La surcharge cognitive survient dans des situations le plus souvent menaçantes et caractérisées par leur forte dynamicité temporelle et par le caractère crucial – voire vital – des décisions à prendre dans ces conditions. Nous replaçons cette notion au regard de plusieurs construits psychologiques conjoints : charge cognitive, charge mentale et charge de travail. Partant des travaux qui ont été menés depuis plus d’un siècle sur la charge de travail, nous resserrons progressivement notre propos autour de la charge cognitive, en présentant les principaux modèles et les méthodologies de mesure de la charge qui sont actuellement utilisés en ergonomie cognitive.

Charge et surcharge cognitive en situation opérationnelle : quelques repères théoriques

Les militaires en opérations, quelle que soit leur armée et quelle que soit leur fonction, témoignent régulièrement de l’expérience qu’ils ont faite d’une « surcharge cognitive » survenant dans des situations le plus souvent menaçantes et caractérisées par leur forte dynamicité temporelle et par le caractère crucial – voire vital – des décisions à prendre dans ces conditions.

Dans le présent article, nous replaçons cette notion de surcharge cognitive au regard de plusieurs construits associés : charge cognitive, charge mentale et charge de travail. Nous adoptons un déroulé historique. Partant des travaux qui sont menés depuis plus d’un siècle sur la charge de travail, nous resserrons progressivement notre propos autour de la charge cognitive.

La charge de travail

Une problématique ancienne

La problématique de la charge de travail est ancienne et s’est amplifiée dès le début du XXe siècle avec la mise en place de l’Organisation scientifique du travail (OST) par l’ingénieur américain Frederick W. Taylor (1911). Un des principes fondateurs de l’OST est de rationaliser le processus de production par standardisation des procédures, entraînant la division du travail et l’exécution de tâches parcellaires. En couplant ces dernières à la vitesse de fonctionnement des machines, on supprime les temps morts mais on introduit d’immédiates conséquences en termes de charge de travail, comme noté très vite par les physiologistes comme Jules Amar (1914), Jean-Maurice Lahy (1921) ou Alain Wisner (1974). Si la charge physique du travail est alourdie par l’intensification des cadences, la charge mentale est également accrue par la routinisation des tâches et leur monotonie, majorant le ressenti de pénibilité du travail (Teiger & Laville, 1972).

Il peut être pertinent de dissocier les composantes physiques des composantes mentales d’une situation de travail afin d’évaluer plus finement chacune d’entre elles. Mais comme schématisé en Figure 1, on ne doit pas oublier que ces deux composantes de la charge de travail agiront en partielle interaction pour développer un ressenti de charge.

Fig. 1 : Composantes physique et mentale de la charge de travail.

Dans le présent article, nous traiterons uniquement de la charge mentale de travail et nous renvoyons les lecteurs intéressés par la charge physique de travail aux nombreux travaux menés sur la question (voir par ex., INRS, 2017 ; Kerangueven & Claudon, 2023 ; Meyer, 2014).

Définition : la charge comme le rapport entre exigences imposées par la situation de travail et ressources mobilisables par l’individu

Pour définir le concept de « charge de travail », on doit « distinguer ce qui est relatif au travail à accomplir et ce qui est relatif à l’opérateur qui l’accomplit, c’est-à-dire ce que ce travail représente pour lui » (Sperandio, 1972, p. 2). Il y a donc deux pôles dans la charge de travail :

– Le pôle situation de travail comprend non seulement les caractéristiques de la tâche (objectifs de résultats, cadence imposée, poids des éléments à manipuler, complexité intellectuelle d’une opération arithmétique, temps alloué pour fournir la réponse, etc.), mais aussi les exigences émanant de la structure organisationnelle et des outils et technologies utilisées.

– Le pôle opérateur concerne le degré de mobilisation du sujet, tant du point de vue physique (par ex., consommation d’oxygène, variation du rythme cardiaque) que mental (par ex., quantité de ressources attentionnelles, dégradation des performances).

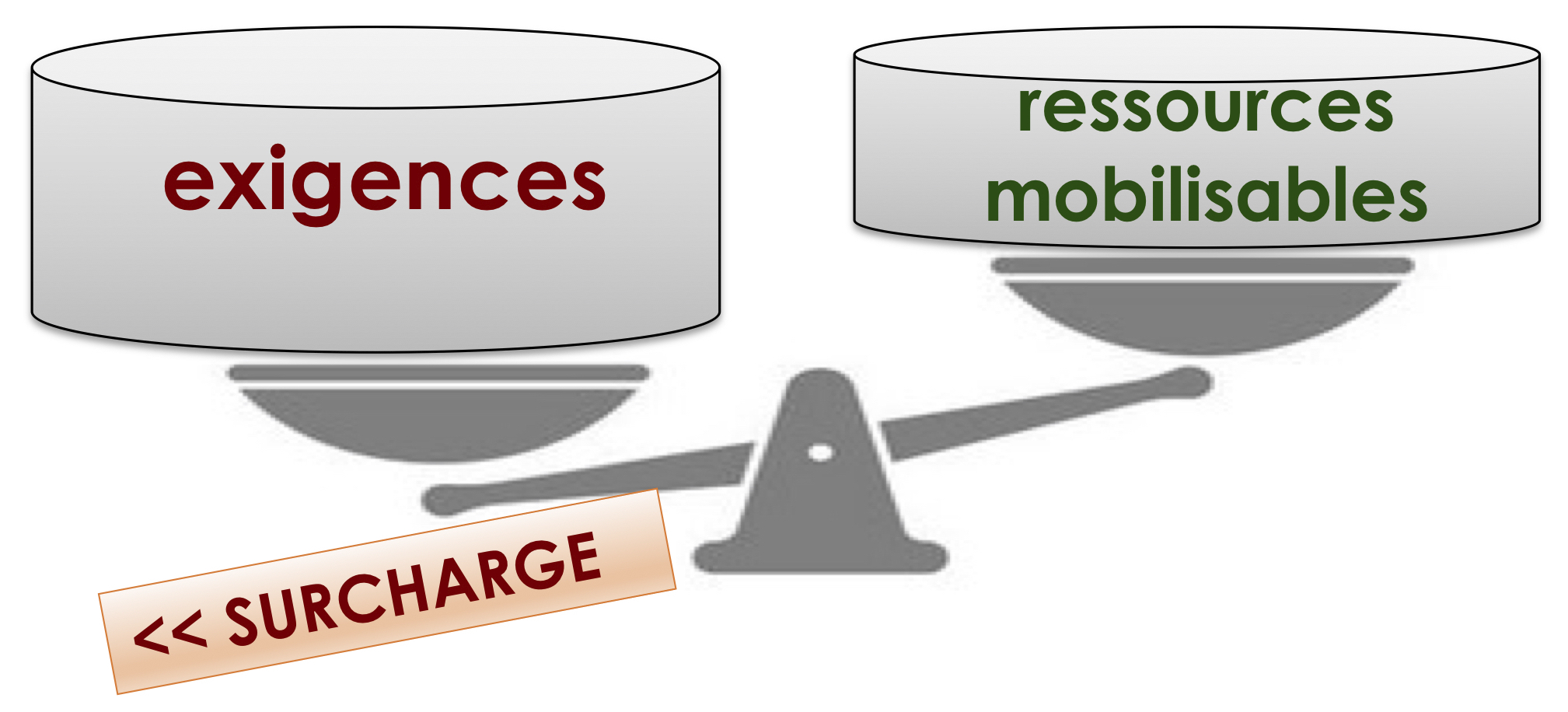

La charge de travail est donc le « niveau d’activité (mentale, sensori-motrice, physiologique, physique, etc.) de l’opérateur, nécessaire à l’accomplissement d’un travail donné et évalué selon un certain critère » (Sperandio, 1972, p. 2). C’est sur ce principe que la plupart des auteurs – depuis les années 1970 (par ex., Leplat & Pailhous, 1969 ; Leplat, 1977 ; Welford, 1977) et encore aujourd’hui (par ex., Hollands, et al., 2024) –, modélisent la charge induite par une situation de travail en faisant le rapport entre les exigences d’une situation de travail et les ressources mobilisables par l’opérateur pour y répondre (cf. Figure 2). Si le rapport est à l’équilibre, alors l’opérateur est en situation de charge nominale. Si le plateau des exigences pèse moins que celui des ressources, l’opérateur est en déficit de sollicitation, ce qui peut avoir des conséquences délétères (par ex., baisse de vigilance, sentiment d’inutilité, perte de sens du travail). Si le plateau des exigences pèse plus que celui des ressources, l’opérateur est en surcharge de travail, avec des conséquences sur le plan physique et mental, notamment en termes de sécurité et de santé.

Fig. 2 : La charge de travail : un rapport entre exigences imposées par la situation de travail et ressources mobilisables par l’individu.

La charge mentale de travail

Accroissement de la composante mentale du travail

La sophistication technologique des outils de travail n’a cessé de croître à partir des années 1950. L’informatisation a accentué les opérations mentales de conduite, de contrôle et de supervision des systèmes. La composante mentale de la charge de travail s’en est trouvée particulièrement renforcée. Cet accroissement des exigences mentales du travail a tout naturellement conduit à se saisir de la problématique de la charge mentale et à étudier les conditions de survenue de la surcharge. À partir des années 1960, de nombreuses études ont été menées dans ce but, évaluant la charge mentale générée par des tâches exécutées en laboratoire (par ex., tâche de tracking – Garvey & Taylor, 1959 –, tâche de surveillance d’un index mobile sur un cadran – Poulton, 1958). Les modes mentaux opératoires étant peu variables, ce sont les effets des niveaux d’exigence imposés par la tâche qui sont étudiés (Hancock & Williams, 1993). Un certain nombre de recherches ont également été menées sur des tâches réelles, comme la conduite automobile (Brown, 1962 ; Michaut & Pin, 1965). Ici, les participants peuvent modifier à leur gré les processus opératoires pour contenir la charge, sans que cela soit contrôlé par l’expérimentateur. La transformation de ces processus n’étant pas analysée, l’évaluation de la charge s’en trouve biaisée. Un vaste champ de recherches s’est développé sur cette question, avec des travaux qui n’ont cessé de se renouveler jusqu’à aujourd’hui (voir par ex., Gopher & Donchin, 1986 ; Hancock & Meshkati, 1988 ; Hancock & Williams, 1993 ; Martin, et al., 2013 ; Schouten, et al., 1962 ; Svensson, et al., 1997).

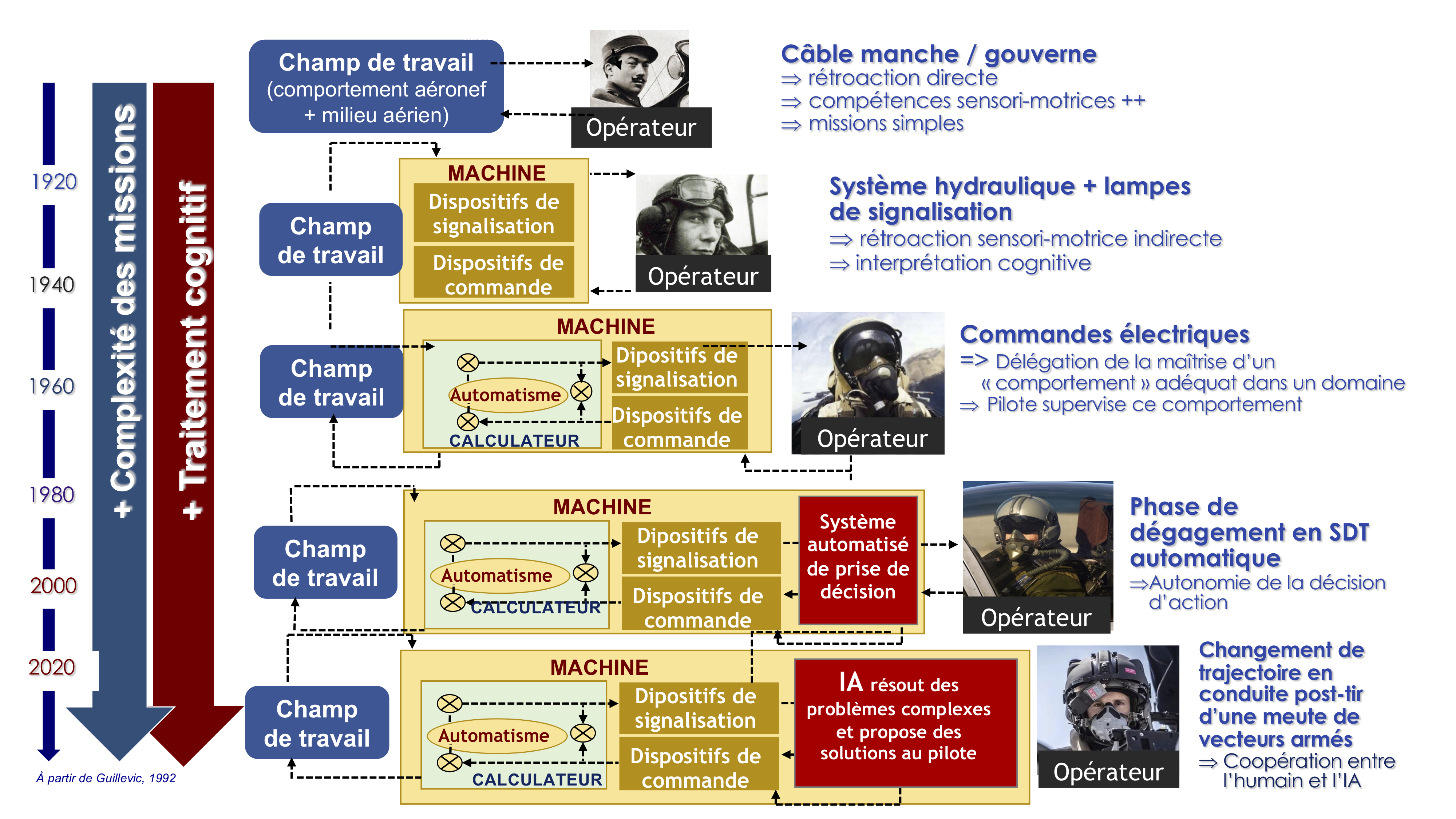

On peut illustrer cette augmentation de la dimension mentale du travail en s’appuyant sur un exemple issu du domaine de l’aéronautique (cf. Figure 3). Au cœur de cette représentation se noue l’interaction entre l’humain (ici, l’aviateur) et son « champ de travail » (ici, l’aéronef évoluant dans l’espace aérien). Aux débuts de l’aéronautique, rien ne s’interpose entre ces deux pôles : l’opérateur est en prise directe avec son « outil de travail » qui est relativement rudimentaire (par ex., la gouverne est directement actionnée par un câble relié au manche que tient l’aviateur). Là, l’interaction de l’humain avec son système de travail se résume à une action/rétroaction sensori-motrice directe. Avec le temps, des évolutions technologiques s’insèrent entre les deux pôles aviateur/aéronef, formant des sous-systèmes de plus en plus complexes. La composante physique du travail s’amoindrit au profit de la composante mentale qui gagne en importance jusqu’à devenir le « nerf » de la situation de travail. Le traitement de l’information symbolique absorbe l’essentiel des ressources mentales de l’opérateur. Ce dernier doit désormais interagir avec une machine qui possède une capacité décisionnelle croissante, jusqu’à devenir, avec les systèmes à base d’intelligence artificielle (IA) contemporains, un quasi-partenaire dans les diagnostics et les prises de décision.

Fig. 3 : Intensification de la charge mentale de travail au fil des ans : un exemple issu de l’aéronautique.

Le caractère plurifactoriel de la charge mentale

L’intensification de la charge mentale de travail n’est pas seulement provoquée par la complexité croissante des outils de travail. L’essor des activités du secteur tertiaire s’accompagne d’une hausse du poids des facteurs psychosociologiques socio-organisationnels et psychiques, comme le révèlent les enquêtes sur les conditions de travail (par ex., Cézard, Dussert & Gollac, 1992 ; Hamon-Colet, 2004). Y sont mis à jour plusieurs indicateurs de pénibilité se rapportant à la charge mentale : le fardeau de la responsabilité, l’urgence des résultats demandés, l’obligation d’attention soutenue, les interruptions répétées, l’insuffisance ou l’inadéquation des moyens de travail, la gestion de relations psychosociales dégradées, etc. Ces facteurs constituent des vecteurs indéniables de production d’une surcharge mentale (voir par ex., Galy, et al., 2012) et sont aujourd’hui largement divulgués par un foisonnement de publications qui abordent cette problématique en relation à la santé et à la qualité de vie au travail et hors travail, en lien avec le bien-être, le développement personnel, ainsi que sous l’angle des études de genre (voir par ex., Patron, 2022).

Ces diverses sources de charge – et potentiellement de surcharge – mentale ont été brillamment illustrées par les témoignages militaires publiés en ouverture de ce Cahier. Tous insistent sur la charge mentale induite par les décisions à prendre en environnement hostile ou à risque, la crainte d’une possible erreur d’appréciation et de ses conséquences en termes de responsabilité et/ou de sanctions, l’anxiété provoquée par les menaces immédiates pour sa propre survie et celle des autres, le dilemme entre le suivi des missions assignées et l’analyse de la réalité du terrain, les complications opérationnelles engendrées par les défaillances matérielles, etc.

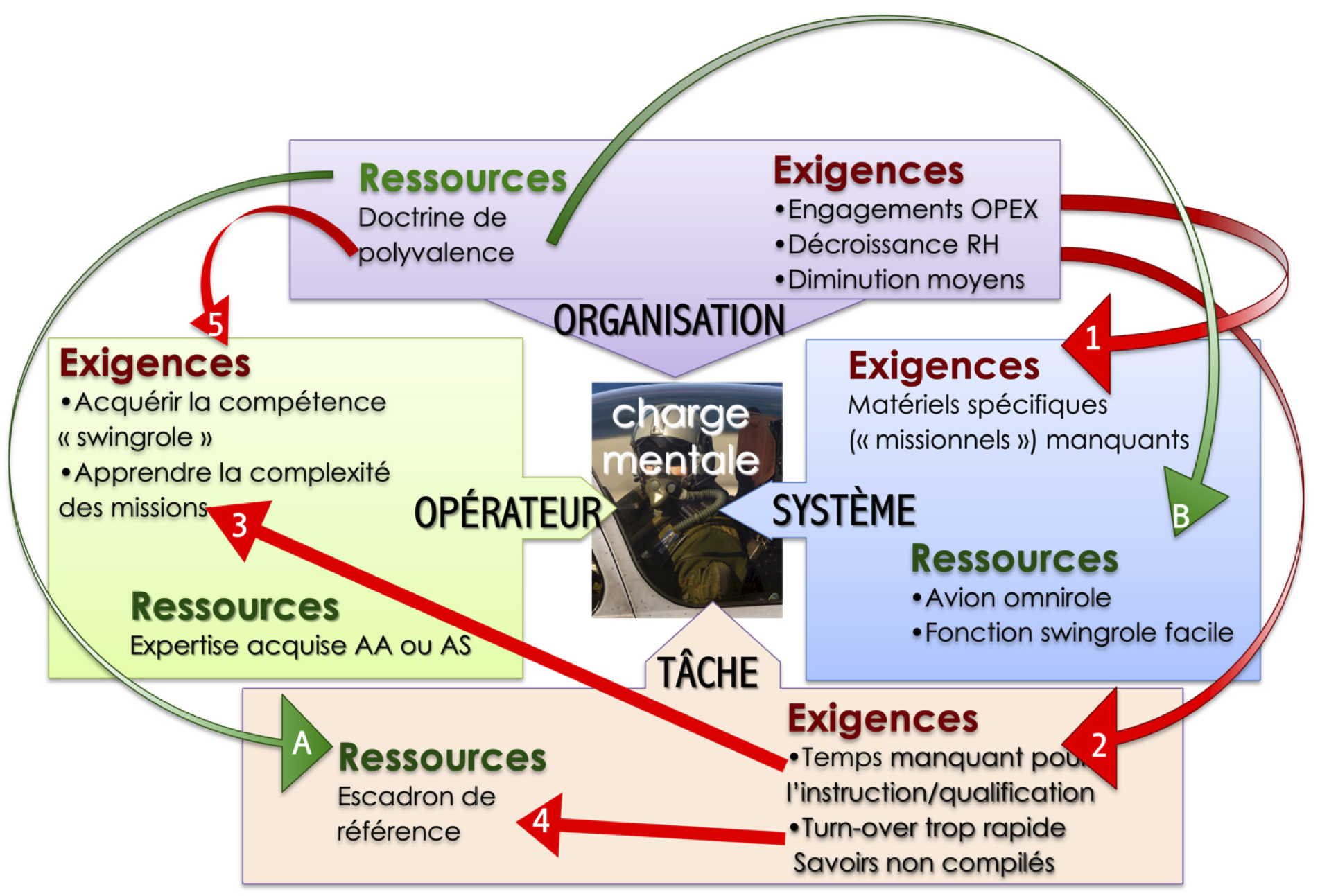

Fig. 4 : Facteurs contribuant à la survenue d’une surcharge cognitive dans une tâche de pilotage de chasse : l’exemple de la bascule air-sol/air-air.

On prendra à nouveau un exemple issu de l’aéronautique militaire pour illustrer l’origine intrinsèquement multifactorielle de la charge mentale. Cet exemple, qui nous ramène aux années 2010, illustre quelques conséquences en termes de charge mentale, de la doctrine de polyvalence du chasseur imposée dans le contexte de l’adoption du Rafale par l’Armée française. Sur la Figure 4, on trouve les quatre champs qui composent la situation de travail du pilote. Chaque champ génère des exigences mais produit aussi des ressources : le pilote et ses compétences déjà acquises ou à acquérir, le système avec ses fonctions à maîtriser, la tâche prescrite par le commandement, et l’organisation au sens noble du terme, gouvernée par les états-majors. En suivant l’ordre des flèches (de 1 à 5 pour les exigences et de A à B pour les ressources), on voit bien l’engrenage plurifactoriel qui concourt à engendrer la charge mentale, et potentiellement la surcharge, dès lors qu’un des pôles grossirait ou diminuerait au détriment de l’équilibre général. Si l’on veut maîtriser la charge mentale, il faut donc nécessairement s’inscrire dans une démarche d’analyse systémique de la situation opérationnelle du militaire.

La charge cognitive

Les travaux présentés dans la section précédente témoignent d’un resserrement progressif de la notion de charge mentale autour de sa dimension cognitive. D’ailleurs, si le terme « infobésité » a été récemment créé et est fréquemment employé dans le cadre des systèmes de travail complexes, c’est bien pour exprimer l’exacerbation et la surabondance des informations symboliques et subsymboliques qu’imposent les outils technologiques contemporains.

Les processus cognitifs qui sont mobilisés en situation de charge et surcharge cognitive sont divers et se combinent les uns aux autres. Plusieurs articles de la présente parution portent spécifiquement sur tel ou tel processus (voir par exemple, Mecheri ou Albentosa, et al.). Dans le présent article, nous ne décrirons pas en détail ces divers processus cognitifs et leur articulation, tant la somme des travaux actuels sur la question est grande et la synthèse complexe à construire. Nous nous contentons de donner quelques pistes qui guideront le lecteur intéressé.

Capacité limitée du traitement des informations aboutissant à la saturation cognitive. – C’est sur ce postulat, formulé très tôt (Broadbent, 1958 ; Simon, 1979) que reposent les paradigmes d’étude de la charge cognitive. L’individu dispose d’une capacité limitée pour traiter les informations produites et disponibles, lesquelles peuvent se trouver prises dans un goulet d’étranglement quand leur volume augmente, créant une surcharge cognitive. Afin d’éviter cet engorgement, les processus cognitifs doivent s’adapter pour poursuivre le bon traitement de la situation.

Gestion de la saturation cognitive par modification des stratégies de traitement de la tâche. – Pour répondre aux variations des exigences informationnelles, les individus ajustent et modifient leurs processus mentaux ainsi que leurs modes opératoires durant l’exécution de la tâche. Sperandio (1977) a mené, dans le domaine du contrôle aérien, une étude particulièrement illustrative de cette capacité des opérateurs à remanier leurs modes opératoires dès l’apparition d’une surcharge, de sorte à maintenir une charge mentale nominale. L’auteur constate que lorsque le niveau d’exigence de la tâche des contrôleurs augmente (évalué par le nombre d’avions à contrôler simultanément), le processus opératoire se modifie, comme attesté par de nombreux indices observables : standardisation progressive des cheminements imposés aux avions, baisse du nombre moyen de données traitées pour chaque avion par sélection de celles jugées plus importantes, transformation des communications verbales (durée, nature), etc. Certes, cette étude porte sur une tâche qui est certainement bien différente de celle des contrôleurs aériens d’aujourd’hui (Kuk, et al., 1999), mais le mécanisme cognitif reste générique : au fur et à mesure que la saturation mentale de l’opérateur s’accroît, ce dernier adopte de nouvelles stratégies de gestion de la tâche afin de contrecarrer et repousser autant que possible la survenue de la surcharge.

Économie des ressources cognitives nécessaires grâce au haut niveau d’expertise de l’opérateur. – L’acquisition progressive de l’expertise va jouer un rôle important car elle permet d’incorporer et d’automatiser les modes opératoires des tâches. Ces dernières seront alors effectuées sur la base de routines. À noter que toutes les tâches ne peuvent être routinisées ; dès lors qu’il s’agit d’une résolution de problème, le contrôle cognitif doit être maintenu au niveau le plus élevé afin de gouverner les processus de diagnostic, planification et évaluation de l’action. C’est ce que le modèle SRK (Skill-Rule-Knowledge) de l’ingénieur danois Jens Rasmussen (1983) formule.

Possibilité de faire face à des situations multitâches en actionnant simultanément différents niveaux de contrôle du traitement informationnel. – La routinisation cognitive de certaines tâches, telle que décrite ci-dessus, autorise l’opérateur à mener simultanément une ou plusieurs tâches qui sont gérées à des niveaux de contrôle différents. Ces situations multitâches sont particulièrement fréquentes dans le domaine militaire, du fait de la dynamicité du contexte opérationnel.

Impact de la concurrence entre modalités perceptives (visuel, auditif, tactile) sur l’utilisation des systèmes et des équipements à fonctions multimodales. – En situation multitâche, la modalité perceptive des tâches (visuelle, auditive ou tactile) influence le niveau de charge cognitive et affecte les performances. Selon le Professeur en psychologie Christopher D. Wickens (2002), l’encodage de l’information est réalisé par des canaux sensoriels différents (par ex., auditif vs visuel). Ainsi, deux tâches de modalités différentes pourront être réalisées simultanément et sans augmentation de la charge cognitive ni dégradation des performances. Selon l’auteur, lorsque les informations sont encodées par le même canal sensoriel (par ex., traitement simultané de deux tâches visuelles), alors la charge cognitive augmente et les performances sont altérées. Toutefois, il a été montré que ce modèle n’est plus valable lorsque le niveau d’exigence de la situation multitâche augmente. Dans ce cas, quelle que soit la combinaison des modalités d’encodage, les performances se dégradent. Cette problématique est abordée par la chercheure en psychologie ergonomique Julie Albentosa et ses collègues dans le présent Cahier et par bon nombre de recherches contemporaines (par ex., Hollands, et al., 2019). En conséquence, les fonctions multimodales, dont sont dotés les équipements et systèmes d’armes contemporains, sont potentiellement concurrentes sur le plan du traitement cognitif, et peuvent par conséquent engendrer une surcharge cognitive. On se trouve donc devant un paradoxe : alors que les équipements multimodaux s’inscrivent dans un objectif d’amélioration de la performance du soldat, ils sont susceptibles d’engendrer un dépassement de ressources cognitives, mettant les individus dans l’incapacité d’agir en sécurité (Darses, et al., 2024).

Importance de l’efficience des fonctions exécutives, notamment l’attention et la mémoire de travail, dans la gestion de la charge. – Les processus psychologiques de traitement des informations reposent sur des ressources cognitives répertoriées sous le terme de « fonctions exécutives ». Parmi celles-ci, la mobilisation des ressources attentionnelles et le recours à la mémoire de travail jouent un rôle majeur pour endiguer la survenue d’une surcharge. La manière dont ces mécanismes psychologiques sont activés pour répondre à l’intensification de la charge de travail est l’objet de nombreuses recherches (voir par ex., Dehais, et al., 2020). Cette problématique est développée dans l’article du chercheur en neurosciences et sciences cognitives Sami Mecheri dans ce Cahier.

Rôle des facteurs intensifs (tels que l’anxiété, le stress ou la fatigue) dans la majoration de la charge cognitive. – Ces facteurs sont des générateurs de surcharge cognitive, du fait des perturbations du contrôle attentionnel qu’ils induisent. En fonction de leur niveau d’intensité, ils imposent d’accroître l’effort mental pour maintenir la capacité de traitement des informations pertinentes et ne pas compromettre la performance (voir par ex., Bong, et al., 2016 ; Cros, et al., 2019). Ce faisant, ils concourent à la production de la surcharge cognitive.

Mesurer la charge cognitive

Les recherches consacrées à la mesure de la charge cognitive sont foisonnantes et d’une cruciale actualité dans le milieu militaire. C’est d’ailleurs sur ce constat qu’un groupe de recherche Otan (STO-HFM-319) auquel nous avons participé, a élaboré un rapport de synthèse (Hollands, et al., 2024). Nous en tirons les éléments exposés dans cette section. La problématique, bien qu’ancienne, profite aujourd’hui des avancées des nouvelles techniques et méthodes des neurosciences.

Combiner les types de mesure pour garantir une évaluation fiable

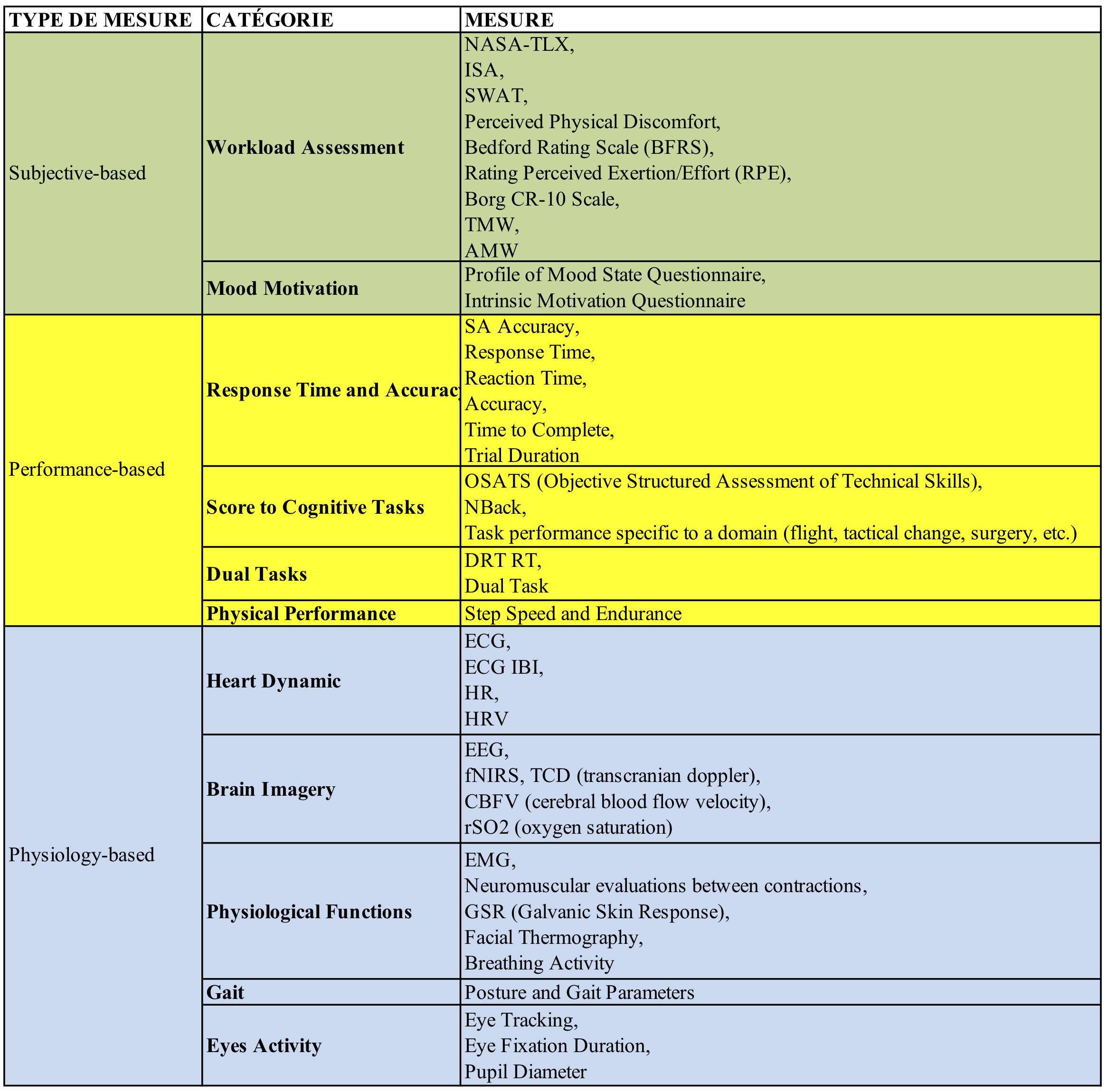

Un consensus est désormais établi pour distinguer trois types de mesure de la charge cognitive :

– Mesures basées sur des appréciations subjectives. – Ce sont les appréciations des individus qui sont les données, obtenues par les réponses à des questionnaires validés ou par des cotations d’échelles de ressenti de charge.

– Mesures fondées sur l’évaluation de la dégradation de la performance à la tâche. – Sur la base de la capacité limitée de traitement des informations, on utilise deux voies. Soit on mesure tout simplement la dégradation de la tâche principale au fur et à mesure de l’augmentation des exigences (avec le danger d’omettre les mécanismes de remaniement des stratégies, comme décrit dans la section précédente), soit on utilise une tâche secondaire bien contrôlée dont on va mesurer la dégradation. Celle-ci révèle en miroir l’accroissement de la part mentale nécessaire pour continuer à traiter la tâche principale (voir par ex., Kalsbeek, 1965 ; Leplat & Sperandio, 1967).

– Mesures établies à partir de données physiologiques. – Ces mesures permettent d’enregistrer les variations des mécanismes physiologiques qui participent à la mobilisation et à l’intensification des processus mentaux (voir par ex., Marinescu, 2018 ; Remigereau, et al., 2024).

La Figure 5 répertorie ces diverses mesures dont on trouvera une description dans l’article de Justin Hollands, chercheur canadien en ergonomie cognitive, et ses collègues du groupe Otan. (2024).

Fig. 5 : Types de mesures de la charge cognitive (extrait de Hollands, et al., 2024).

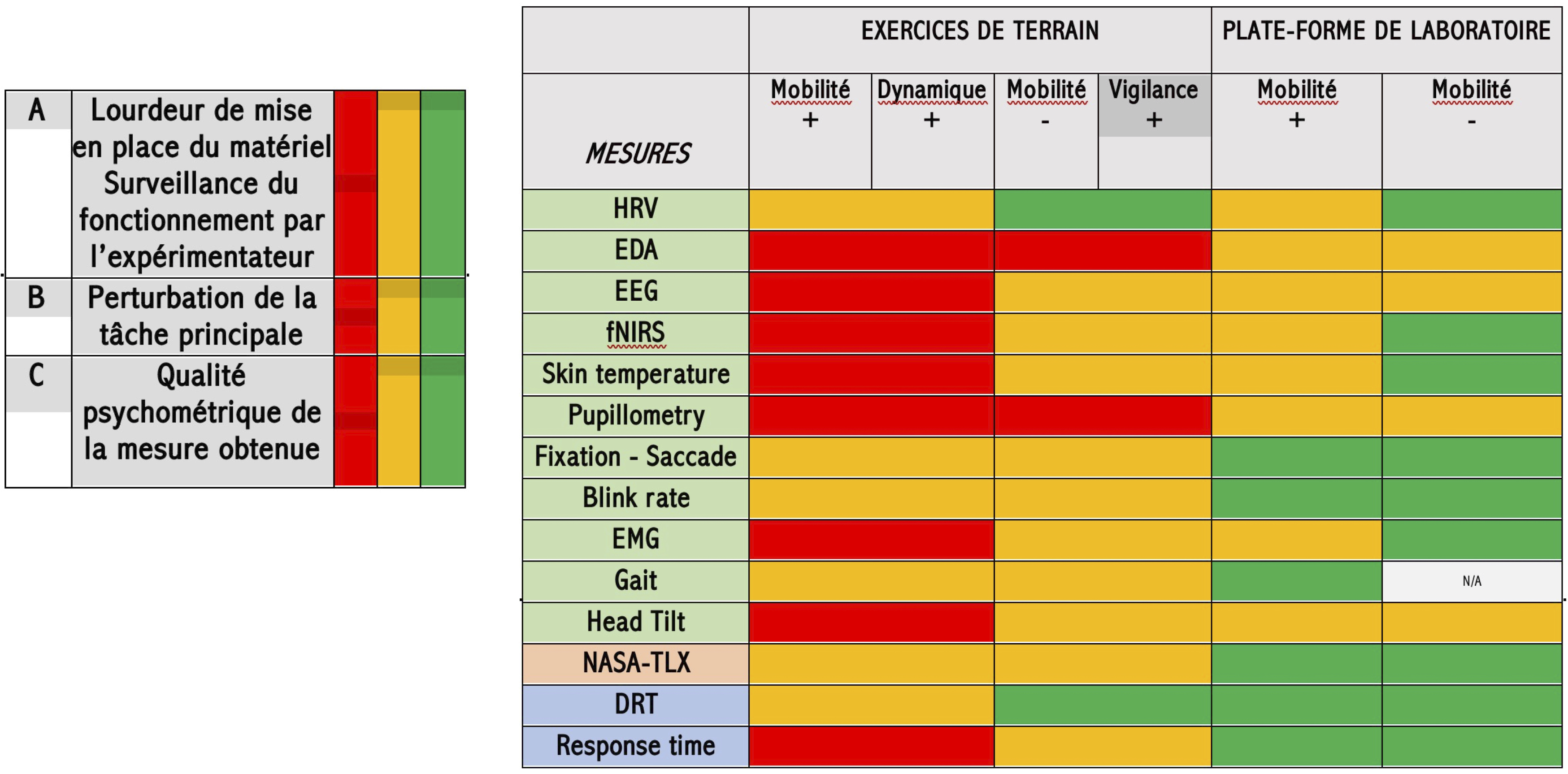

Sélectionner les mesures en fonction de leur adéquation avec le contexte de l’activité étudié

Sélection des mesures appropriées

Parce que les mesures présentées précédemment ont des caractéristiques techniques spécifiques, il faudra sélectionner celles qui répondront aux particularités de l’activité étudiée. Si les mesures sont faites sur le terrain opérationnel en situation d’activité réelle (instruction, entraînement, etc.), les outils de mesure doivent être compatibles avec la mobilité des participants et avec la dynamique de leurs tâches. Si les mesures sont faites en laboratoire, on pourra s’affranchir de ces contraintes, au détriment de la représentativité de la situation de travail. On devra donc sélectionner les mesures en fonction des critères suivants (voir Figure 6) :

– lourdeur de mise en place du matériel ;

– présence requise de l’expérimentateur auprès des participants, afin de surveiller le bon fonctionnement des outils de mesure et régler les aléas techniques ;

– prise en considération de la possible introduction d’une interférence entre la tâche principale dont on veut mesurer la charge et la tâche secondaire qu’on introduit pour servir d’étalon de mesure ;

– niveau de qualité psychométrique de la mesure (fiabilité, validité et sensibilité).

Fig. 6 : Adéquation des mesures de la charge cognitive en fonction du contexte de l’activité étudiée (adapté de Hollands, et al., 2014).

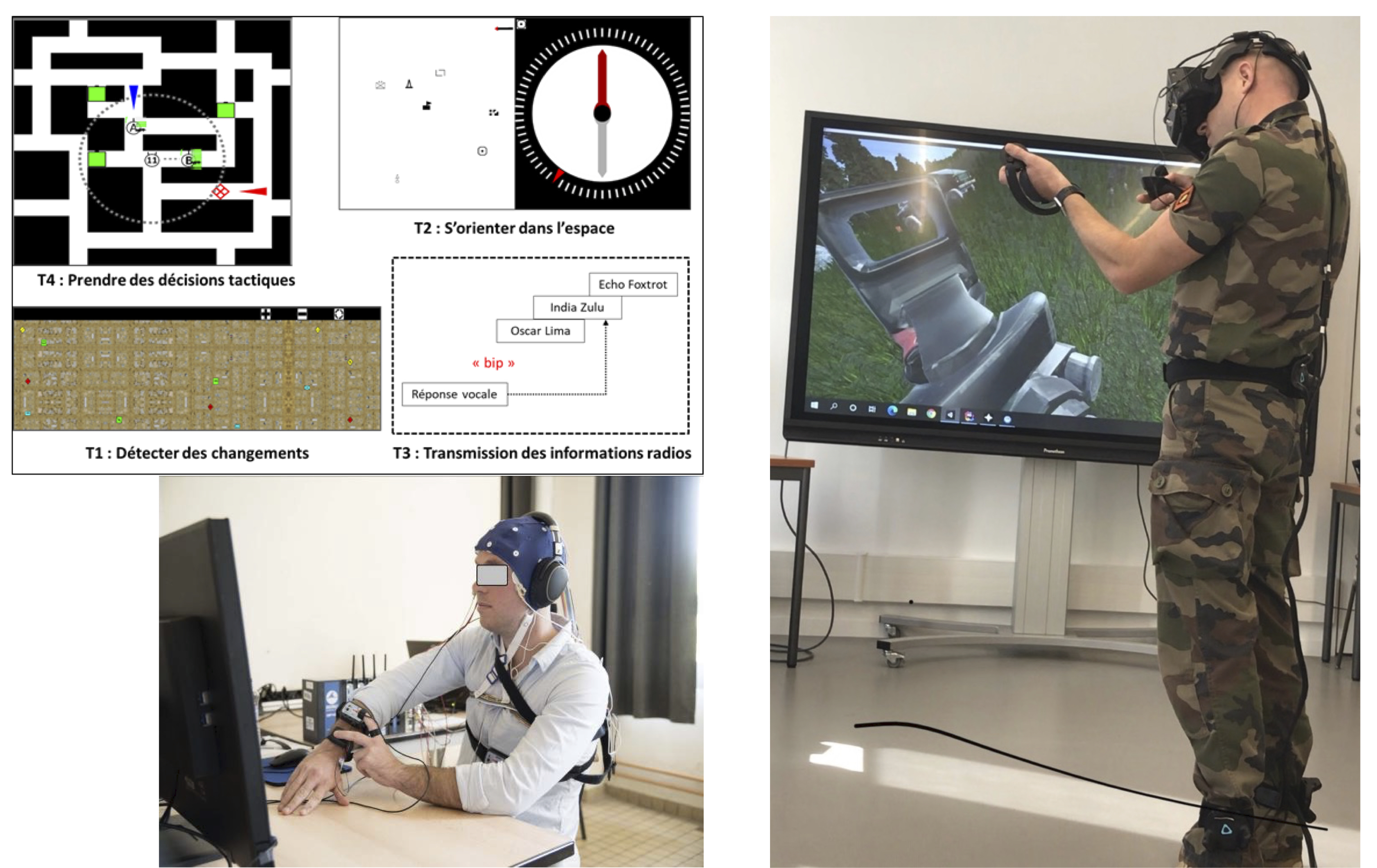

Construction de micromondes

De nombreuses contraintes environnementales empêchent de recueillir les données sur le terrain où il est souvent difficile de déployer les instruments de mesure pertinents (captation vidéo, enregistrements oculométriques ou physiologiques, etc.) pour inférer les traitements cognitifs. Cet obstacle nécessite de concevoir des « micromondes » qui fournissent des scénarios représentatifs de l’activité réelle de l’opérateur. Ils peuvent être implémentés sur ordinateur ou bien dans des environnements immersifs, comme illustré en Figure 6. La démarche de conception de ces micromondes doit être bien maîtrisée si l’on veut obtenir des outils valides. Albentosa, et al. (voir ce présent Cahier) et le doctorant à l’IRBA Alexis Remigereau, et al. (2024) ont construit deux micromondes, SMES et SMES+, destinés à mesurer la charge cognitive du fantassin débarqué (voir Figure 7). On trouvera dans leurs publications la description détaillée des étapes à accomplir.

Fig. 7 : Deux micromondes, nommés SMES et SMES+, conçus à l’IRBA et dédiés à la mesure de la charge

cognitive du fantassin débarqué. Le SMES (à gauche) est un micromonde sur ordinateur.

À droite, le SMES+ transpose les tâches dans un environnement immersif.

Conclusion

L’étendue du champ de recherche sur la charge cognitive est considérable et la diversité des approches est si grande qu’on ne pouvait avoir ici que la modeste ambition de fournir quelques repères pour mieux situer la notion de charge cognitive – et son corrélat, la surcharge cognitive, au regard des notions de charge mentale et de charge de travail.

À notre sens, trois défis empiriques doivent être relevés aujourd’hui par l’ergonomie cognitive et les neurosciences cognitives sur la problématique de la charge cognitive du militaire en opération. Le premier est de rappeler, encore et toujours, caractère multifactoriel de la charge cognitive et de marteler sans relâche qu’il faut adopter une analyse systémique afin de corriger les situations de surcharge. Cet angle de vue est trop souvent perdu de vue, face à l’attraction des techniques d’évaluation de la charge qui peuvent réduire la problématique de la charge cognitive à la simple mesure des capacités individuelles. Le deuxième défi est de maîtriser la combinaison des méthodes de mesure afin de garantir une approche globale de l’évaluation de la charge. Les outils des neurosciences sont un atout inestimable, associés aux techniques d’appréciation subjective de la charge et aux méthodes de mesure de performance. Afin que ces différents types de données soient mobilisés de manière pertinente en fonction des hypothèses et des objectifs d’étude, on gagnerait à s’appuyer sur un cadre méthodologique stabilisé, dans la suite de celui qui a été construit par Hollands et al. (2024). Le troisième défi est de créer des micromondes grâce auxquels on puisse mesurer la charge cognitive générée par des tâches représentatives de l’activité réelle des militaires en situation opérationnelle. Le coût de ces outils est important et la démarche de conception reste encore artisanale. Là aussi, il serait bénéfique de disposer d’une démarche de conception qui soit plus standardisée. Au-delà de ces défis empiriques, restent les importants enjeux théoriques relatifs aux mécanismes psychologiques sous-tendant la gestion de la charge cognitive, en lien avec les points qui ont été mentionnés dans la section précédente.

Autant de sillons que nous devons creuser avec détermination, dans l’objectif de tout mettre en œuvre pour qu’une charge mentale excessive ne mette pas en danger la santé et la sécurité des militaires en opération.

Éléments de bibliographie

Amar Jules, Le Moteur humain et les bases scientifiques du travail professionnel, Dunod et Pinat, 1914.

Bong Choon Looi, Fraser Kristin et Oriot Denis, « Cognitive Load and Stress in Simulation », in Grant Vincent J. et Cheng Adam (dir.), Comprehensive Healthcare Simulation: Pediatrics, 2016, p. 3-17.

Broadbent D.E., Perception and Communication, Pergamon Press, 1958.

Brown I.D., « Measuring the ‘Spare Mental Capacity’ of Car Drivers by a Subsidiary Auditory Task », Ergonomics, 5(1), 1962, p. 247-250. https://doi.org/10.1080/00140136208930580.

Cézard Michel, Dussert Françoise et Gollac Michel, « Travail : des conditions mal supportées », Travail et Emploi, 51(1), 1992, p. 112-115. https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publications/archives-revue-travail-et-emploi/pdf/51_3305.pdf.

Cros Sophie, Lombardot Éric et Vraie Benoît, « Manager sous stress aigu en situation de crise », Revue française de gestion, 282(5), 2019, p. 37-56. https://doi.org/10.3166/rfg.2019.00360.

Darses Françoise, Remigereau Alexis et Albentosa Julie, « Sophistication des équipements du fantassin : Le danger de la surcharge cognitive », Le Magazine des Ingénieurs de l’Armement, 131, 2024, p. 32-33. https://www.caia.net/.

Dehais Frédéric, Lafont Alex, Roy Raphaëlle et Fairclough Stephen, « A Neuroergonomics Approach to Mental Workload, Engagement and Human Performance », Frontiers in Neurosciences, 14(268), 2020. https://doi.org/10.3389/fnins.2020.00268.

Galy Edith, Cariou Magali et Mélan Claudine, « What is the Relationship Between Mental Workload Factors and Cognitive Load Types? », International Journal of Psychophysiology, 83(3), 2012, p. 269-275. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2011.09.023.

Gopher Daniel et Donchin Emmanuel, « Workload: An Examination of the Concept », in Boff Kenneth R., Kaufman Lloyd et Thomas James P. (dir.). Handbook of Human Perception and Performance, vol. II, New York: Oxford University Press, 1986, p. 1-49.

Guillevic Christian, Psychologie du travail, Nathan, 1992, 255 pages.

Hamon-Cholet Sylvie, « La charge mentale : fardeau ou aiguillon ? » in Bué Jennifer, Puech Isabelle et Coutrot Thomas (coord.), Conditions de travail : les enseignements de vingt ans d’enquêtes, Toulouse, Éditions Octares, 2004.

Hancock Peter A. et Meshkati N., Human Mental Workload (Advances in Psychology n° 52), Elsevier Science Publishers, North-Holland, 1988.

Hancock P.A. et Williams G., « Effect of Task Load and Task Load Increment on Performance and Workload », in Jensen R.S. (dir.), Seventh International Symposium on Aviation Psychology, Columbus: Ohio, 1993, p. 328-334.

Hollands Justin G., Spivak Tzvi et Kramkowski Eric W., « Cognitive Load and Situation Awareness for Soldiers: Effects of Message Presentation Rate and Sensory Modality », Human Factors, 61(5), 2019, p. 763-773. https://doi.org/10.1177/0018720819825803.

Hollands J., Albentosa Julie, Binsch O., Bourguignon N., Cahill L., et al., Measuring the Cognitive Load on the Soldier, Report STO-TR-HFM-319, NATO, 2024.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), Méthode d’analyse de la charge physique de travail, Rapport ED 6291, 2017. ISBN 978-2-7389-2293-9.

Kalsbeek John W.H., « Méthode objective de la surcharge mentale. Nouvelles applications de la méthode des doubles tâches », Le Travail humain, 28(1/2), 1965, p. 121-132.

Kerangueven Lauren et Claudon L., « Une méthode pour l’analyse de la charge physique de travail », Archives des Maladies professionnelles et de l’Environnement, 84(2), 2023. https://doi.org/10.1016/j.admp.2023.101749.

Kuk George, Arnold Martin et Ritter Frank E., « Effects of Light and Heavy Workload on Air Traffic Tactical Operations: A Hazard Rate Model », Ergonomics, 42 (9), 1999, p. 1133-1148. https://doi.org/10.1080/001401399185036.

Lahy Jean-Maurice, Le système Taylor et la physiologie du travail professionnel, Masson, 1921, 216 pages.

Leplat J. et Pailhous J., « The Analysis and Evaluation of Mental Work », in Singleton W.T., Fox J.G. et Whitfield D. (dir.), Measurement of Man at Work, Taylor & Francis, 1969, p. 51-56.

Leplat Jacques, « Les facteurs déterminant la charge de travail Rapport introductif », Le Travail humain, 40(2), 1977, p. 195-202.

Leplat J. et Sperandio Jean-Claude, « La mesure de la charge de travail par la technique de la tâche ajoutée », L’année psvchologique, 67(1), 1967, p. 255-277.

Marinescu Adrian C., Sharples Sarah, Ritchie Alastair C., Sánchez López Tomas, et al., « Physiological Parameter Response to Variation of Mental Workload », Human Factors, 60(1), 2018, p. 31-56. https://doi.org/10.1177/0018720817733101.

Martin Caroline, Hourlier Sylvain et Cegarra Julien, « La charge mentale de travail : un concept qui reste indispensable, l’exemple de l’aéronautique », Le Travail humain, 76(4), 2013, p. 285-308. https://doi.org/10.3917/th.764.0285.

Meyer J.-P., « Évaluation subjective de la charge de travail : Utilisation des échelles de Borg », Référence en santé au travail, 139, 2014, p. 105-122.

Michaut G. et Pin M.C., « Effets sur quelques variables psychophysiologiques de la conduite automobile urbaine », Communication au IIIe Congrès d’Ergonomie de Langue française, Paris, 1965.

Patron Sylvie (dir.), Récits de la charge mentale des femmes, Hermann, 2022, 212 pages.

Poulton E.C., « Measuring the Order of Difficulty of Visual-Motor-Tasks », Ergonomics, 1(3), 1958, p. 234-239. https://doi.org/.

Rasmussen Jens, « Skills, Rules, and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and Other Distinctions in Human Performance Models », IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13(3), 1983, p. 257-266.

Remigereau Alexis, Darses F., Dozias Baptiste et Albentosa J., « Design and Validation of a Simulated Multitasking Environment for Assessing the Cognitive Load on the Infantry Squad Leader », Frontiers in Psychology, 15, 2024, 1433822. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1433822.

Schouten J.F., Kalsbeek J.W.H. et Leopold F.F., « On the Evaluation of Perceptual and Mental Load », Ergonomics, 5(1), 1962, p. 251-260. https://doi.org/10.1080/00140136208930581.

Simon Herbert A., « Information Processing Models of Cognition », Annual Review of Psychology, 30(1), 1979, p. 363-396. https://doi.org/.

Sperandio J.-C., « Charge de travail et régulation des processus opératoires », Le Travail humain, 35(1), 1972, p. 85-98.

Sperandio J.-C., « La régulation des modes opératoires en fonction de la charge de travail chez les contrôleurs de trafic aérien », Le Travail humain, 40(2), 1977, p. 249-256.

Svensson E., Angelborg-Thanderez M., Sjöberg L. et Olsson S., « Information complexity-mental workload and performance in combat aircraft », Ergonomics, 40(3), 1997, p. 362-380. https://doi.org/10.1080/001401397188206.

Taylor Frederick W., The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers, 1911.

Teiger C. et Laville A., « Nature et variations de l’activité mentale dans des tâches répétitives : essai d’évaluation de la charge de travail », Le Travail humain, 35(1), 1972, p. 99-116.

Welford A.T., « La charge mentale de travail comme fonction des exigences de la capacité de la stratégie et de l’habileté Rapport de synthèse », Le Travail humain, 40(2), 1977, p. 283-304.

Wickens Christopher D., « Multiple Resources and Performance Prediction », Theoretical Issues in Ergonomics Science, 3(2), 2002, p. 159-177. https://doi.org/10.1080/14639220210123806.

Wisner Alain, « Contenu des tâches et charge de travail », Sociologie du travail, 16(4), 1974, p. 339-357.