Cet article aborde la surcharge cognitive dans les systèmes de défense, soulignant l’importance croissante d’intégrer le facteur humain dans la conception de ces systèmes. L’auteur met en lumière la complexité croissante des systèmes de systèmes, notamment avec l’essor des technologies interconnectées (drones, IA, capteurs). Pour répondre aux défis futurs, il appelle à une approche sociosystémique, visant à rendre les interactions plus intuitives et à alléger la charge cognitive des utilisateurs. Il conclut sur la nécessité de maintenir des compétences humaines pour gérer les défaillances technologiques et propose six axes de recherche pour l’innovation en défense.

Réduire la charge mentale ?

« On ne pourra bien dessiner le simple qu’après une étude approfondie du complexe »

Gaston Bachelard

Comment faciliter la réduction de la charge mentale ? À cette question, la réponse est souvent empreinte d’affectif. En effet, même si nos agendas débordent, même si nous savons qu’il est déraisonnable de répondre positivement à certaines sollicitations, nous acceptons pour satisfaire une personne que l’on apprécie, pour conserver un lien d’amitié, pour satisfaire son égo, etc. L’humain est ainsi fait qu’il ne cherche pas toujours à faire des choix rationnels. Or, trop souvent nous concevons des systèmes, au pire en négligeant l’importance du facteur humain, au mieux en essayant de le résumer à une unité de traitement rationnel de l’information. Certes, c’est mieux que rien mais on est loin d’aborder la richesse et la complexité du « FH ». Car s’il est une chose difficile à comprendre, modéliser ou prévoir, c’est bien l’humain. Les variabilités inter- et intra-individuelles nous perdent. La variété des stratégies, la créativité, les réactions impulsives, etc., sont autant de facteurs déroutants.

Pourtant, comme le souligne mes confrères ergonomes, l’écosystème de défense (Forces-Direction générale de l’armement [DGA]-Industrie) a progressé. Il s’appuie de plus en plus sur l’analyse de l’activité opérationnelle pour mieux percevoir les facteurs clés de l’appropriation et de l’exploitabilité des systèmes. Le travail de longue haleine des ergonomes semble avoir porté ses fruits et ceux-ci sont aujourd’hui récompensés et victimes de leur succès. Nous pourrions nous en féliciter, nous dire que l’essentiel est fait et qu’il suffit à présent de trouver un rythme de croisière. Or, il n’en est rien. On ne peut se satisfaire de contribuer à l’utilité et l’utilisabilité des systèmes unitairement pour répondre aux enjeux de demain.

Quid des conflits d’aujourd’hui et que parier sur ceux de demain ?

Les systèmes sont et seront de plus en plus interconnectés mais également interdépendants. Aussi, intégrer le facteur humain et enfin considérer la dimension socio-systémique ne suffira plus. Il faut aller plus loin en réfléchissant à la conception globale du système de systèmes. En effet, si le combat a toujours été collaboratif, si les flux informationnels ont toujours été source de charge et/ou de stress, demain tout ceci sera démultiplié. Les systèmes seront nativement en interrelations. Les actions collaboratives nécessiteront des actions combinées et coordonnées en temps utile. Celles-ci seront réalisées par des agents humains et technologiques à autonomie plus ou moins avancée.

Avec l’arrivée massive des drones, les appuis électroniques, l’augmentation des constellations de satellites, l’espace de bataille sera probablement de plus en plus transparent, imposant un tempo encore plus rapide et précis. Les systèmes d’armes étant bardés de capteurs, il sera de plus en plus complexe d’être discret et de surprendre l’adversaire. L’analyse de l’environnement et le recours à l’Intelligence artificielle (IA) imposeront au commandement de savoir rester agile et créatif. Les unités tactiques devront encore plus qu’aujourd’hui être souples, félines, manœuvrières et intelligentes pour avoir l’ascendant. Il faudra avoir bien compris l’intention de son chef et savoir agir de manière opportune et autonome, sans oublier d’être économe pour pouvoir durer.

Enfin, l’environnement opérationnel se réinvente avec la révolution numérique. Les conflits récents mettent en évidence le caractère hybride des guerres, combinant actions cyber, lutte informationnelle et actions tactiques plus traditionnelles.

Quels impacts pour les systèmes sociotechniques ?

On ne peut pas opposer économie de guerre (low tech, rusticité, réduction des coûts, production de masse, cadence élevée), d’une part et innovation, voire rupture technologique, d’autre part. Il nous faut relever les deux défis simultanément.

Dans un pays qui sait ne pouvoir être qu’une force d’équilibre sur la scène internationale, il est clair que la conciliation entre masse et technologie sera une préoccupation de tous les instants afin de faire face à ces conflits multi-milieux et multi-champs à géométrie variable. Comme le souligne le colonel (air) Toutain (1), lorsqu’en économie de guerre on évoque la notion de masse, il faut distinguer la « masse brute », forcément limitée pour un pays qui peine à investir 2 % de son PIB dans son outil de défense, et la « masse opérationnelle », potentiellement mobilisable dans un espace-temps donné pour avoir une supériorité opérationnelle. Cette obligation de définir de subtils et savants équilibres, nous impose donc de faire des choix maîtrisés en termes d’innovation pour ne pas avoir une guerre de retard, mais aussi en termes de nombre pour ne pas avoir un modèle d’armée échantillonnaire (cf. la loi d’Augustine) ne pouvant résister aux immanquables attritions des conflits de haute intensité.

En parallèle de ces priorisations, de nos choix et de nos renoncements, de l’optimisation de l’exploitation de nos ressources grâce à des C2 (Command and Control) performants, à des meutes et essaims suffisants en nombre et en autonomie pour donner l’ascendant à nos forces, il nous faudra continuer à miser sur le facteur humain. Or, on ne pourra pas le faire en continuant comme aujourd’hui. On ne pourra pas se satisfaire de concevoir unitairement des systèmes, en se félicitant que l’ergonomie n’a pas été oubliée. Il va falloir « changer de braquet » pour appréhender les interactions entre toutes les composantes des systèmes sociotechniques, décloisonner leurs cycles de conception, réduire le coût cognitif des interactions pour permettre aux humains d’exploiter favorablement leurs atouts tout en étant assistés au mieux, là où les agents technologiques sont plus performants.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que certains sous-systèmes technologiques ne seront pas toujours au rendez-vous. Si la technologie est un facteur de puissance, de rapidité, elle est aussi souvent source de surprises et parfois de déconvenues. Pour être résilient, il va falloir davantage travailler tous ensemble (Forces, DGA, industries, écosystème de l’innovation, etc.) pour non seulement optimiser l’usage de la technologie, mais aussi pour continuer à savoir faire face à ses défaillances (pannes, hacking, manque d’énergie, etc.), voire son absence (neutralisation massive). Ceci impose donc de préserver des compétences humaines acquises au cours des décennies et qui pourraient se perdre vite en misant trop sur les assistances technologiques aux performances séduisantes mais potentiellement fragiles. Or, pour réduire la fragilité, souvent de nombreuses et longues études s’imposent et le recours à la redondance permet de sécuriser les systèmes. Cependant, lorsque des choix et des renoncements s’imposent, ces sécurités risquent fortement d’être amputées, voire sacrifiées.

Comment se préparer à ces défis ?

Partant du principe que la complexité des systèmes de systèmes ne fera que croître, soit du fait de la richesse informationnelle et fonctionnelle des systèmes en interrelations, soit du fait du nombre de « pions » à mobiliser sur un espace-temps contraint pour mener à bien des actions de masse, il va falloir chercher à rendre les interactions les plus naturelles possibles et à masquer cette complexité (d’où des travaux sur le monitoring neurophysiologique, sur les interfaces multimodales, sur le langage naturel, sur des C2 de nouvelle génération, etc.). En sus, il faudra entretenir le socle de connaissances et les savoir-faire pour garder un esprit critique sur les assistances.

Partant du principe que la complexité des systèmes de systèmes ne fera que croître, soit du fait de la richesse informationnelle et fonctionnelle des systèmes en interrelations, soit du fait du nombre de « pions » à mobiliser sur un espace-temps contraint pour mener à bien des actions de masse, il va falloir chercher à rendre les interactions les plus naturelles possibles et à masquer cette complexité (d’où des travaux sur le monitoring neurophysiologique, sur les interfaces multimodales, sur le langage naturel, sur des C2 de nouvelle génération, etc.). En sus, il faudra entretenir le socle de connaissances et les savoir-faire pour garder un esprit critique sur les assistances.

Il faudra également savoir entretenir la confiance en soi, la confiance dans le collectif humain pour récupérer les situations critiques lorsque les composantes technologiques seront défaillantes, absentes, voire trompeuses (dysfonctionnement, hacking, etc.).

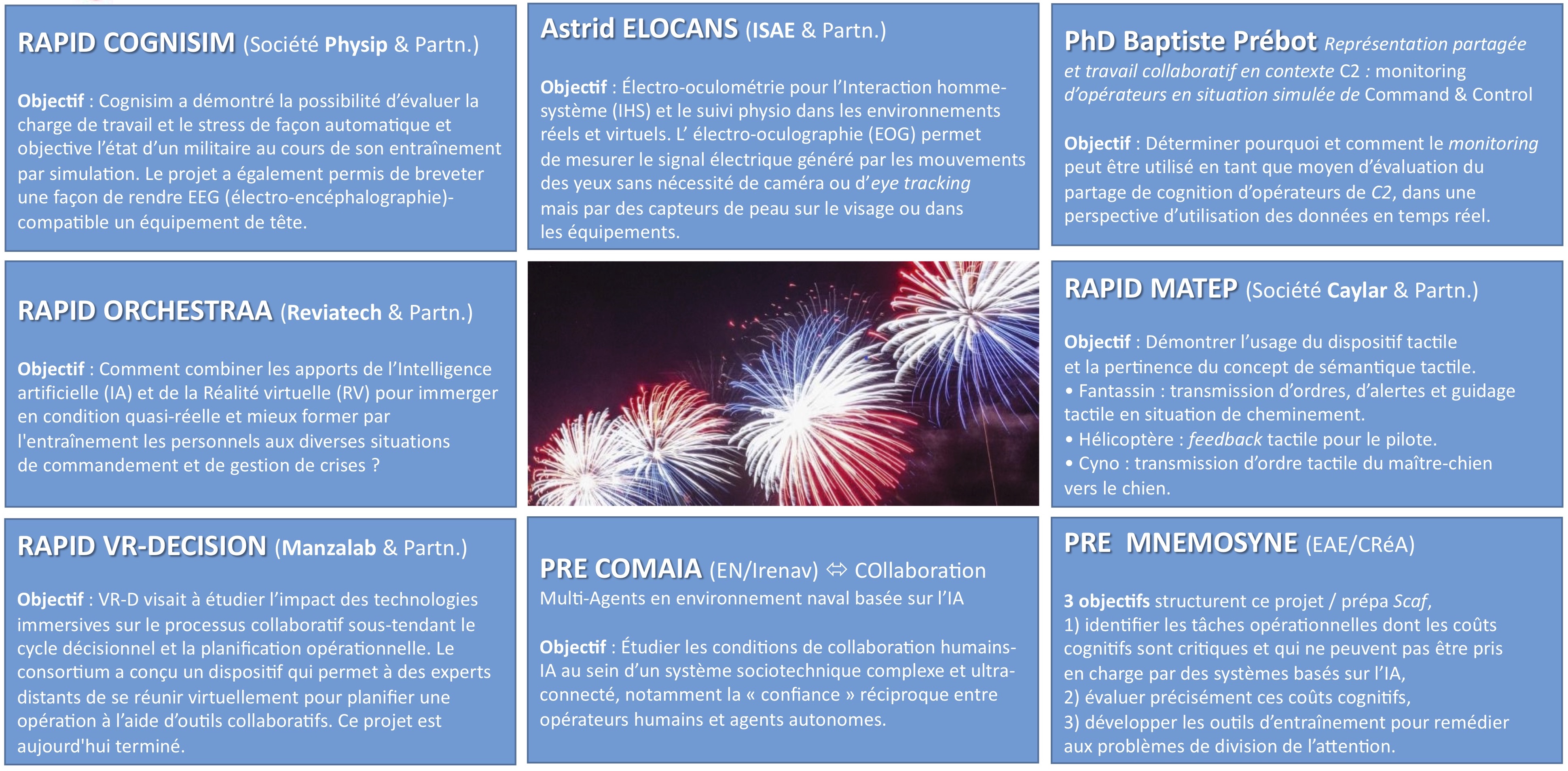

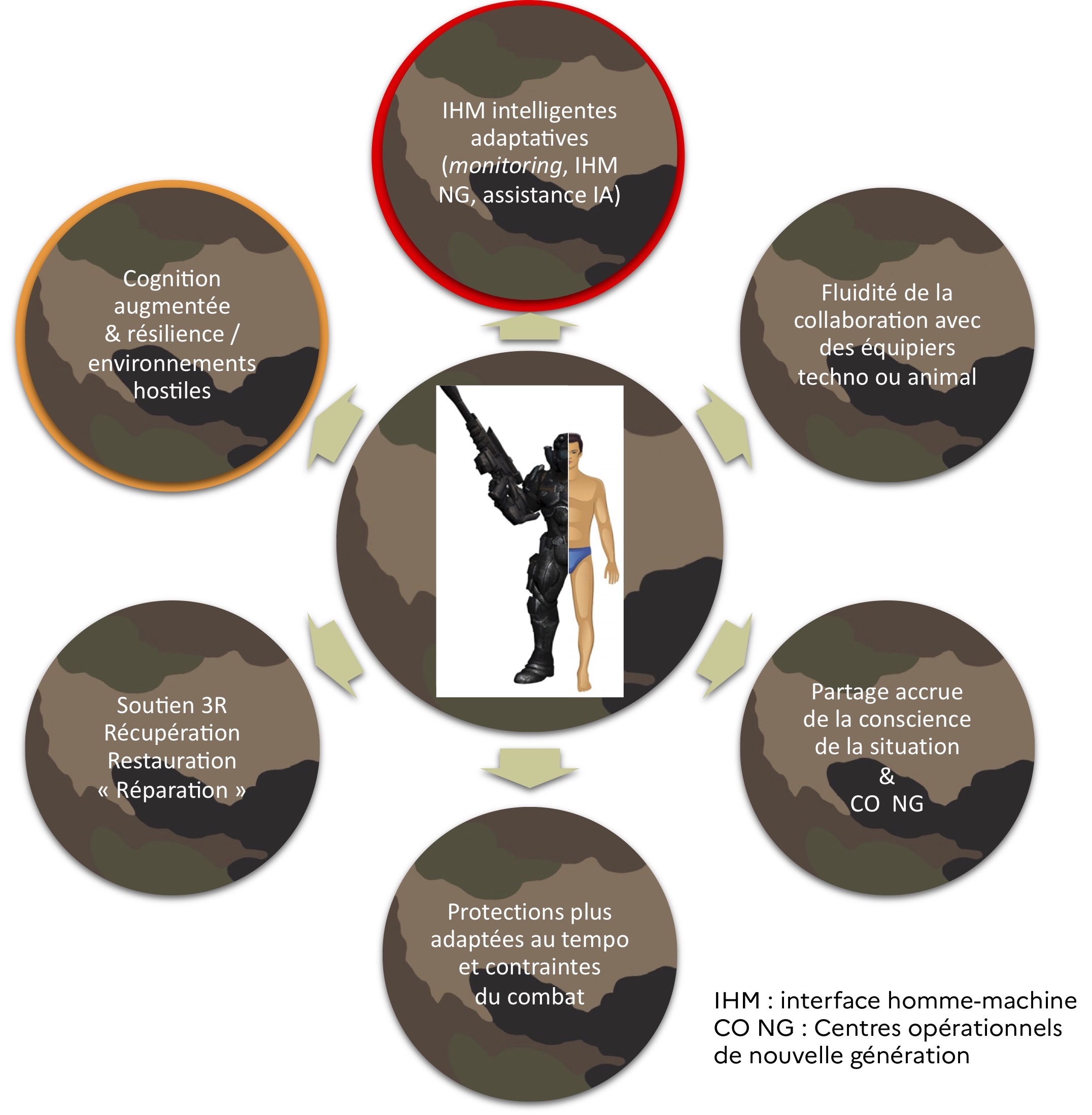

Pour ce faire, des choix s’imposent. L’Agence de l’innovation de défense (AID) en matière de S&T (science, recherche, technologie et innovation de défense) dans le domaine Hommes & Systèmes a pris le parti de consacrer prioritairement ses efforts sur les six axes de recherche indiqués dans la figure 1 et d’accélération de l’innovation pour contribuer à relever les défis balayés dans cet exposé.

Par ailleurs après cinq ans d’existence, elle a déjà orienté, sélectionné, suivi, commencé à exploiter, valorisé de nombreux projets de recherche et d’accélération de l’innovation. Pour ces travaux, très majoritairement soutenus par des subventions, la propriété intellectuelle n’a pas été achetée par le ministère des Armées. Cependant, ces travaux constituent un socle très intéressant sur lequel il est possible de construire.

Pour conclure, je vous propose un bouquet final avec une sélection de 16 projets soutenus par l’AID et présenté par leur type, leur titre, leur porteur et leurs objectifs. L’AID, par mon intermédiaire ou celle de notre pôle valorisation, pourra vous aider à vous mettre en relation avec les porteurs afin de construire de nouvelles collaborations et ainsi préparer l’avenir pour répondre aux défis qui sont devant nous.