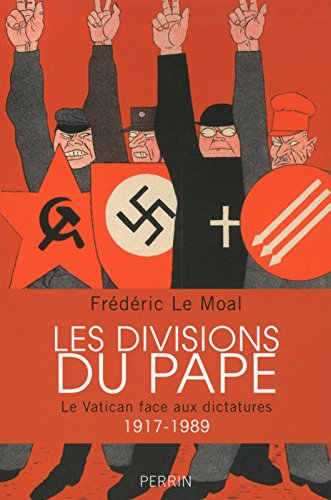

Les divisions du pape – Le Vatican face aux dictateurs (1917-1989)

Les divisions du pape – Le Vatican face aux dictateurs (1917-1989)

Une des conséquences de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 fut la fin des États pontificaux. La prise de Rome par les troupes italiennes – outre la réunification totale de la péninsule – signifiait la fin du pouvoir temporel des papes, alors même que leur pouvoir spirituel était également remis en cause en Europe, où le combat politique était féroce comme le Kulturkampf de Bismarck ou la séparation de l’Église et de l’État en France définitivement consommée en 1905 et imposant une laïcité militante et anticléricale que la Première Guerre mondiale a largement atténuée.

Une des conséquences de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 fut la fin des États pontificaux. La prise de Rome par les troupes italiennes – outre la réunification totale de la péninsule – signifiait la fin du pouvoir temporel des papes, alors même que leur pouvoir spirituel était également remis en cause en Europe, où le combat politique était féroce comme le Kulturkampf de Bismarck ou la séparation de l’Église et de l’État en France définitivement consommée en 1905 et imposant une laïcité militante et anticléricale que la Première Guerre mondiale a largement atténuée.

Dès lors, le Vatican – contraint à n’être plus qu’un pouvoir spirituel – a progressivement pris conscience de celui-ci et qu’il redevenait un acteur de la scène internationale avec une vocation différente et spécifique, non plus comme acteur politique mais comme acteur moral. Pour prendre une terminologie moderne, il s’appuie sur son « soft power » face au « hard power », notamment les trois totalitarismes étudiés dans ce travail remarquable de Frédéric Le Moal dont les ouvrages sur l’Italie au XXe siècle font référence.

Utilisant la formule ironique de Staline sur le Saint-Siège, l’auteur nous propose une étude très charpentée et très objective sur les relations complexes que le Vatican a eues de 1917 à 1989 avec Rome, Berlin et Moscou, dont le point commun a été notamment l’hostilité fondamentale au christianisme en proposant – ou imposant – des nouveaux modèles de société qui ont échoué au final.

Bénéficiant d’un corps de diplomates de très grande qualité s’inscrivant dans la pensée diplomatique développée par le cardinal Rampolla (1843-1913), le Pape Benoît XV (1914-1922) va être confronté d’une part, à la Première Guerre mondiale et ses tentatives de médiation ne purent aboutir tant l’antagonisme entre les belligérants interdisait toutes discussions. D’autre part, ce fut l’épreuve de la révolution russe et l’émergence du Bolchevisme dont le caractère totalitaire et antireligieux est devenu très vite la caractéristique.

Le paradoxe est que, en effet, le projet initial russe n’était pas totalement contradictoire avec le message catholique en particulier sur la répartition des richesses et la liberté religieuse. Les faits démontrèrent l’incompatibilité. L’un des aspects souligné par Frédéric Le Moal est la difficile relation avec les États-Unis dans la mesure où il existait un anti-catholicisme viscéral lié au Protestantisme et à la Maçonnerie. Il fallut attendre, dans un premier temps, Roosevelt reconnaissant au pape pour son soutien au New Deal puis surtout Harry Truman, lui-même protestant mais profondément pieux pour qu’un véritable dialogue officiel fonctionne et ce n’est qu’avec Ronald Reagan qu’une ambassade sera mise en place définitivement.

Si la question du bolchevisme imposé dans la violence par Lénine a préoccupé le Saint- Siège, le fascisme mussolinien a directement concerné la papauté à partir de 1923, d’autant plus qu’il s’agissait d’abord d’une affaire entre Italiens. L’un des objectifs de la Papauté a visé à « catholiciser » le fascisme, d’autant plus que Mussolini, « bouffeur de curés » au début de sa carrière, a modéré son discours par opportunité politique alors qu’à l’inverse, Victor-Emmanuel III n’a pas cessé de manifester un anticléricalisme viscéral. La signature des Accords de Latran en 1929 constitue un succès réel en donnant un véritable statut international au Saint-Siège et renforçant de facto sa liberté d’action.

Cependant, c’est avec le nazisme que l’antagonisme a été le plus profond et obligeant le Vatican à prendre des positions jusqu’alors inimaginables, en particulier sur la question de l’antisémitisme ; Pie XI allant jusqu’à affirmer : « Nous sommes spirituellement des sémites ». Toutefois, son décès en 1939 a semblé marquer une retenue dans la condamnation du nazisme. En effet, son successeur Pie XII, avait été nonce apostolique en Bavière et le Cardinal Pacelli était connu pour sa germanophilie. Or, aimer la culture allemande n’a pas signifié que le nouveau pape fermait les yeux sur les agissements d’Hitler. Le Saint-Siège s’est efforcé tout en jouant les médiateurs, de protéger l’Église et ses fidèles, en poursuivant parallèlement la croisade contre le communisme toujours menaçant. Et durant la guerre, le pape s’efforça d’agir, tout en soutenant discrètement mais fermement les Alliés. De fait, l’attitude de Pie XII ne fut remise en cause que bien plus tardivement en 1963 avec la pièce de théâtre Le Vicaire de Rolf Hochhuth et dont le producteur et metteur en scène Erwin Piscator était communiste, impliquant très certainement une opération de désinformation conduite par Moscou pour fragiliser le Saint-Siège.

Pie XII s’est personnellement engagé comme évêque de Rome pour protéger concrètement la communauté juive et il ne chercha pas à sauver Mussolini en 1943. Par ailleurs, la chute du nazisme a vu, du moins en Europe occidentale, l’émergence de partis politiques issus des mouvements de résistance et se revendiquant des principes de la démocratie chrétienne avec l’appui du Saint-Siège.

Certes, la non-participation de celui-ci aux conférences de Yalta et de Postdam constitue un échec politique, mais très vite Pie XII a su réconcilier l’Église avec la démocratie, ce qui constituait une évolution décisive par rapport aux décennies précédentes. Le pape a apporté un soutien sans équivoque à l’Otan, au nom de la protection des chrétiens contre le totalitarisme soviétique et le projet européen soutenu par la réconciliation franco-allemande se concrétisant par la CECA en 1951 puis par le Traité de Rome en 1957.

Son successeur, Jean XXIII – à l’aspect plus « bonhomme » – a bouleversé la vie de l’Église mais aussi du monde catholique en convoquant le Concile Vatican II, fruit d’une longue maturation de l’Église depuis la fin du XIXe siècle face aux défis de la modernité et des évolutions de la planète.

En dehors des aspects conciliaires, l’un des succès fut la participation des évêques de l’Europe de l’Est, malgré le militantisme athée des gouvernements d’obédience communiste et la poursuite d’un dialogue avec Moscou. De ce fait, lors de la crise de Cuba, Jean XXIII est intervenu mettant ainsi une pression sur les protagonistes pour trouver une issue honorable. Le Saint-Siège par sa volonté de dialogue et d’ouverture joue un rôle nouveau avec le bloc communiste d’autant plus que le Kremlin instrumentalise cette opportunité pour affaiblir le bloc occidental en encourageant notamment les rencontres entre les Partis communistes, dont le PCF, avec les chrétiens dits « de gauche ».

Et de fait, le Pape Paul VI (1963-1978) va être le pape de la Détente, aux risques de certaines dérives dont la théologie de la Libération qui va durablement influer en Amérique du Sud en « légitimant » des guérillas d’inspiration marxiste comme les Sandinistes au Nicaragua. C’est également une période où les services secrets soviétiques ont infiltré l’Église, y compris au Vatican, fragilisant la pastorale ecclésiale. Malgré tout, il faut souligner les succès diplomatiques, à commencer par le discours du Saint-Père le 4 octobre 1965 au siège de l’ONU, signifiant la reconnaissance par la communauté internationale du statut spécial de la Papauté. C’est aussi la participation à la Conférence d’Helsinki en 1975, une première pour le Vatican depuis le Congrès de Vienne en 1815 et la démonstration de la pleine intégration du Saint-Siège comme acteur légitime de la scène internationale. Cette volonté portée par Paul VI a cependant été freinée par le caractère encore très « italianisme » de la Curie romaine qui a eu du mal à appréhender les évolutions du Monde et à s’affranchir des pesanteurs italiennes.

La révolution intervient avec l’élection surprise de Jean-Paul II. Pour la première fois depuis le XVIe siècle, le conclave a choisi un pape étranger, de surcroît polonais, venant de l’autre côté du Rideau de fer. Ce long pontificat n’est pas abordé dans sa totalité ici. Seule la période avant l’effondrement de l’URSS y est présentée. La lutte contre le communisme est essentielle pour le nouveau pape, intime connaisseur de la réalité du totalitarisme qu’il soit issu du nazisme ou du marxisme. D’ailleurs, Moscou a tout de suite pris la mesure du danger que représentait Jean-Paul II. Son voyage en Pologne, dès juin 1979, ouvre une brèche majeure avec le soutien apporté à Lech Walesa, le leader de Solidarnosc. Il est clair que sans l’appui du pape, le syndicat ouvrier n’aurait pas réussi à ébranler le système. Parallèlement, l’élection de Ronald Reagan à la Maison Blanche s’est traduite par une conjonction des efforts. Auparavant, c’est Zbigniew Brzezinski, d’origine polonaise et conseiller de Jimmy Carter (1977-1981) qui prend conscience que la contestation ouvrière polonaise va fragiliser le monde communiste.

La tentative d’assassinat de Jean-Paul II le 13 mai 1981 semble – en l’absence de preuves irréfutables – bien avoir été commanditée ou au moins souhaitée par le KGB tant Moscou craignait ce Pape si charismatique et révolutionnaire. Mais les fissures étaient déjà trop importantes et les années suivantes marquent la descente aux enfers de l’Empire soviétique sous l’interaction de nombreux facteurs endogènes et exogènes. Paradoxalement, Jean-Paul II ne crut guère à Gorbatchev lorsqu’il arrivât au pouvoir en mars 1985. Cependant, en 1987-1988, le pape évolue d’autant plus que l’Occident, avec Reagan, regarde d’un œil favorable les évolutions politiques conduites par le leader soviétique. Cette maturation aboutit à ce qui aurait été encore impensable cinq ans auparavant : la visite, le 1er décembre 1989, de Gorbatchev au Vatican et sa rencontre avec le Saint-Père. Celle-ci marque l’aboutissement d’un long combat du Vatican contre les totalitarismes. Bien que dépourvu de toute puissance militaire ou économique, le Saint-Siège a su, après bien des péripéties, devenir une puissance morale reconnue universellement.

Certes, il y a eu des erreurs – souvent dues à l’italianité de la Curie – mais en s’appuyant non sur des options idéologiques mais sur les principes du catholicisme, les papes, de Benoît XV à Jean-Paul II ont su construire une diplomatie active et efficace.

En fermant cet ouvrage, on ne peut que souhaiter en lire la suite – de 1989 à aujourd’hui – au risque de manquer alors de recul et de profondeur historique. ♦