Depuis mars 2011, lorsqu’un groupe d’adolescents de Deraa, ayant dessiné des graffitis hostiles à Bachar el-Assad, a été sévèrement réprimé, provoquant une levée de boucliers qui s’est vite transformée en une révolte générale, le monde entier assiste, révolté et impuissant, à l’un des conflits les plus barbares depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Avec à ce jour 470 000 morts, des centaines de milliers de blessés, près de 4,5 millions de réfugiés et 7,7 millions de déplacés à l’intérieur du pays soit plus de la moitié de la population du pays, réduite à 17,1 millions d’habitants d’innombrables villes et villages en ruine, la Syrie vit, plus qu’une tragédie, un véritable cauchemar. Le PIB a reculé de 60 % depuis 2011 et le pays en matière d’indice de développement humain a fait un bond en arrière de trente ans.

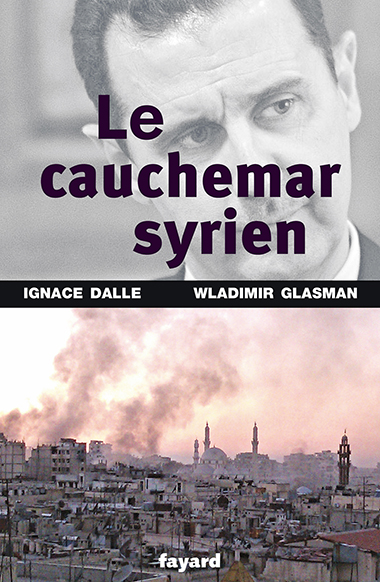

Beaucoup de livres, d’articles, de témoignages poignants ont été écrits sur cette série de guerre, certainement la question la plus complexe qu’ait eu la communauté internationale à affronter depuis 1945. Celui-ci apparaît, à mon sens, l’un des plus complets et documentés. Bien que sa position de fond apparaisse tranchée, on ne peut que saluer la richesse et la variété de ses analyses et de ses informations. Pour Ignace Dalle, journaliste, qui fut chargé des questions arabes à l’AFP, en poste à Beyrouth, à Amman puis au Caire, et enfin à Rabat. et Wladimir Glasman né au Maroc, agrégé d’arabe, qui a, comme diplomate, exercé ses fonctions notamment en Algérie, en Jordanie et en Syrie pendant près de dix ans, les pays occidentaux se sont montrés incapables de ramener à la raison un dictateur prêt à tout pour se maintenir au pouvoir, réticents à fournir à l’opposition modérée l’assistance militaire qu’elle réclamait, et d’autres acteurs régionaux se montrent de plus en plus réceptifs aux sirènes de Moscou sans qui le régime de Bachar el-Assad aurait sombré depuis longtemps. Aujourd’hui, poursuivent-ils, l’attention de la communauté internationale se détourne temporairement de la barbarie du clan Assad, de sa famille, et des cercles alaouites, pour se focaliser sur celle des djihadistes de l’État islamique. Des voix se sont même élevées, depuis les attentats de l’automne 2015, pour estimer que ce pouvoir « pourrait être utile » dans la guerre contre Daech. Mais quelle autre voie paraît possible, voilà toute la question ?

Le livre explique comment le régime de Bachar el-Assad est parvenu à se maintenir au pouvoir grâce au soutien indéfectible des Iraniens et des Russes. Moscou et Téhéran défendent leurs intérêts dans la région et ont beau jeu de rappeler les fautes multiples commises dans le passé par Washington et certains pays du Golfe largement responsables de l’essor du djihadisme. Les questions auxquelles ils tentent de répondre sont nombreuses. Comment en est-on arrivé là ? Qui sont les responsables du blocage de toute résolution politique du conflit ? Qui soutient qui réellement, au-delà des fantasmes réciproques ? Qui s’oppose concrètement à qui sur le terrain armé ? Toutes ces questions inextricables, et bien d’autres dont les réponses les plus satisfaisantes ne sont pas évidentes, sont examinées dans le détail dans le livre qui décrit les raisons profondes, structurelles et conjoncturelles, à l’origine de la crise syrienne. Les jeux de pouvoir et les divers intérêts, souvent conflictuels, y sont décryptés sans concession et sans naïveté. Son objectif est de décrire la responsabilité collective qui a contribué à créer un chaos durable dans ce pays mais également au Moyen-Orient dans son ensemble. Insistons bien sur collective, car ce serait peine perdue de ne s’en tenir à blâmer qu’une seule des parties comme on a été tenté de le faire parfois.

Dans la première partie, les auteurs posent le cadre historique et politique essentiel pour saisir la complexité de la Syrie, dont le nom el-Cham, se retrouve dans Daech. Dès le départ, en 1945 les relations entre la France, puissance mandataire depuis le Traité de San Remo de 1920 et la Syrie, qui venait d’obtenir sa pleine souveraineté, après le départ des forces françaises, furent empruntés de distance. Damas, n’a, entre autres, jamais pardonné à Paris d’avoir offert le sandjak d’Alexandrette, au nord-ouest du pays, en mai 1939 à la Turquie pour la dissuader d’entrer en guerre aux côtés de l’Allemagne. D’où le fait que la Syrie se soit tournée peu à peu vers l’URSS, qui est devenue, à partir des années 1960, son premier fournisseur d’armes. La moitié des officiers syriens a été formée en URSS et il en est résulté 40 000 couples. La construction de la Syrie baathiste, ce dernier parvenu au pouvoir en 1963, y est décrite, marquant dès sa naissance un pouvoir autoritaire et totalitaire – le parti dirigeant étant constitutionnellement « dirigeant de l’État et de la société ». C’est donc le portrait d’un État policier, gérant plus sa survie que celle du développement du pays, qui est dressé. Sa survivance semblant assurée et le défi de la succession franchi, en 2000 à la mort de Hafez el-Assad, le « Bismarck du Proche-Orient » l’heure de tirer les gains économiques de cette mainmise est arrivée, permettant certes un réel développement du pays mais au sein d’une économie concentrée aux mains de milieux proches du pouvoir.

Ce panorama de l’État syrien se poursuit par une description de sa société, multiconfessionnelle, avec au premier rang la présentation de la communauté alaouite (12 % de la population) souvent présentée comme la « communauté au pouvoir » alors que celui-ci se veut plutôt clanique, les Alaouites étant d’une certaine façon pris en otage par un régime qui a longtemps fait planer le spectre de leur disparition s’il venait à chuter… Cette stratégie de séduction et de la menace détermine le rapport du pouvoir avec l’ensemble des minorités confessionnelles mais aussi ethniques. N’oublions pas que la Syrie est une véritable mosaïque ethnico-religieuse. Aux côtés de Sunnites qui forment 75 % de la population, qui certainement ne voudront plus vivre sous la férule exclusivement alaouite, et des Druzes (3 %) se trouvent 10 % de chrétiens, dispersés au sein de multiples églises, grecs orthodoxes, assyriens-chaldéens, syriaques. Il y a même une communauté juive estimée à 40 000 personnes, qu’il ne faut pas confondre avec les Israéliens résidant sur le plateau du Golan occupé depuis 1967.

Les espoirs déçus qu’a incarné Bachar el-Assad pour de nombreux Syriens, qui ont espéré une ouverture dès son arrivée au pouvoir en 2000 figurent au nombre des nombreux rendez-vous manqués, comme de l’incompréhension qui n’a cessé de persister entre pouvoir syrien et Occident. Après la tentative d’intégrer la Syrie dans la famille méditerranéenne élargie – marquée par le voyage de Bachar el-Assad à Paris en 2008, lorsqu’il assista au défilé du 14 juillet. Cet espoir, faut-il parler d’illusion, fut déçu une seconde fois en 2011, le dirigeant faisant la sourde oreille à la révolte populaire pour avancer des réformes superficielles tout en envoyant les forces de sécurité et des miliciens réprimer les manifestations et vidant les geôles de ses djihadistes afin d’apparaître comme le rempart exclusif contre eux. C’est ce refus d’écouter les conseils plus ou moins avisés de Recip Tayep Erdogan, comme des monarchies du Golfe, qui ont introduit une grave césure qui n’a cessé d’alimenter le conflit syrien.

La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée aux acteurs internationaux, à leurs politiques vis-à-vis de la Syrie, basées sur la quête de leurs propres intérêts dont chacun fait l’objet d’études fouillées. Est-ce un hasard si la Russie, pour qui la Syrie représente un moyen de retrouver son influence, diplomatiquement mais également militairement. figure au premier rang. On saura gré aux auteurs d’avoir explicité les six claviers, leviers de la présence/influence russe. La coopération militaire, la chrétienté orthodoxe, à cet égard un dialogue irano-russe s’est noué, le combat contre l’islamisme radical, n’oublions pas l’existence de l’Émirat du Caucase, et la présence parmi les combattants de Daech, de 4 000 à 5 000 ressortissants de la Russie ou de la Communauté des États indépendants (CEI). La fidélité aux alliances de proximité, est aussi un des éléments mis en avant par Moscou, qui va au-delà de la défense du seul pouvoir de Bachar el-Assad. Le précédent libyen, qui a été mal vécu par Vladimir Poutine, alors Premier ministre et le respect du droit international doit être également pris en compte. Enfin, la Russie s’est toujours opposée aux ingérences étrangères faisant valoir que son engagement militaire répondait à une demande explicite de Damas. En décrivant le fil des événements, du discours de Vladimir Poutine à New York, du 28 septembre 2015, à décembre, les auteurs ne pouvant prévoir la tournure que devaient prendre les événements, laissant une plus grande place à la diplomatie sans avoir réglé la question fondamentale liée au rôle et à la présence de Bachar el-Assad, au processus de transition politique dont seule l’esquisse a été déterminée. Les États-Unis s’illustrent par leur absence de politique sur ce dossier, provoquant des incompréhensions jusqu’au sein de l’administration américaine. Fidèle à sa doctrine de « No boots on the ground », n’ayant pas caché qu’il n’avait pas de stratégie pour la Syrie, qui ne représentait pas un intérêt vital pour les États-Unis, Barack Obama a laissé une large liberté à John Kerry, qui n’a pas ménagé sa peine pour maintenir le contact avec Sergueï Lavrov, effort qui semble avoir commencé à porter ses fruits en février-mars 2016, après la parution du livre.

Une vingtaine de pages sont consacrées à la politique de la France, qui se caractérise aux yeux des auteurs, par ses flottements et ses atermoiements, marquant plus sa politique de discours fermes que de décisions cohérentes. Il est vrai que chaque Président depuis Jacques Chirac n’a essayé que de se départir de l’attitude, voire des amitiés de son prédécesseur. Plus fondamentalement, la France n’a jamais su trancher entre l’option militaire (aide appuyée à l’opposition syrienne) et l’option diplomatique, n’ayant pas été en mesure de maintenir des relations avec l’ensemble des acteurs pesant sur la scène syrienne, la Russie, l’Iran, la Turquie, les monarchies du Golfe, sans parler de Bachar el-Assad, d’abord voué aux gémonies, puis, après le 13 novembre 2015, considéré comme un interlocuteur temporaire… Mais comment pouvait-on croire ou espérer que la France seule, pouvait régler la question syrienne. Elle a apporté sa contribution, alors que l’Europe brilla par son absence… jusqu’à l’irruption de la vague migratoire sans précédent de l’été 2015.

La troisième partie est dédiée aux acteurs régionaux. L’Iran en premier lieu, dont la relation historique avec la Syrie, surtout depuis la révolution islamique de 1979, est détaillée, retraçant le changement de nature des rapports entre les deux pays. Partenaires du temps de Hafez el-Assad, la Syrie n’est aujourd’hui – des aveux même de certains dirigeants iraniens – qu’une « province » iranienne sur bien des aspects. D’importants investissements iraniens ont été réalisés dans bien des secteurs. Des centaines de milliers de pèlerins iraniens se rendirent chaque année sur les lieux saints du chiisme en Syrie ; l’aide iranienne à la Syrie, est évaluée de 6 à 10 milliards de $ depuis 2011. Des dizaines de milliers de combattants iraniens et chiites se sont déployées ; une vingtaine de milices chiites est engagée dans les combats : leur seule énumération, quelque peu détaillée, s’étale sur trois pages ! Si les Iraniens, qui ont tant investi en Syrie, s’y accrocheront jusqu’au bout, c’est non seulement pour sécuriser la liaison avec le Hezbollah libanais mais surtout pour « empêcher l’installation à Damas d’un pouvoir favorable à l’Arabie saoudite, véritable hantise de l’Iran ». La Turquie ensuite, dont la relation avec son voisin a souvent été mouvementée sous Hafez el-Assad, notamment en ce qui concerne la construction des barrages sur l’Euphrate en territoire turc pour au contraire se stabiliser et paraître équilibrée du temps de Bachar, jusqu’au retournement de 2011. Viennent ensuite les monarchies du Golfe, apparemment divisées, dont les objectifs en Syrie peuvent diverger et dont les influences respectives n’ont fait qu’aggraver le conflit et fragmenter une opposition déjà faiblement structurée. Cependant, il semble bien que le bouillant Qatar soit rentré dans le rang. Les voisins Liban et Jordanie, qui accueillent à eux deux près de 2,5 millions de réfugiés syriens, sont soumis aux tentatives d’ingérence et à divers défis frontaliers. Israël a également droit à un chapitre, attestant de sa position d’observateur inquiet du développement du djihadisme et de la présence affirmée du Hezbollah libanais à sa frontière. Tsahal a avoué avoir bombardé à plusieurs reprises, les flux d’armes iraniennes en direction du Hezbollah transitant par la Syrie. Un court chapitre est également dédié aux Palestiniens de Syrie – sujet peu traité et auquel tenait Wladimir Glasman – victimes d’une double peine. Réfugiés, contraints de prendre pour certains d’entre eux la route d’un nouvel l’exil.

Au terme de leur pénétrante analyse que concluent les auteurs ? Selon eux, en dehors d’une nomenklatura, depuis longtemps compromise, des seigneurs de guerre et des miliciens impliqués dans d’innombrables crimes, la grande majorité de ces populations souhaite, comme le reste du pays, en finir avec cette dictature, qui a conduit la Syrie au désastre depuis 2011. C’est tout de même, semble-t-il, faire l’impasse sur le soutien qu’ont apporté, au régime, non seulement les différentes minorités, qui, on l’a vu, constituent avec les Alaouites le quart de la population, mais d’une partie de la bourgeoisie sunnite, attachée à la stabilité, la continuité des affaires et qui a en horreur les islamistes. Il est vrai en revanche qu’en Syrie, presque toujours dirigée depuis 1945 par des gouvernements anti-Occidentaux, le courant n’est jamais passé et que ces derniers se sont révélés incapables de choisir des partenaires fiables et capables de leur apporter une aide réelle qui aurait fait pencher la balance en leur faveur. À ce défaut initial s’est ajouté le fait aggravant que les Occidentaux n’ont multiplié les contacts ni avec les monarchies du Golfe, ni surtout Moscou et Téhéran. Notre aveuglement collectif vis-à-vis de l’Iran a coûté cher… Du côté de Moscou les griefs sont réels. Les Occidentaux n’ont-ils pas porté les djihadistes sur les fonts baptismaux dès 1979 en Afghanistan, n’ont-ils pas après le 11 septembre cédé à l’hubris, animés de l’illusion qu’ils allaient transformer le Grand Moyen-Orient en une zone de paix et de prospérité. En définitive, si le conflit syrien paraît si inextricable, c’est qu’il combine une série de guerres s’emboîtant les unes dans les autres : une révolte contre une dictature, un conflit confessionnel local (Sunnites contre Alaouites), une revendication d’autonomie des Kurdes syriens, un affrontement indirect entre l’Arabie saoudite et l’Iran, un jeu complexe des puissances régionales, un affrontement de volonté entre la Russie et l’Occident – terme général qui se réduit ici à peu d’acteurs : États-Unis, France, Grande-Bretagne et au plan humanitaire l’Allemagne et l’UE, celle-ci ayant, jusqu’à la fin 2015, injecté 3,55 milliards de $ pour la prise en charge des réfugiés, sans prendre en compte les 6 milliards promis au partenaire turc. Citant, le vers de René Char : « Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière », les auteurs gardent néanmoins l’espoir. Espérons que ceux qui soufflent sur les braises se feront de plus en plus rares et arriveront le plus rapidement possible à bout de souffle !