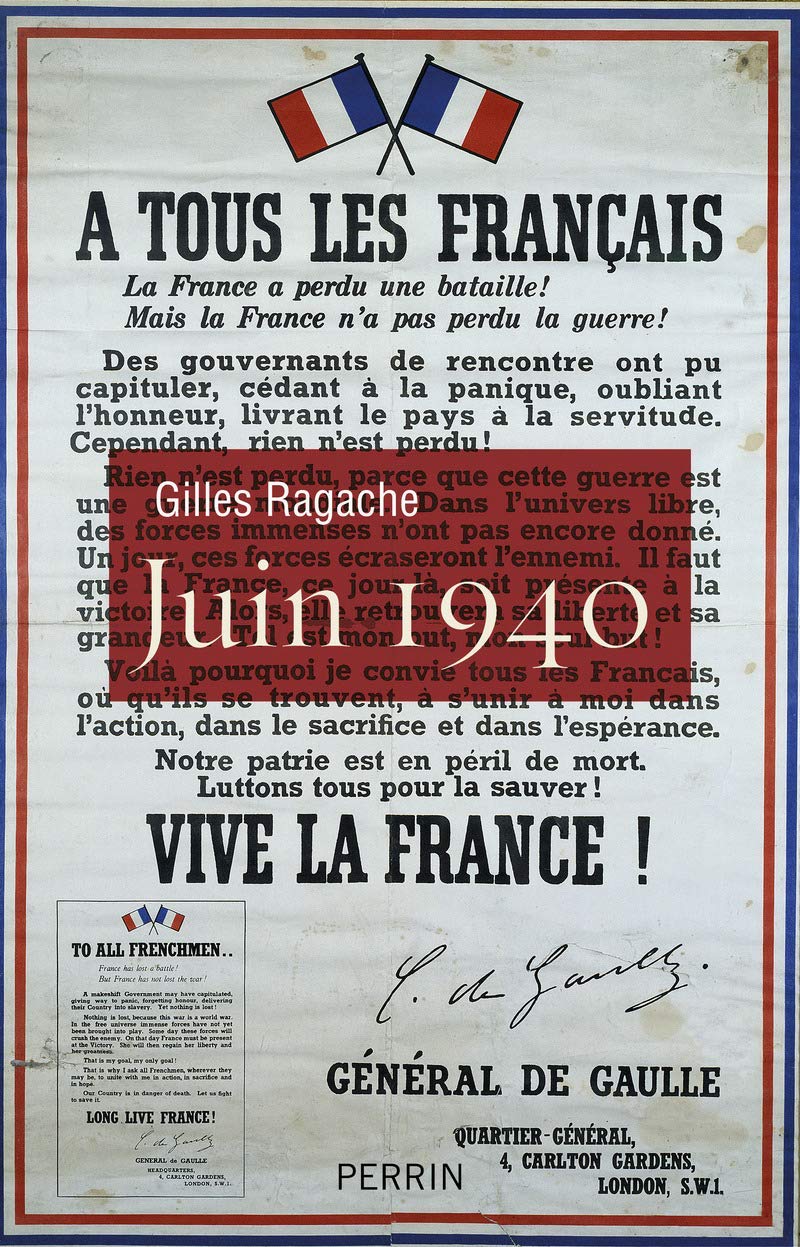

D’un strict point de vue opératif, la bataille de France fut perdue lorsque le premier panzer allemand atteignit les côtes de la Manche, le 20 mai 1940. À la fin du mois de mai, après trois semaines de combat, l’armée française se retrouve presque seule face à la Wehrmacht. Le 28 mai, l’armée belge avait capitulé, en ayant prévenu ses alliés deux heures auparavant. Le rembarquement de l’armée britannique à Dunkerque (seules deux divisions resteront en France) et l’encerclement en Belgique de la meilleure partie de l’armée française, nous laissaient en forte infériorité numérique face à 139 divisions allemandes en ligne et 20 en réserve. Mais contrairement à ce que prétend l’historiographie anglo-saxonne qui arrête pratiquement le déroulé des opérations le 14 juin, date de l’entrée des Allemands dans Paris, l’armée française s’est battue jusqu’au bout, et même au-delà comme on le verra. C’est donc tout le mérite de Gilles Ragache de nous le rappeler dans son dernier livre, paru à l’occasion des quatre-vingts ans de la bataille de France.

L’ouvrage, on s’en doute, fait la part belle aux opérations militaires qui sont décrites avec précision, mais d’autres aspects, moins souvent évoqués, méritent qu’on les mentionne ici. La résistance de l’armée contraste en effet souvent avec l’effondrement de l’arrière et la volonté des autorités civiles d’éviter les combats dans leur localité et le rembarquement précipité et souvent sans préavis des dernières troupes britanniques au risque de la rupture des maigres dispositifs de défense.

Dès le 10 juin, avec l’annonce du départ du gouvernement pour les châteaux de la Loire, l’exode des Parisiens s’amplifie. On rencontre notamment parmi les fuyards un Céline déserteur en route vers le sud-ouest. Le 14 juin, lors de l’entrée de l’armée allemande dans Paris, tous les diplomates étrangers ont quitté la capitale sauf l’ambassadeur des États-Unis, William Bullit. Les deux officiers français chargés de régler les détails de l’entrée des troupes allemandes dans Paris, déclarée ville ouverte, se voient contraints de signer la « capitulation » de la ville, alors même que celle-ci ne contient plus de troupes…

La chute de Paris a un effet désastreux à l’étranger et laisse pressentir la fin de la guerre. Le 17 juin, le président Roosevelt, par l’intermédiaire de l’ambassadeur de France à Washington, déclare « qu’il est convaincu qu’il n’y a pas d’autre solution qu’un armistice mettant honorablement fin à la guerre sur le territoire français, mais à la seule condition que la flotte ne soit pas livrée ».

Du 17 au 19 juin, des combats acharnés sont livrés pour la défense de Cherbourg, sous les ordres de l’amiral Abrial qui avait déjà défendu Dunkerque le mois précédent. Les Anglais rembarquent précipitamment, en gênant la défense du port et en abandonnant sans préavis leur secteur de défense. Le cuirassé Jean Bart s’évade du port de Lorient. Le navire britannique Lancastria, qui quitte Saint-Nazaire à la hâte avec toutes les troupes qui s’y trouvaient, est bombardé par les Allemands entraînant la mort de 2 000 soldats de Sa Majesté. Ce naufrage, dû à la précipitation (les troupes en question n’ont livré aucun combat de retardement), sera longtemps caché à l’opinion anglaise sur ordre du Cabinet de guerre.

Le général Griveaux, responsable de la région de Nantes, ne défend pas la ville, déclarée ville ouverte, mais, surtout, refuse de faire sauter les ponts, ce qui met en péril toute l’aile gauche française sur la Loire. L’auteur fustige à cet égard le « principe absurde des villes ouvertes » qui oblige à défendre certaines villes, comme Châteauroux ou Loches, de l’extérieur. Les autorités civiles françaises ont ainsi souvent tendance à considérer que la guerre est terminée et s’opposent au déplacement des troupes françaises.

Le 18 juin, le maréchal Pétain est nommé président du Conseil après la démission de Paul Reynaud. Il forme un nouveau gouvernement dont plus de la moitié des membres appartenaient déjà au précédent. Ce gouvernement comprend un grand nombre de ministres socialistes et radicaux-socialistes, dont deux anciens députés du Front populaire. Leur nomination avait été auparavant acceptée par Léon Blum, chef de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO).

On assiste à une belle résistance sur la Loire du 19 au 21 juin, alors que la demande d’armistice a été faite le 17 juin. Les élèves-officiers de Saumur s’y distinguent particulièrement ainsi que le rappelle éloquemment Gilles Ragache.

Le paquebot Massilia embarque pour le Maroc le 21 juin avec une grande partie de la classe politique. Les députés Jean Zay et Pierre Mendès France, bien que mobilisés, y prennent place. Paul Reynaud également, avec son épouse et sa maîtresse. Ragache nous raconte également les péripéties de l’évacuation du stock d’or de la Banque de France vers la Martinique et Dakar, malgré les convoitises anglaises, ainsi que du stock d’eau lourde.

Dans l’océan Indien, à l’annonce de l’armistice, « une forte tension monte avec la Royal Navy qui procède aux premières saisies et intercepte même des unités françaises ».

L’armistice est signé avec l’Allemagne le 22 juin, mais les combats se poursuivent avec ardeur jusqu’au 25, jour de l’entrée en vigueur de l’armistice franco-italien. Aux termes de l’armistice franco-allemand, en effet, le cessez-le-feu ne s’appliquera que lorsqu’une convention d’armistice aura aussi été signée avec l’Italie, et Mussolini prend son temps. « En bien des endroits, remarque Ragache, les combats se poursuivent avec une âpreté surprenante, car la retraite a joué un rôle de filtre sélectif au sein des unités. » En effet, « depuis la Loire, les hommes les moins déterminés ou les plus épuisés ont eu dix fois l’occasion de se rendre, et ceux qui ne l’ont pas fait ne veulent en aucun cas le faire. Cela explique la violence rageuse des derniers jours de la campagne de France, une réalité que l’historiographie conventionnelle ignore… ». Les affrontements se poursuivent ainsi sans répit sur la ligne Maginot, dans les Vosges, sur le front nord des Alpes, dans la vallée du Rhône, le Centre et le Poitou…

L’armistice avec l’Italie est signé le 24 juin à 19h35 et donc, comme convenu, les hostilités sont suspendues le lendemain 25 juin à 1h35 heure d’été allemande, tant avec l’armée allemande qu’avec l’armée italienne. Des milliers de soldats français, refusant la captivité, rejoignent, par petits groupes, la zone libre, à travers les lignes allemandes.

Dès le 25 juin, sous l’impulsion du général Frère, commandant de la VIIe armée, un mouvement massif de camouflage d’armes est mis en œuvre. Ces armes serviront bientôt dans la Résistance.

Le nombre de prisonniers français s’élève à 1,6 million, alors que 3,5 millions sont regroupés en zone libre ou en outre-mer. Dans le Périgord, toujours autour du général Frère, la VIIe armée compte encore 90 000 combattants qui échappent à la captivité.

Le 26 juin, l’Angleterre annonce le blocus économique de toutes les côtes françaises en métropole comme outre-mer.

Le 3 juillet, les Britanniques bombardent la flotte française à Mers el-Kébir, le 4, ils récidivent en torpillant sans motif l’aviso colonial Rigault Genouilly au large d’Alger puis, le 6 en revenant à Oran bombarder le Dunkerque pourtant déjà endommagé. Enfin, ils attaquent le Richelieu, réfugié dans la rade de Dakar le 8 juillet. « Ces agressions répétées [conclut Ragache] montrent que l’affaire de Mers el-Kébir doit bien peu à un malentendu avec l’amiral Gensoul, mais beaucoup à la volonté de Churchill de détruire ou de saisir la flotte française. » Roosevelt, nous rappelle l’auteur, « est embarrassé par l’affaire de Mers el-Kébir, mais il soutient quand même le point de vue anglais en déclarant à l’ambassadeur de France à Washington, Gaston Henry-Haye, qu’il “se refuse à la moindre critique à l’égard du gouvernement britannique” ».

Le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, avec mission de donner une nouvelle constitution à la France, intervient quelques jours seulement après l’attaque de Mers el-Kébir et donc dans une atmosphère de forte tension entre les deux anciens alliés. Dès le mois de juillet, les Anglais mettent en place le blocus alimentaire et économique contre les territoires d’outre-mer de l’Empire français qui avait été annoncé en juin. Le ressentiment français est fort, d’autant plus que s’y ajoute le sentiment d’avoir été lâché par un allié qui, au printemps 1940, n’avait encore mobilisé qu’un homme sur quarante-huit tandis que les Français en avaient mobilisé un sur huit, soit six fois plus.

Par son choix de se concentrer sur les derniers affrontements de la bataille de France, ainsi que par la clarté de son récit, le livre de Gilles Ragache mérite toute sa place dans l’historiographie des événements de 1940 qu’elle a contribué à renouveler par l’utilisation de sources nouvelles. ♦