Outre-mer - Afrique : association des pays du Commonwealth à la Communauté européenne - Rhodésie : dénouement de la crise avec la Zambie

Afrique : Association des pays du Commonwealth à la Communauté européenne

La visite du Premier ministre britannique Sir Alec Douglas Home en Afrique, la réunion de la « Communauté économique africaine » à Abidjan et le séjour effectué par le président Senghor à Bruxelles attirent l’attention sur les répercussions africaines de l’adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun : 1973 verra se dérouler une négociation générale sur l’association des pays du Commonwealth à la Communauté européenne élargie. Depuis 1972, les prises de position et les projets se succèdent montrant l’importance que revêt l’événement.

Le Commonwealth compte, en Afrique, deux groupes principaux de pays, tous dirigés par des gouvernements noirs.

À l’Est, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont réunis en une Communauté est-africaine (Kenoutan) dotée d’un embryon de parlement, d’un secrétariat général permanent, d’une banque de développement et de conseils se réunissant périodiquement pour coordonner les relations commerciales, les communications, les finances, la planification et la recherche. Cette union est souvent troublée par des dissensions internes ; la forte personnalité du président kenyan en maintient la cohésion vaille que vaille. La Zambie, détachée de l’ensemble rhodésien, contrainte à se rapprocher de la Tanzanie pour assurer ses liaisons extérieures, tend à rejoindre le Kenoutan.

À l’Ouest, la situation est plus confuse. Gambie, Sierra Leone, Ghana et Nigeria sont séparés par d’anciens territoires français et ne parviennent pas à se doter d’institutions communautaires capables de coordonner leurs activités. Certains paraissent même désireux de s’intégrer à des groupements régionaux animés par leurs voisins : la Gambie est proche du Sénégal, la Sierra Leone de la Guinée, le Ghana de la Côte d’Ivoire. Le Nigeria, au contraire, cherche à rassembler autour de son industrie naissante non seulement ses partenaires du Commonwealth mais aussi les pays francophones qui l’entourent.

En dehors des accords bilatéraux, la Communauté économique européenne (CEE) propose aux États africains deux types d’association : celui de la Convention de Yaoundé qui, depuis 1965, réunit déjà les anciens territoires belges, français, italiens et auquel a adhéré la République mauricienne en 1972 ; celui de la Convention d’Arusha, signée en 1969 avec le Kenoutan. La Convention de Yaoundé, par un soutien des cours mondiaux pour certains produits et l’instauration d’un régime de préférences réciproques sans restrictions quantitatives, réussit à accroître les échanges entre la CEE et les États associés ; elle prévoit également une aide du Fonds européen de développement (FED) : 730 millions de dollars durant la période 1963-1968 et un milliard de dollars de 1969 à 1974. La Convention d’Arusha est plus restrictive : elle institue le principe d’une zone de libre-échange entre les communautés européenne et est-africaine avec de nombreuses dérogations pour éviter de nuire aux États bénéficiaires de la Convention de Yaoundé ; elle ne prévoit aucune aide financière et technique.

Les Européens en général estiment que la future négociation devrait se limiter aux pays africains du Commonwealth. Ceux-ci, qu’ils soient ou non signataires de la Convention d’Arusha, sont désireux, pour la plupart, de bénéficier des dispositions plus généreuses du traité de Yaoundé. Les États francophones, la Somalie et la République mauricienne n’y sont pas opposés, à condition de conserver et même d’améliorer les avantages qui leur sont consentis ; ils souhaitent en particulier que l’effort du FED soit accentué en matière d’industrialisation.

Les oppositions viennent surtout de l’Algérie, de la Guinée et du Nigeria qui n’entendent pas se lier à l’Europe et qui craignent de se trouver isolés. Ces pays partent d’une position de principe ferme : la tâche essentielle des États africains est de poursuivre la décolonisation économique. Dans leur esprit, l’association à la CEE est une manœuvre « néo-colonialiste » pour diviser l’Afrique et maintenir la primauté des intérêts européens.

Selon eux, la Convention d’Arusha n’offre aucun avantage concret ; celle de Yaoundé a le défaut d’avoir été conçue en faveur des pays de la zone franc dont les structures trop rigides et l’esprit particulariste nuisent à l’unité africaine. Le Nigeria, plus précisément, leur reproche de fausser les lois naturelles des échanges et des regroupements régionaux. Son potentiel économique, l’avance dont bénéficie son développement industriel l’incitent à s’opposer, au nom du libéralisme, à tout engagement préférentiel avec des pays extérieurs au continent, l’aide étrangère devant affluer spontanément dans les États où elle pourra le mieux fructifier. Lagos voudrait que la négociation avec l’Europe soit l’occasion de supprimer ce qui peut survivre des influences « coloniales », de replacer ainsi l’évolution de l’Afrique sur des bases plus conformes à la nature géographique et économique du continent.

Le problème n’a pas été débattu lors de la conférence des ministres de la « Commission économique africaine », organisme qui, selon l’expression d’U Thant, Secrétaire général des Nations unies de 1961-1971, est « une fenêtre de l’ONU sur le continent africain », mais il a fait l’objet de nombreuses conversations de couloir. Il aura certainement été discuté au cours de la conférence des ministres africains du commerce et des finances, réunion prévue à Abidjan, en avril 1973, sous l’égide de l’Organisation de l’unité africaine (OUA).

Actuellement, les « fonctionnaires » de cette organisation sont plutôt favorables aux thèses nigérianes. Ils souhaitent que la négociation avec la CEE englobe tous les pays, même ceux qui, comme l’Éthiopie et le Liberia, n’ont pas été vraiment placés sous dépendance européenne. Ainsi, un accord avec l’Europe ne diviserait pas l’Afrique mais contribuerait à son union, à la condition que les dispositions prises soient identiques pour tout le continent ou peu différentes d’un groupe de pays à l’autre.

La diversité des intérêts nationaux les obligera sans doute à nuancer leur thèse. Les États, qui ont acquis une certaine avance en matière d’industrialisation ou qui bénéficient d’un potentiel humain et économique important, ne voudront pas s’aligner sur les pays moins bien pourvus. Quant à ceux-ci, ils voudront certainement éviter la concentration des investissements dans les régions les plus favorisées. L’adoption d’une politique commune avant le 1er août 1973, date de l’ouverture des négociations avec la CEE, s’annonce donc difficile.

Tout laisse ainsi prévoir que les relations de l’Europe et de l’Afrique vont traverser une passe délicate, non sans provoquer quelques remous au sein même de la CEE : certains pays européens ne désirent pas réellement continuer à fournir une assistance dans le seul dessein d’atténuer les injustices de la nature ; d’autres, en revanche, ont garanti aux pays africains déjà associés le maintien des avantages consentis par la Convention de Yaoundé. De part et d’autre, les débats seront passionnés ; leurs conclusions feront apparaître l’image future de l’Afrique.

Rhodésie : dénouement de la crise avec la Zambie

La Rhodésie appartient à un ensemble géographique dont les structures actuelles ont été modelées par la colonisation britannique, notamment pendant l’existence de la Fédération d’Afrique centrale (1953-1963), créée en partie pour contenir l’expansion vers le Nord-Est du nationalisme afrikaner.

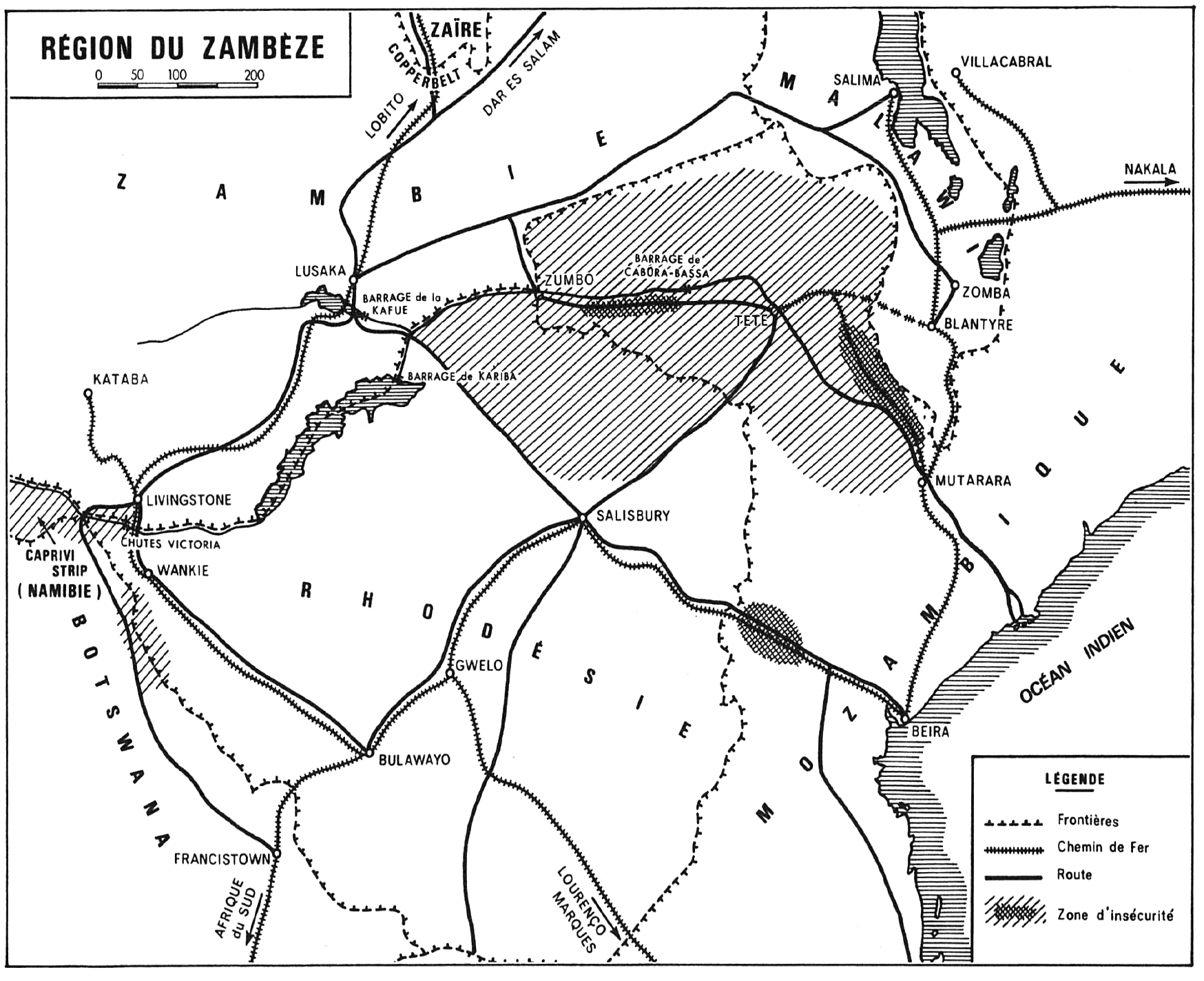

L’ensemble, disloqué par les indépendances nationales (1964), comprend deux États gouvernés par les Africains, le Malawi et la Zambie, et un pays demeuré sous la dépendance d’une minorité européenne, la Rhodésie. Cette dernière qui s’est séparée de la Grande-Bretagne en 1965, n’est reconnue par aucune puissance et est l’objet des sanctions de l’ONU depuis 1966. Des complémentarités économiques subsistent de l’époque coloniale entre la Zambie minière, la Rhodésie agricole et industrielle et le Malawi riche en main-d’œuvre. Les débouchés maritimes de ces trois pays sont assurés en majeure partie par le Mozambique : 50 % des exportations zambiennes et 70 % des importations transitent par les chemins de fer rhodésiens pour atteindre la mer à Beira.

Le centre de gravité de l’ensemble est constitué par le district mozambicain de Tete prolongé, en amont du Zambèze, par la frontière zambio-rhodésienne et le Caprivi Strip qui est administré par Pretoria. Cette hernie portugaise dans un ensemble anglophone désuni est appelée à jouer un rôle important dans la politique africaine : il s’y construit le barrage de Cabora Bassa dont une partie de la production hydroélectrique est destinée à l’Afrique du Sud ; la Zambie progressiste est considérée par les États de l’OUA comme une base avancée de la lutte pour la décolonisation ; le Malawi modéré ne peut s’opposer aux infiltrations des mouvements de libération : l’Afrique du Sud, enfin, parait estimer que la vallée du Zambéze constitue sa ligne de défense rapprochée.

En 1970, le district de Tete devient l’objectif principal du Front de libération du Mozambique (1). Les guérilleros s’infiltrent à travers le Malawi et la Zambie grâce aux apparentements ethniques des régions frontalières. Depuis 1971, leurs activités se développent au Sud du Zambèze ; elles atteignent même occasionnellement la voie ferrée Salisbury-Beira. Le pourrissement de ce secteur inquiète le gouvernement sud-africain qui critique ouvertement les méthodes portugaises de lutte anti-subversive.

L’Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU) et l’Union nationale africaine du Zimbabwe (ZANU), mouvements de libération de la Rhodésie, se sont manifestés pour la première fois en 1967 à la frontière de Zambie, avec, pour conséquence, l’octroi d’une assistance de la police sud-africaine à l’armée rhodésienne. Ils n’ont pu reprendre leurs exactions qu’à partir d’août 1972, sans doute parce que l’extension du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) au Sud du district de Tete rendait possible leur infiltration par la frontière du Mozambique. En janvier 1973, les troubles prennent une telle ampleur que tout le secteur compris entre les routes Salisbury-Lusaka et Salisbury-Tete est considéré comme zone d’insécurité. Des infiltrations sont également constatées au Nord de la frontière du Botswana : au Caprivi Strip, tout proche, les rebelles du mouvement nationaliste namibien se manifestent sporadiquement.

Salisbury prend des mesures de protection : rappel de réservistes, prolongation du service militaire, promulgation d’une législation ségrégationniste, introduction de la notion de responsabilité collective au plan juridique. Le gouvernement du Premier ministre rhodésien M. Ian Smith, en butte aux critiques de l’aile extrémiste de son parti, le Rhodesian Front, veut y ajouter une initiative plus spectaculaire : sans consulter ni le Portugal, ni l’Afrique du Sud, il décide, le 9 janvier, de fermer sa frontière au trafic zambien à l’exception des exportations de cuivre. Lusaka réplique en cessant tout transport à travers la Rhodésie, en déposant une plainte au Conseil de sécurité de l’ONU et en sollicitant l’aide internationale pour assurer le maintien de communications normales sans avoir à transiter par le territoire rhodésien.

Les pays africains se déclarent solidaires de la Zambie lors des réunions du Comité de libération (13 janvier 1973) et de la Conférence des ministres de l’OUA (9 février 1973) au cours desquelles une nouvelle stratégie pour le soutien aux mouvements de libération est définie. Le Secrétaire général de l’OUA se rend à Lusaka et à Livingstone où il prononce un discours violent. Zaïre, Libye, Ouganda, Tanzanie proposent leur aide économique ou militaire pour le cas où l’intervention de Salisbury prendrait un caractère plus agressif.

Les régimes blancs affectent de se désolidariser de la Rhodésie : le Portugal augmente le contingent de fret accordé à la Zambie sur la ligne de Benguela (Angola) et étudie l’évacuation des produits zambiens à travers le Malawi vers Beira et Nacala. L’Afrique du Sud ravitaille par voie aérienne les mines de Zambie. Prenant conscience de son isolement, M. lan Smith revient sur sa décision mais le président Kaunda ne veut pas rétablir les relations économiques entre les deux pays.

La plainte zambienne est discutée à l’ONU du 29 janvier au 2 février 1973. Les interventions africaines et soviétiques soulignent la responsabilité britannique : la faiblesse de Londres à l’égard de sa colonie ne permet pas de régler le problème essentiel qui est de permettre à la majorité africaine de participer à la gestion des affaires. Le Conseil de sécurité décide d’envoyer deux missions en Afrique, la première pour juger de la situation de la zone, la seconde pour évaluer les besoins de la Zambie.

Les conclusions de ces missions sont particulièrement favorables à Lusaka. Sur le plan politique, elles rejettent la responsabilité de la crise sur le refus rhodésien d’accorder aux Africains le droit à l’autodétermination ; elles constatent que la tension est accentuée par les préparatifs militaires qui menacent la Zambie le long du Zambèze et par le déploiement des forces sud-africaines dans ce secteur.

Sur le plan économique, les experts proposent d’écouler le trafic zambien sur Dar-es-Salam par voie routière, sur Lobito par le chemin de fer de Benguela, sur Nacala et Beira par la route Lusaka-Salima et les chemins de fer du Malawi. De cette manière, sur un trafic mensuel indispensable de 120 000 tonnes à l’import et de 70 000 tonnes à l’export, la totalité des exportations et 85 % des importations seront acheminées : les quelque 15 000 tonnes d’importations restantes pourront être transportées provisoirement par voie aérienne. La Zambie sera ainsi moins dépendante du bon vouloir rhodésien ; il restera à la libérer dans le domaine énergétique par l’exploitation de nouveaux gisements houillers en Zambie même et au Malawi, par la construction d’une cokerie et par l’installation d’une usine hydroélectrique sur la partie zambienne du barrage de Kariba. Ces divers travaux demanderont du temps mais il est peu probable que Salisbury supprime ses fournitures de charbon, de coke et d’électricité, étant donné les intérêts que l’Afrique du Sud possède dans les mines du Copperbelt, principales utilisatrices de l’énergie rhodésienne.

Une telle transformation de l’économie zambienne représentera une charge supplémentaire pour Lusaka. Les experts l’ont chiffrée en ce qui concerne les transports et ont suggéré que l’aide internationale soit étendue à d’autres domaines. Les dépenses supplémentaires en camions, matériels de traction, wagons et équipements portuaires se monteront initialement à 124 millions de dollars, l’augmentation du prix des transports à environ 55 M$ par an : dans l’immédiat, l’acheminement par voie aérienne d’une partie des importations coûtera 6,5 M$ par mois. Il faudra aider aussi la Zambie à éviter une hausse excessive des prix et à couvrir le doublement de ses dépenses en devises étrangères.

Le 15 mars 1973, le Conseil de sécurité entérine les deux rapports. Les modalités de l’assistance financière de l’ONU restent à préciser : une partie pourrait provenir d’une contribution volontaire des États-membres, le reste serait couvert par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), le Commonwealth et les États-Unis. Avant le vote du Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne a déjà consenti à la Zambie un prêt de 12 M de francs pour l’aider à reconvertir ses transports extérieurs.

Le dénouement de la crise zambio-rhodésienne n’est donc pas favorable à M. Ian Smith : la Rhodésie risque de perdre notamment un débouché important pour ses cultures céréalières et sa production industrielle. Celle-ci, qui emploie 14 % des travailleurs africains et 18 % de la main-d’œuvre européenne, pourrait alors traverser une crise grave. Ces nouvelles difficultés inciteront sans doute Salisbury à se rapprocher de Londres ; il lui faudra, dans ce cas, atténuer sa politique ségrégationniste. Des réformes constitutionnelles, qui devront être modérées pour être acceptées par l’opinion rhodésienne et tolérées par l’Afrique du Sud, suffiront-elles à calmer l’impatience des Africains ? Les débats au Conseil de sécurité ont déjà fait apparaître le désaccord existant, dans ce domaine, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne d’une part, les États africains d’autre part : les premiers soucieux de promouvoir une évolution lente, les seconds favorables à une application immédiate de la régie majoritaire. La Chine et l’URSS se sont montrés relativement conciliants. De l’attitude à venir de ces deux pays envers les mouvements nationalistes et du soutien qu’ils apporteront l’un et l’autre aux efforts du Comité de Libération de l’OUA pour unifier et coordonner les activités rebelles, dépendent en grande partie le sort de la Rhodésie et l’équilibre précaire de l’Afrique australe. ♦

(1) Voir la chronique d’outre-mer de la RDN d’avril 1973 (https://www.defnat.com/).

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)