Outre-mer - L'Afrique australe devant l'évolution des territoires portugais

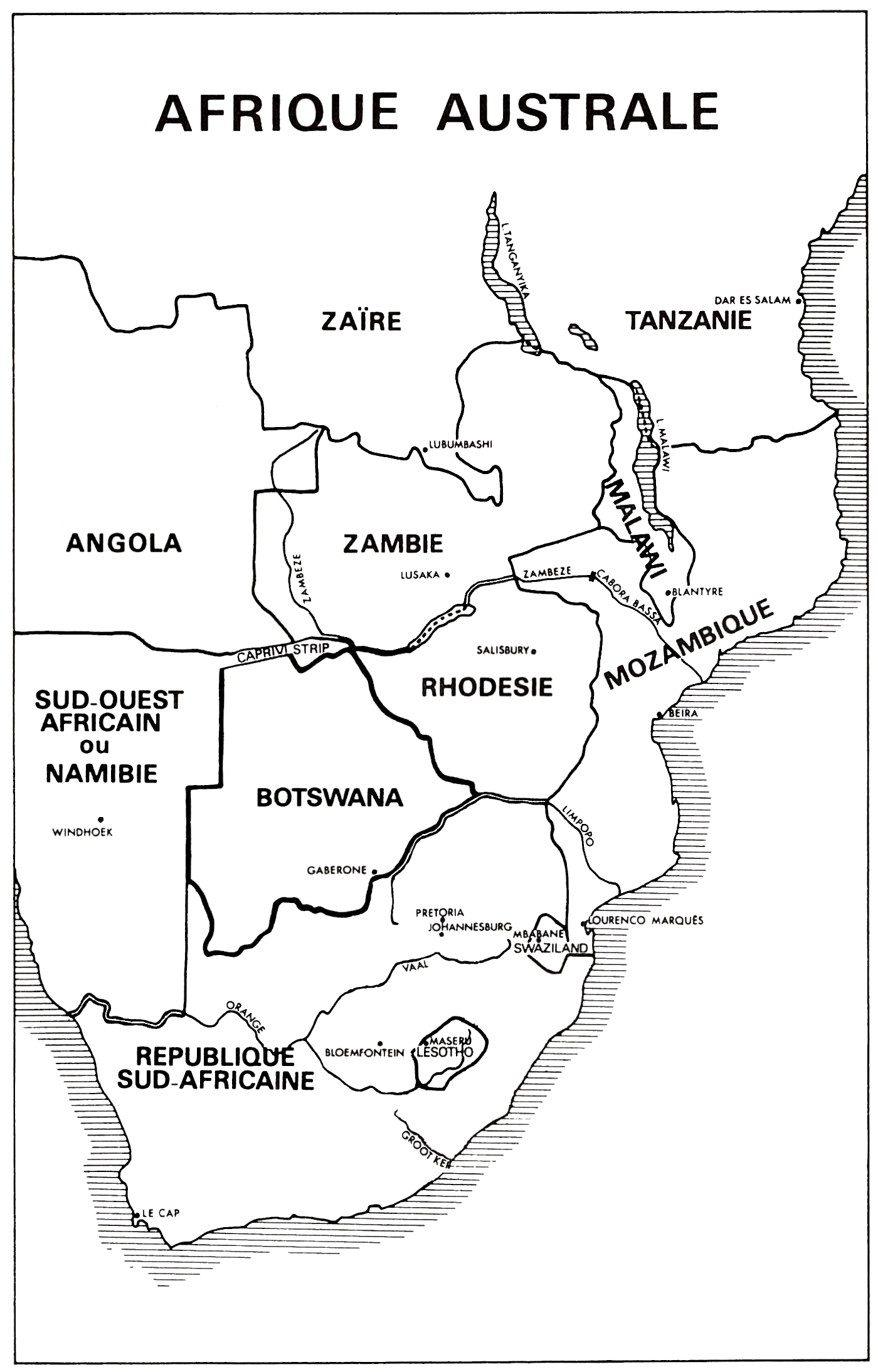

Dans la partie méridionale du continent africain, plusieurs territoires plus ou moins interdépendants constituent ce que nous pouvons appeler l’Afrique australe. Celle-ci se subdivise en trois zones. L’Afrique orientale du Capricorne, avec des pays tournés vers l’océan Indien ; ces pays ont formé, à l’époque coloniale, un ensemble économique dont les structures n’ont pas disparu : ce sont la Zambie, le Malawi, la Rhodésie et le Mozambique. L’Afrique occidentale du Capricorne, en bordure de l’océan Atlantique ; ses composantes ont été rapprochées, depuis quelques années, par les remous de la décolonisation : il s’agit de l’Angola et de la Namibie (1). Enfin, la République d’Afrique du Sud qui a des regards sur les deux océans ; elle joue un rôle à l’est comme à l’ouest, constitue à elle seule la clé de voûte de l’ensemble et englobe trois dépendances économiques, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland. Plus au nord, une partie du Zaïre, le Katanga, se rattache également aux deux premières zones, ses communications extérieures en dépendant pour une large part.

La première zone compte deux pays africains indépendants (Zambie et Malawi). La Rhodésie est dirigée par un gouvernement sécessionniste blanc, mais est toujours considérée par l’ONU comme une colonie britannique. Le Mozambique reste une possession portugaise jusqu’à juin 1975 ; elle aura alors un gouvernement indépendant qui sera vraisemblablement dominé par le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), ou tout au moins, dirigé par des Africains.

Dans la seconde zone, l’Angola demeure une possession portugaise : il accédera à l’indépendance dans un avenir plus ou moins proche sans que l’on puisse dire sous quelle forme ni de quelle façon. La Namibie, ou Sud-Ouest africain, a une position juridique plus ambiguë : partie du territoire sud-africain et administrée comme tel par Pretoria, elle est considérée comme pays sous tutelle par l’ONU, qui ne reconnaît pas la légitimité de son administration actuelle.

Indépendante depuis 1961, reconnue par l’ONU, l’Afrique du Sud ne bénéficie pas d’une bonne réputation internationale en raison de sa politique de « développement séparé » (l’apartheid). Celle-ci conduit pratiquement, pour l’instant, à exclure la majorité africaine du pouvoir fédéral. Les trois États qu’elle englobe bénéficient de l’indépendance politique mais sont étroitement liés à elle sur le plan économique.

Les États de l’Afrique australe à direction africaine sont tous membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). L’organisation appuie et entretient, par ailleurs, certains mouvements de libération des territoires portugais, de Rhodésie et d’Afrique du Sud. Par l’intermédiaire du Comité de décolonisation dont les agents permanents siègent en Tanzanie et qui dispose d’un sous-comité en Zambie, elle favorise le développement des activités subversives mais ne semble pas encore avoir fait admettre par l’URSS, la Chine et les autres pays qui fournissent des armes aux rebelles, le principe d’assurer elle-même la répartition de ces matériels ; par conséquent, elle n’est toujours pas en mesure de mener quand, où et comme elle l’entend, la politique de décolonisation. Son rôle n’en est pas moins important : c’est autant par l’efficacité de sa stratégie que par la qualité de l’armement fourni par les pays socialistes d’Europe et d’Asie que le Portugal a été acculé à réviser sa politique africaine.

Dans tous les pays de l’Afrique australe, Pretoria est présent d’une manière ou d’une autre : représentation officielle au Malawi, en Rhodésie, en Angola et au Mozambique ; liaisons économiques avec la Zambie. Mais, bien que l’Afrique du Sud s’intéresse vivement au reste du continent, elle ne peut y envoyer ses observateurs : en dehors de liaisons officielles, occasionnelles ou commerciales avec quelques pays africains, elle ne peut y exercer une action diplomatique directe. Elle a donc intérêt à maintenir et à développer l’influence qu’elle exerce sur ses voisins immédiats dans l’espoir que, par leur intermédiaire, elle sera capable un jour de mettre sur pied une politique africaine.

À l’heure où se prépare la décolonisation des territoires portugais, il paraît intéressant d’étudier les relations interétatiques de l’Afrique australe et de voir dans quelle mesure l’indépendance du Mozambique et celle de l’Angola pourraient affecter la sécurité de l’Afrique du Sud.

L’Afrique orientale du Capricorne comprend, nous l’avons vu, trois anciennes colonies britanniques et le Mozambique qui, en bordure de l’océan Indien, assure leur débouché vers la mer. La structure des voies de communication conditionne donc, en grande partie, les relations entre ces États : d’un côté, la Rhodésie, le Malawi et, à un moindre degré, la Zambie, sont tributaires du Mozambique pour leur commerce extérieur ; mais de l’autre, on évalue à 50 % la part prise par les transports internationaux dans les ressources propres du Mozambique. C’est donc pour des motifs aussi économiques que politiques que le gouvernement portugais n’a jamais cherché à priver la Zambie de son accès à la mer bien que ce pays abritât les commandos du FRELIMO. Il est important de le souligner. En 1972, lorsque la Rhodésie a fermé ses frontières au trafic zambien, Lisbonne ne s’est pas solidarisé avec un gouvernement qui, pourtant, menait le même combat que le sien contre les rebelles.

D’autres liens économiques augmentent la dépendance de la Zambie noire à l’égard de la Rhodésie blanche : 75 % de l’électricité utilisée dans les mines zambiennes provient de l’usine hydroélectrique de Kariba en Rhodésie ; la totalité du coke nécessaire au traitement du cuivre, principale production zambienne, provient des mines rhodésiennes. Lusaka ne peut donc se désenclaver utilement qu’en développant ses ressources propres et qu’en s’adressant à la Tanzanie pour diversifier ses liaisons extérieures : un oléoduc la relie déjà à Dar-es-Salam, port qu’elle peut atteindre par une route définitive construite avec l’aide américaine. Cette voie sera doublée par une ligne ferroviaire à l’achèvement du Tanzam que les Chinois s’emploient à terminer fin 1974, soit avec une année d’avance. Lorsque le Mozambique parviendra à l’indépendance, l’économie zambienne sera donc beaucoup moins dépendante de la Rhodésie. Autre point important à souligner.

Dans cet ensemble d’États, le Malawi joue un rôle particulier : celui d’être le principal fournisseur de main-d’œuvre des mines et entreprises rhodésiennes ou sud-africaines et d’être astreint à cette fonction par de fortes concentrations de populations dans la partie méridionale du pays (300 habitants au km2) où les plantations étrangères sont encore importantes. Le gouvernement noir du Dr Banda n’a donc pas une liberté totale de manœuvre à l’égard de l’Afrique australe blanche. Il s’est trouvé souvent dans une situation inconfortable en raison de sa position géographique qui en fait la voie d’accès la plus facile de Tanzanie vers la Rhodésie et le Mozambique. Brouillé avec Dar-es-Salam, qui a donné refuge à ses opposants, en difficulté parfois avec la Zambie qui, pourtant, ne peut que le ménager, le Dr Banda s’est vu accuser à plusieurs reprises par les Portugais du Mozambique d’héberger les commandos du FRELIMO. Les différends locaux furent toujours réglés par Lisbonne à l’avantage du Malawi et il fallut attendre le nouveau régime portugais pour qu’il y eût rupture des relations luso-malawites : cette fois, le Dr Banda était accusé de donner refuge à des mercenaires blancs qui, recrutés par M. Jorge Jardim, auraient pu perturber, par des actions violentes, les difficiles négociations menées avec le FRELIMO et favoriser la sécession des colons.

Depuis qu’elle s’est séparée de la Grande-Bretagne par une décision unilatérale de M. Ian Smith, la Rhodésie est l’objet des sanctions de l’ONU, sanctions peu efficaces mais qui ont eu pour effet de la rendre plus dépendante économiquement de l’Afrique du Sud. Depuis lors, elle doit aussi contenir des raids terroristes qui, sporadiques au début, sont devenus permanents sur la partie nord-est du pays, alors que le FRELIMO s’installait au Mozambique, dans le massif de Gorongosa, et qu’il atteignait la voie ferrée Salisbury-Beira. Cette action subversive est le fait de deux mouvements de libération, le Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) et le ZANU (Zimbabwe African National Union) dont le second est une dissidence du premier. Le ZAPU, qui serait de tendance soviétique, est dirigé par M. Jason Moyo ; le ZANU, que l’on dit soutenu par la Chine, a comme chef le Révérend Sithole, pasteur de formation américaine, actuellement interné en Rhodésie. L’OUA a subordonné à leur unification l’aide qu’elle peut accorder aux deux mouvements rhodésiens. Malgré plusieurs tentatives, il ne semble pas que le FROLIZI, front formé en 1971 pour les coiffer et le Joint Military Command, son émanation opérationnelle, aient pu créer une unité profonde : le ZAPU opérerait dans la région nord-ouest de la Rhodésie à partir de la Zambie : le ZANU, en collaboration avec le FRELIMO, dans la région nord-est à partir du Mozambique. Ce dernier a réussi à s’implanter assez solidement dans son secteur opérationnel, au point que les chefs traditionnels, s’ils ne sont pas soutenus par l’administration blanche, ne s’opposent plus aux activités rebelles. Bien que Salisbury n’ait jamais voulu le reconnaître, les infiltrations se font par la frontière du Mozambique beaucoup plus facilement qu’à travers le Zambèze. La situation apparaît comme préoccupante au gouvernement rhodésien qui ne peut à la fois administrer directement le pays et assurer sa protection. Les forces de sécurité rhodésiennes comptent 5 000 policiers, 6 200 miliciens et une armée de 3 400 hommes recrutés par conscription. Elles sont composées à 85 % de Blancs. Les réserves se montent à 30 000 hommes dans les milices et 14 000 dans l’armée ; elles ont été en partie rappelées devant l’aggravation de la situation. Pour ses liaisons extérieures, la Rhodésie dépend du Mozambique mais, en cas de nécessité, elle pourrait emprunter les chemins de fer sud-africains. En revanche, son industrie est largement tributaire du marché des pays africains qui l’entourent : en particulier, elle exporte annuellement, à travers la Zambie, pour plus de 125 millions de FF de marchandises au Zaïre, et le transit à travers son territoire des exportations zambiennes rapporte 7 M FF par mois à ses chemins de fer. Pour toutes ces raisons, la Rhodésie, qui compte 240 000 Blancs pour 5 M de Noirs, est donc très vulnérable.

L’Afrique du Sud a toujours considéré l’Afrique orientale du Capricorne comme constituant un glacis protecteur. Ses frontières nord-est, chevauchées par les ethnies, sont perméables ; dans cette région se trouvent situées les principales exploitations minières ainsi que Pretoria et Johannesburg, ses capitales administrative et économique. Elle estimait jusqu’ici que la ligne du Zambèze était sa sûreté lointaine et que celle de la Save représentait sa sûreté rapprochée. Au nord du Zambèze, Pretoria, cherchant à constituer une zone d’États africains neutres, remporta un succès avec le Malawi et un échec relatif avec la Zambie qui, sans se désolidariser des tendances décolonisatrices du reste du continent, n’agit elle-même qu’avec mesure. Lorsque la rébellion atteignit le sud du Zambèze, en Rhodésie et au Mozambique, le gouvernement sud-africain s’employa à renforcer la défense rhodésienne. Malgré cet intérêt stratégique, l’Afrique du Sud n’a pas encore pu créer des liens économiques très solides avec l’ensemble de la zone (2). Ses échanges commerciaux avec l’Afrique orientale du Capricorne ne jouent donc pas un rôle déterminant dans la politique économique sud-africaine. En revanche, si l’industrie sud-africaine veut poursuivre son développement à un rythme accéléré (taux de croissance moyen 5,8 % de 1960 à 1970), elle aura besoin, pendant au moins une décennie, non seulement de l’énergie hydroélectrique fournie par le barrage de Cahora Bassa (Mozambique) dont elle sera le principal client, mais aussi de la main-d’œuvre provenant du Mozambique et du Malawi : 150 000 pour le premier et 300 000 pour le second. La perte de Lourenço Marqués comme débouché maritime ne serait pas sans remède mais causerait d’importantes perturbations dans les transports d’Afrique du Sud qui, dans cette hypothèse, aurait déjà à absorber le trafic extérieur de la Rhodésie.

L’Afrique occidentale du Capricorne comprend la Namibie et l’Angola. La première est une ancienne colonie allemande dont le principal port, Walwis Bay, appartenait à la Grande-Bretagne. Cette enclave britannique fut intégrée à l’Afrique du Sud en 1884. Depuis 1915, celle-ci administra également le reste du territoire. Son autorité s’y est exercée, selon les époques, sous des formes diverses. Actuellement, Pretoria applique la législation du « développement séparé » (apartheid). La communauté blanche (113 000 personnes) est intégrée à la République d’Afrique du Sud avec une représentation au Parlement sud-africain. Les populations noires (600 000) sont dotées de deux statuts particuliers : dans les régions à prédominance blanche, elles sont constituées en « foyers nationaux » administrés par Windhoek, chef-lieu de la Namibie, où résident un Conseil exécutif et une Assemblée législative blanche ; ailleurs, elles sont regroupées, par ethnies, en « unités nationales » disposant de Conseils exécutif et législatif. L’économie est fondée sur des activités agricoles et minières. En dehors des « unités nationales », les colons, souvent d’origine allemande, se livrent à l’élevage sur les meilleures terres ; des sociétés internationales possèdent les mines et les exploitent avec des travailleurs noirs recrutés, en général, dans l’ethnie Ovambo, la plus nombreuse et d’ailleurs la plus turbulente. Des « unités nationales » sont constituées ou en projet à la frontière nord du pays : Kaokoland, en bordure du fleuve Kunene, Ovamboland plus à l’est, puis Okovangoland [NDLR 2024 : le Kavangoland], entre la rivière du même nom et la rivière Kwando et Est-Caprivi entre la rivière Kwando et le Zambèze. Deux autres sont en voie de constitution plus au sud : le Damaraland, en bordure de l’océan au nord de Walvis Bay ; le Hereroland, adossé au Botswana au nord du tropique du Capricorne. Dans ces territoires n’existe qu’une économie de subsistance que les autorités sud-africaines s’emploient à améliorer, notamment grâce au projet luso-sud-africain d’aménagement du cours de la rivière Cunene qui forme la frontière de l’Angola et de la Namibie. Cette entreprise est le seul lien entre ces deux territoires dont le premier n’est relié au second que par une route côtière peu utilisée. Le principal mouvement nationaliste est la SWAPO (South West African People’s Organisation), créée dans l’ethnie Ovambo en 1952 et devenue multiraciale en 1960. Contraints à l’exil, ses dirigeants, installés à Dar-es-Salam, entretiennent quelques activités subversives à la frontière de Zambie, dans le Caprivi Strip, mais leurs commandos ne s’éloignent guère de cette zone. Ils obligent néanmoins les autorités de Pretoria à y maintenir un dispositif de sécurité d’environ 3 000 hommes.

Contrairement au Mozambique, l’Angola a une personnalité économique déjà bien affirmée. Sans être dépendant de ses voisins, il leur est fort utile puisque le chemin de fer de Benguela et le port de Lobito assurent une partie des trafics extérieurs de la Zambie et du Zàire, mais le revenu qu’il en tire ne représente qu’une part peu importante des ressources nationales. Cette particularité a desservi la rébellion : les États voisins ont toujours dû contenir les activités de subversion dans des limites telles que les autorités portugaises n’y pussent trouver le prétexte de leur fermer la frontière. De plus, les prétentions qu’ils avaient sur une partie du territoire angolais ont eu pour conséquence d’accentuer les rivalités entre les différents mouvements de libération : le FNLA de M. Roberto est soutenu par le Zaïre, le MPLA de M. Neto reçoit l’aide de la Zambie et du Congo ; l’UNITA de M. Savimbi est plus isolé, bien que ses bases arrière soient situées en territoire zambien, Brazzaville et Kinshasa revendiquent l’un et l’autre le Cabinda, district qui, séparé de l’Angola, se trouve enclavé dans leurs territoires respectifs et fournit huit millions de tonnes de pétrole sur les neuf que produit l’Angola.

L’Afrique du Sud est isolée de l’Afrique occidentale du Capricorne par le désert de Kalahari. Sa province du Cap, limitrophe de la Namibie, ne contient aucun bantoustan et ceux de Namibie sont placés dans la partie septentrionale de ce pays, c’est-à-dire à proximité des frontières angolaise et zambienne. Toutefois, l’Afrique du Sud est reliée par voie ferrée à Windhoek et au réseau namibien ; des sociétés exploitent les mines d’étain, de cuivre, de plomb, d’uranium, de zinc et de diamants du Sud-Ouest africain. De même, elle a accru ses relations commerciales avec l’Angola dont elle est devenue, après le Portugal, le principal fournisseur. Sa présence en Namibie est le principal reproche que lui adresse l’ONU. Celle-ci réclame le retrait immédiat de son administration afin de créer un nouvel État indépendant qui serait dirigé par la majorité noire, alors que Pretoria se borne à constituer des « unités nationales » destinées à maintenir la personnalité des tribus qui bénéficieront, chacune, au moment opportun, d’un gouvernement autonome.

Bien qu’ils aient moins de valeur stratégique, pour l’Afrique du Sud, que les pays constituant l’Afrique orientale du Capricorne, l’Angola et la Namibie représentent pour elle un potentiel économique non négligeable et une source de difficultés politiques.

L’évolution des territoires portugais, que le changement de régime survenu à Lisbonne a déclenchée, risque de perturber l’équilibre de l’Afrique australe et de priver l’Afrique du Sud, à direction blanche, de son glacis protecteur. Au Mozambique, les négociations du nouveau gouvernement avec le FRELIMO ont abouti à l’installation, à Lourenço Marqués, d’une équipe qui, sous le contrôle du Haut-Commissaire portugais, le contre-amiral Victor Crespo, est chargée de la gestion des affaires publiques. Cette équipe comprend un Premier ministre africain, M. Joachim Chissano, 10 ministres désignés par le FRELIMO et détenant les portefeuilles de l’administration intérieure, de l’information, de la justice, de la coordination économique, du travail et de l’enseignement (3), ainsi que trois ministres européens chargés des départements de la santé, des travaux publics et des communications. La sécurité est assurée conjointement par l’armée portugaise et les unités du FRELIMO. Il s’agit d’un gouvernement provisoire destiné à permettre aux dirigeants de ce mouvement de prendre conscience de la complexité des problèmes gouvernementaux et des réalités économiques. L’indépendance ne sera proclamée qu’en juin 1975. En Angola, tous les mouvements de libération ont accepté de cesser leurs activités subversives. L’UNITA paraît vouloir collaborer avec les partis blancs : le FNLA et le MPLA n’ont pas encore réalisé un front commun pour engager les négociations avec le gouvernement portugais. Toutes les solutions sont encore possibles, depuis la sécession des colons jusqu’à la formation d’un pouvoir multiracial comprenant les représentants de toutes les parties intéressées, en passant par le statu quo que pourrait rendre possible un nouveau déploiement des unités portugaises, après leur renforcement par les troupes qui évacueront la Guinée-Bissau et le Mozambique, conformément aux accords passés respectivement avec le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et le FRELIMO.

Le gouvernement de M. Vorster, consolidé par son succès électoral du début de l’année, a, pour l’instant, une autorité assez grande sur l’opinion pour attendre et observer sans agir à la hâte, d’autant plus que sa situation économique lui laisse une entière liberté de décision. La frontière la plus vulnérable est celle du nord-est, où se trouvent installés de nombreux bantoustans, dans des tribus apparentées à celles du Mozambique et de Rhodésie. Cette frontière serait donc particulièrement perméable si des pouvoirs hostiles s’installaient à Salisbury et à Lourenço Marqués. Il semble que Pretoria espère que les réalités économiques transformeront peu à peu la mentalité du FRELIMO et qu’elles permettront de construire une coexistence pacifique dont le développement pourrait être favorisé par l’accélération de l’émancipation des bantoustans. Il apparaît également que M. Vorster aimerait que le régime de M. Ian Smith, difficile à protéger, évolue vers une démocratie multiraciale. Il se constituerait ainsi, autour de l’Afrique du Sud, un nouveau glacis protecteur, formé cette fois d’États africains rendus modérés par les nécessités économiques. Pretoria, grâce à eux, pourrait plus facilement s’ouvrir vers le reste du continent et concevoir enfin une politique africaine à sa mesure. Ces perspectives impliquent, bien entendu, une évolution de la Namibie plus conforme aux vœux de l’ONU et de l’OUA ; les récentes déclarations de M. Vorster, bien que prudentes, permettent de l’envisager.

Le « développement séparé » qui, à bien des égards, est irritant, présente néanmoins l’avantage de n’être pas figé et d’offrir à l’opinion africaine des perspectives intéressantes. Pretoria cherche à découvrir dans l’attitude des dirigeants du FRELIMO, devenus responsables des affaires d’un État, si le réalisme l’emportera sur l’idéologie. Du résultat de ses observations, dépendra sa ligne de conduite, à moins que la communauté blanche d’Afrique du Sud, craignant pour sa sécurité, le contraigne à plus d’intransigeance. ♦

(1) Jadis connue sous le nom de Sud-Ouest africain (capitale : Windhoek).

(2) Bien qu’elle soit le 2e fournisseur et le 3e client du Mozambique, avec 13 % des importations et 10 % des exportations : le 2e fournisseur et le 3e client de la Rhodésie, avec 26 % des importations et 9 % des exportations : le 3e client et le 5e fournisseur du Malawi, avec 12 % des exportations et 4 % des importations : le 4e client et le 3e fournisseur de la Zambie, avec 1 % des exportations et 18 % des importations.

(3) Le ministre de la Justice, M. Rui Balthazar dos Santos, est un Européen sympathisant du FRELIMO.