Méditerranée et problèmes de défense (octobre 1972)

Depuis plusieurs mois, la Méditerranée revient à l’ordre du jour. Sans doute l’éternel conflit israélo-arabe, la perpétuation du différend gréco-turc à propos de Chypre, la lourde mais persistante querelle entre l’Espagne et la Grande-Bretagne au sujet de Gibraltar, le contentieux hispano-marocain des présides suffisent-ils à maintenir cette partie du globe au premier plan de l’actualité internationale. Mais, ces derniers temps, on décèle quelque chose de plus que ces constantes habituelles de l’effervescence méditerranéenne.

L’âpre marchandage dont Malte a été l’objet au printemps dernier, les récentes péripéties de la crise chypriote, l’évolution des rapports entre Mgr Makarios et le général Grivas, la visite à Belgrade de M. Brejnev, celle de M. Podgorny à Ankara, le renforcement de l’infrastructure américaine au Pirée et les réactions qu’il a engendrées dans les pays du pacte de Varsovie, plus récemment le refroidissement des relations soviéto-égyptiennes et la décision du président Sadate de renvoyer dans leur pays les conseillers militaires soviétiques, de même que l’union conclue aussitôt après entre l’Égypte et la Libye du colonel Kadhafi, constituent autant de symptômes clairs d’un regain dans le perpétuel bouillonnement de la zone méditerranéenne.

D’autres indices, plus diffus, s’y ajoutent ; tels sont le projet de réunir une conférence des États de la Méditerranée, l’idée très en faveur dans les pays du Maghreb et en Libye de faire de cette mer un « lac de paix » libéré de toute emprise de pays non riverains, les campagnes de presse de part et d’autre sur le thème de la sécurité, l’émotion suscitée dans l’ensemble du secteur et même jusqu’en Iran par les préparatifs de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la crainte affichée par certaines nations de la côte méridionale de voir la dite conférence entraîner dans l’équilibre de l’ancien continent des détériorations défavorables à leurs intérêts et notamment un déplacement vers le sud du siège des affrontements traditionnellement supposé en Europe centrale, enfin les risques, ouvertement dénoncés par les riverains non alignés (Espagnols, Yougoslaves, Albanais), d’une escalade militaire dans le bassin.

Toute cette recrudescence d’intérêt pour une zone stratégique qui forme l’articulation des trois continents européen, africain et asiatique, justifie une « photographie » de la région à la fois du point de vue politique et du point de vue militaire.

* * *

Le monde méditerranéen se divise en deux parties distinctes une rive Nord et une rive Sud, possédant en commun l’usage d’une artère commerciale unique en son genre, doublée (au moins tant que le canal de Suez resta ouvert) d’une route militaire qui fut capitale dans l’expansion européenne en Afrique et en Asie, la jouissance d’un climat propice à l’épanouissement humain, donc de très vieux peuplements, berceaux ou vecteurs de civilisations brillantes, intrinsèques (phénicienne, hébraïque, grecque, romaine, crétoise, punique, etc.) ou mixtes (gréco-romaine, gallo-romaine, arabo-berbère, hispano-mauresque), générateurs d’échanges culturels, de doctrines philosophiques et de dogmes religieux qui marquèrent profondément l’humanité. Sur cette toile de fond d’harmonie générale, se détachent vite des particularités, voire des divergences.

Chaque rivage a ses propres problèmes. Au Nord, l’assiette des États est mieux assurée ; mais, hormis ce caractère politique commun et tout a contrario, nul autre facteur d’unité ne peut être discerné entre les riverains. Niveaux de vie et situations intérieures sont très disparates.

La France est le seul pays dont le « standing » puisse se comparer, sans toujours les égaler, à ceux des autres pays d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale (dont elle fait également partie). La grave crise de mai 1968 a cependant montré qu’en dépit d’apparences flatteuses, elle n’était pas à l’abri de toute perturbation grave.

En Italie, l’instabilité gouvernementale, corollaire d’institutions qui permettent aux luttes partisanes de paralyser le pouvoir exécutif, aggrave la crise économique.

En Espagne et en Grèce, au contraire, des régimes autoritaires jouissent, le premier depuis six lustres, le second depuis cinq ans, d’une permanence certaine. Les niveaux de vie moyens restent pourtant bas. Dans l’échelle européenne, seul apparaît encore moins enviable le sort de la Turquie, dont le développement continuera longtemps à souffrir de l’insuffisance des ressources nationales et du fardeau de la dette extérieure. Certes, sous l’effet bénéfique des rentrées de devises dues aux recettes du tourisme et au rapatriement des économies des travailleurs turcs à l’étranger, un redressement économique s’amorce mais il restera limité.

La Yougoslavie, institutions et structures sociales comprises, repose essentiellement sur la personne du maréchal Tito. En dépit de l’optimisme des affirmations officielles, que sera la Yougoslavie après Tito ? Assistera-t-on à des remises en cause ? D’aucuns se sont posé la question. Dès à présent, en tout cas, des mécontentements se font entendre, à l’origine desquels les récentes difficultés économiques rejoignent les vieilles querelles locales. Sur ce point, le contraste va croissant entre les provinces du Nord-Ouest, plus prospères, donc plus ouvertes au libéralisme, et le reste du pays, plus pauvre, plus redevable au titisme, partant plus attaché à ses principes communautaires.

Quant à l’Albanie, à l’exception de relations privilégiées avec la très lointaine République populaire de Chine, elle vit plutôt en vase clos, jalouse de son indépendance et de sa sécurité.

Sur le versant balkanique, de nouvelles convulsions de type hongrois ou tchécoslovaque ne sont pas à exclure. Quelle que soit l’accalmie actuelle de cette région, rien n’interdit d’imaginer que les États socialistes méridionaux alliés de l’URSS puissent un jour renouveler leurs signes d’impatience à l’égard de la tutelle dont ils sont l’objet. La résistance de l’intelligentsia tchèque et l’expectative distante des Roumains le donnent en tout cas à penser. De nouvelles manifestations d’humeur de ces peuples n’engendreront-elles pas de nouvelles répressions de la part d’une puissance particulièrement sourcilleuse quant à son hégémonie sur les pays remparts du marxisme-léninisme ?

Au Sud, tous les peuples ont, durant dix siècles, vécu sous la loi de l’Islam. Englobant ses conquêtes en une même « Ijma el Umma », le Coran, par sa conception religieuse du droit international, avait réussi à estomper les particularismes locaux. Cependant, à la faveur de la période de domination européenne, ces diversités ont reparu. Un demi-siècle, un siècle ou un siècle et demi d’hégémonie étrangère ont atténué les apparences unificatrices du Dar-el-Islam, ravivé les « çoff » et les « lef », exacerbé en application du principe intéressé du divide ut imperes les caractères propres et la résistance des minorités locales, ethniques (berbère, druze, etc.) et religieuses (Églises chrétiennes d’Orient) ; au point qu’au lendemain de la décolonisation, la rive Sud présente tout juste une unité spirituelle, encore parfois superficielle, en dehors de laquelle, en tout cas, Maghreb et Machreq différent plus qu’ils ne se ressemblent. Aujourd’hui cette rive méridionale reste tiraillée entre un passé ultra-conservateur et le désir impérieux d’un avenir moderniste et socialisant. À la seule exception d’Israël, création récente plaquée sur le pourtour oriental du bassin, les États de la rive Sud ont un niveau de vie médiocre ; ils possèdent en revanche d’abondantes sources de matières premières, notamment pétrolières.

Dans cette sphère dominée par un nationalisme arabe très vif, l’ennemi primordial est le sionisme, mouvement international de rédemption de la « Terre Promise », au nom de principes humanitaires et de droits millénaires qui perpétuent, en fait, un antagonisme armé entre Palestiniens évincés – dont tout Arabe se sent solidaire – et nouveaux possesseurs juifs.

Bien définie sur les plans géographique et climatique, la Méditerranée, en fin de compte, se présente dans tous les autres domaines comme un ensemble des plus hétérogènes. Existe-t-il vraiment une « entité méditerranéenne » ? Il est bien difficile de l’affirmer. À ce propos, il est caractéristique de constater que, sur le plan politique, cette région n’a jamais retrouvé la moindre unité depuis la chute de l’Empire romain. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’en plus de ses propres conflits elle attire en son sein les rivalités de toutes les grandes puissances. Parmi ces dernières, l’URSS, par sa façade sur la mer Noire, est la plus proche.

Toujours entravée par des accords internationaux, l’ouverture de la Russie sur les mers chaudes, vieil objectif des tsars, connaît depuis la Seconde Guerre mondiale un nouvel essor. Infructueux du temps de Staline, les efforts soviétiques se concrétisent beaucoup plus nettement depuis cinq ans. Dans un récent discours au Congrès des syndicats, M. Brejnev n’a-t-il pas rappelé, une fois encore, que la Méditerranée se trouvait au voisinage des frontières méridionales de la Communauté socialiste, « ce qui conférait un caractère de particulière gravité à tout événement s’y produisant » ? Sur ce théâtre, la tactique de Moscou consiste à profiter de toute occasion fournie par les antagonismes locaux, notamment par le conflit israélo-arabe, pour acquérir des facilités techniques. Cela reste principalement vrai en Irak et en Syrie, où le Kremlin assure ses positions au moyen de fournitures d’armements et d’une assistance militaire, et pour l’Égypte l’était encore jusqu’à la décision du président Sadate, le 18 juillet dernier, de renvoyer les conseillers militaires soviétiques. Si la flotte soviétique a la possibilité d’utiliser, pour son ravitaillement et ses réparations, les trois ports d’escale d’Alexandrie, de Port-Saïd en Égypte, et de Lattaquieh en Syrie, il convient de bien garder à l’esprit que les régimes du Caire et de Damas constituent pour l’URSS des sympathisants, mais non des « satellites ». Dans le bassin occidental, la marine soviétique n’a pas encore réussi à s’installer à Mers-el-Kébir ni à Annaba. En Tunisie et au Maroc, il paraît encore moins probable que Moscou puisse progresser tant que les gouvernements actuels resteront en place.

L’URSS, et c’est là sa faiblesse, n’exerce aucun contrôle sur les approches du bassin. À propos de Gibraltar, elle a pris curieusement parti, aux Nations unies, pour l’Espagne contre l’Angleterre, montrant ainsi qu’elle attachait à ses intérêts nationaux plus de prix qu’à ses principes idéologiques. En ce qui concerne le Bosphore et les Dardanelles, elle fait preuve d’une retenue significative depuis ses deux échecs dans ses tentatives pour obtenir, en 1945 à Yalta, puis en 1946, une révision de la Convention de Montreux ; par de bonnes relations avec Ankara, elle tente de tempérer les inconvénients que le statut des détroits turcs présente, sous forme de servitudes de préavis, pour le passage de ses navires.

Sa politique d’expansion dans l’océan Indien allant en s’affirmant, l’URSS, pour préserver ses lignes d’approvisionnement et la continuité de sa présence navale, ne peut qu’être intéressée à la réouverture du canal de Suez. Officiellement toutefois, elle n’en fait pas état.

Soucieux, au lendemain du repli des Français et des Britanniques, de ne point laisser l’avantage aux Russes, les États-Unis ont cherché à prévenir et à limiter cette poussée de l’URSS vers le sud. La présence de leur VIe flotte en Méditerranée centrale et orientale correspond à un triple but : garantir le flanc Sud de l’Europe ; soutenir Israël dans sa lutte pour sa propre existence ; gêner, sinon empêcher, l’emprise de Moscou sur les pays producteurs de pétrole. Mais les efforts de Washington n’ont pas l’opiniâtreté de l’action soviétique. Teintés de mercantilisme, souvent peu au fait des réalités sociologiques et des aspirations profondes des pays qu’ils prétendent aider, ils enregistrent tour à tour succès et échecs (manifestations de Beyrouth contre la VIe flotte en 1959, octroi à l’URSS des travaux du barrage d’Assouan). Si bien que, sans réussir à combler le vide créé par le départ des Français et des Britanniques, les États-Unis, tout en conservant dans l’ensemble du bassin un poids certain, y exercent un contrôle plus effectif sur la partie Nord que sur le rivage Sud.

La Chine, quant à elle, a une politique méditerranéenne, que l’accueil, en avril 1972, de M. Dom Mintoff à Pékin a manifestée, mais que l’éloignement et l’insuffisance de moyens rendent encore peu efficace. Axée avant tout sur l’aide à l’Albanie, sur l’appui aux mouvements extrémistes révolutionnaires du monde arabe et aux efforts des riverains non alignés pour échapper à l’hégémonie des superpuissances, elle s’oppose autant à l’expansion soviétique qu’à l’influence américaine.

Enfin, bien que son repli soit allé en s’accentuant d’année en année, la Grande-Bretagne demeure, par ses installations de La Valette et de Gibraltar, une puissance éminemment concernée par la zone « Méditerranée ». La reconduction pour sept ans de son accord avec Malte la réinstalle au centre du bassin, tandis qu’à l’Ouest son différend avec l’Espagne à propos du célèbre rocher place son principal allié, les États-Unis, dans une position inconfortable. Il est clair, en effet, que ceux-ci désirent maintenir d’étroites relations tant avec le Royaume-Uni qu’avec l’Espagne où ils entretiennent des bases militaires.

Il n’est pas non plus jusqu’à l’Allemagne fédérale qui, sans reprendre les visées pangermanistes du « Drang nach Osten », ne soit en train de redevenir, dans une certaine mesure indirecte, par son appartenance à la CEE et son aide à Israël, une puissance intéressée à la Méditerranée. Son rôle dans l’affaire de Malte est également significatif à cet égard.

Sur ces luttes d’influence d’ordre politique, se greffent, depuis l’indépendance des États du Sud, d’âpres rivalités pétrolières. Si les États-Unis et l’URSS, tous deux importants producteurs de fuel, peuvent se permettre certaines libertés à l’égard des exigences des exportateurs arabes, il n’en est pas de même des autres États dont la consommation dépend, pour une bonne part, du marché méditerranéen (1).

Dans ces régions, la reconnaissance puis l’extraction des ressources en hydrocarbures ont été longtemps assurées par des compagnies groupées en quelques trusts, conférant en fait aux États d’Europe occidentale (Angleterre, Pays-Bas, France, Italie) un quasi-monopole. Depuis quinze ans, les gouvernements des pays producteurs ont, l’un après l’autre, mis fin à cette situation privilégiée en annulant les permis de recherches et d’exploitation ou en augmentant leur fiscalité de façon prohibitive. Il s’en est suivi une série de tensions entre États arabes producteurs et importateurs européens, dont les plus célèbres (crise anglo-irakienne de l’IPC, anglo-libyenne de la BP, franco-algérienne de la Sonatrach-CFP-ERAP, italo-libyenne de l’ENI) disent assez la fragilité de l’actuelle paix méditerranéenne. L’influence du facteur « pétrole » sur cet équilibre régional se fera d’autant plus sentir qu’il est désormais certain que, seul, le Moyen-Orient peut satisfaire aux exigences fondamentales du monde libre, les importations en provenance de l’Amérique centrale ou de l’Afrique lui apportant seulement une certaine souplesse dans ses approvisionnements.

Là aussi, les données économiques et techniques s’accordent avec les facteurs politiques et sociaux pour faire de la Méditerranée, dans un cadre climatologique unifié, une mosaïque de particularismes locaux toujours aussi vivaces.

* * *

Sur un tel théâtre, un examen même sommaire des forces armées reflète mieux que partout ailleurs les rivalités en présence. Alors que, dans d’autres contrées, s’ébauchent tant bien que mal les prémices d’une concertation, en Méditerranée, au contraire, se maintient un système de bipolarisme, de part et d’autre d’une ligne de confrontation. Plus que le rapport des forces entre Israël et l’Égypte, la parité entre les États-Unis et l’URSS y constitue le facteur stratégique dominant.

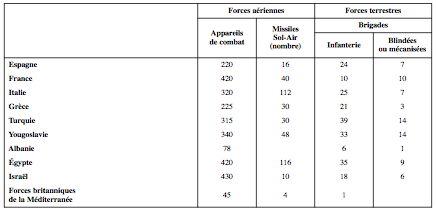

Sans vouloir donner aux chiffres du tableau, page précédente, d’autre valeur que celle de simples indications, dont il serait imprudent de tirer des conclusions quant aux possibilités réelles d’intervention, les forces terrestres et aériennes des principales puissances militaires de la rive Nord et des deux principaux protagonistes du conflit judéo-arabe étaient, au début de 1972, évaluées ainsi (2).

Un simple coup d’œil sur le tableau, page suivante, montre que, de toutes les flottes des pays riverains, la marine italienne est la première. À titre comparatif, elle dépasse en quantité, à elle seule, l’escadre méditerranéenne de l’URSS dont il sera question plus loin. Moderne, bien entraînée, bien encadrée, en plein renouvellement de ses bâtiments de surface, elle constitue dans l’esprit des dirigeants de Rome, un instrument militaire et un atout politique de choix. Sa valeur a d’ailleurs été reconnue par le transfert en 1968, par l’Otan, des responsabilités du contrôle naval de l’ensemble du bassin, sous la haute autorité du commandement américain du flanc Sud, d’un amiral britannique à un amiral italien.

Les bâtiments espagnols affectés à la Méditerranée représentent seulement une part assez faible des forces navales du gouvernement de Madrid. Son porte-hélicoptères notamment et une proportion de 30 à 50 % de ses escorteurs et unités de débarquement se trouvent en Atlantique. La marine espagnole est, elle aussi, en voie de modernisation, avec l’aide américaine. Comme dans le cas de la marine italienne, il convient de rendre hommage à la qualité et à la compétence des états-majors et des équipages espagnols.

Pour ce qui est de la France, ses obligations en Méditerranée ont décru depuis l’accession des États du Maghreb à l’indépendance. D’autre part, basée sur l’effet de dissuasion de sa force nucléaire, la politique militaire de notre pays ne lui permet plus d’entretenir simultanément en Atlantique et en Méditerranée les flottes d’autrefois. Par la constitution d’une force océanique stratégique, composante « Marine » de la force nucléaire stratégique, une certaine priorité a donc été donnée à l’Océan. En cas de besoin, la mobilité, qualité essentielle de toute force navale, permettrait de rassembler et de diriger sur le théâtre méditerranéen une escadre d’intervention : 2 porte-avions, 1 croiseur lance-engins, 2 frégates lance-engins, 4 escorteurs lance-engins, une douzaine d’escorteurs pourraient ainsi, à partir de Brest, renforcer rapidement nos bâtiments de Toulon.

Pays relativement pauvres, la Grèce et la Turquie possèdent des marines militaires peu importantes, qu’ils s’efforcent de moderniser, mais qui ne représentent pas encore un gros potentiel. Une partie de la flotte turque est, par ailleurs, stationnée en mer Noire.

Du côté occidental, l’élément dominant reste la VIe flotte américaine. Elle comporte : une force de frappe de deux porte-avions d’attaque mettant chacun en œuvre 80 avions d’interception et d’attaque, deux croiseurs, six frégates lance-missiles et une douzaine des destroyers ; une force amphibie comportant un porte-hélicoptères d’assaut et une force de débarquement composée d’un bataillon renforcé de Marines ; une flotte sous-marine constituée de deux sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire et de deux à diesel ; une force de soutien logistique d’une quinzaine de bâtiments.

Ces éléments sont, de temps à autre, renforcés par un Hunter killer group composé d’un porte-avions ASM et d’une dizaine d’escorteurs.

L’organisation des forces américaines de Méditerranée a connu plusieurs transformations capitales. Après avoir longtemps souffert d’une dualité de commandement au sein de l’Otan, elles ont d’abord été regroupées, en 1968, sous l’autorité unique de l’Amiral Commandant en chef du Théâtre Sud (CINCSOUTH), officier général américain relevant directement de SACEUR.

Depuis lors, un nouveau pas vers l’américanisation a été fait : la VIe flotte, aujourd’hui, dépend exclusivement du Commandant en chef des forces navales américaines en Europe (CINCUSNAVEUR), autorité américaine résidant à Londres, placée sous les ordres d’un General European Command (EUCOM), également à Londres, et relevant directement de Washington. À Naples subsiste le Commandant en chef du Théâtre Sud (CINCSOUTH), à la tête des forces italiennes, grecques, et turques affectées à cette organisation militaire intégrée.

Il est permis de se demander si, sans revenir à la dualité antérieure, le tout dernier projet d’aménager une force navale d’intervention méditerranéenne, sur le modèle de celle de l’Atlantique, ne viendra pas, indirectement, en augmentant le potentiel intégré, battre en brèche, en fin de compte, la concentration laborieusement acquise des forces américaines sur le théâtre méditerranéen entre les mains du CINCUSNAVEUR, concentration qui, hier encore, apparaissait comme indispensable à la mission tactique de la VIe flotte : assurer un rôle de dissuasion en temps de paix, éventuellement de frappe en cas de conflit nucléaire, et couvrir au Sud les opérations aéroterrestres d’un éventuel champ de bataille par un verrouillage efficace des détroits turcs.

Étant donné qu’à l’exception de deux pays non engagés, la Yougoslavie et l’Albanie, tous les États de la rive Nord de la Méditerranée font partie de l’Alliance atlantique ou, comme l’Espagne, ont conclu des accords avec les États-Unis, la défense du rivage Nord porte évidemment les marques de « l’atlantisme ». En face de ce système dominé par Washington, les positions soviétiques se consolident avec prudence.

Forte d’un croiseur porte-hélicoptères, d’un croiseur classique, de deux lance-missiles, de trois ou six frégates elles-mêmes lance-missiles, de treize sous-marins (deux lanceurs d’engins, un d’attaque à propulsion nucléaire, dix par diesel) et d’une vingtaine de bâtiments de soutien logistique, la flotte soviétique de Méditerranée a vu, ces dernières années, spécialement à la faveur du conflit israélo-arabe, ses capacités amphibie et d’intervention nettement améliorées. Son principal défaut reste son manque de porte-avions et d’aviation embarquée, par conséquent sa dépendance, pour ses opérations, de la couverture d’une aviation stationnée à terre. Jusqu’à juillet dernier la présence d’unités aériennes soviétiques en Égypte, il est vrai, permettait à l’URSS de couvrir la Méditerranée orientale. Le retrait de ces unités lui enlève cette possibilité immédiate. Reste à savoir dans quelle mesure, en cas d’affrontement, l’Égypte ou la Syrie pourraient concéder des facilités à l’aviation soviétique. À ce complexe, le cas échéant, peuvent s’ajouter, pour le renforcer sérieusement, les forces navales de l’escadre de la mer Noire, les imposantes forces aériennes du flanc Sud du Pacte de Varsovie (stationnées en Bulgarie) et les missiles balistiques stratégiques à longue et moyenne portées déployés dans le Sud-Ouest de l’URSS qui, tous, peuvent toucher les objectifs les plus reculés du bassin. Les expériences humiliantes de la crise de Cuba et de la guerre des Six Jours ont convaincu le Kremlin de la nécessité d’une force navale mobile et crédible en Méditerranée. Sur ce point, ses efforts sont maintenant couronnés de succès. L’Union soviétique tire aujourd’hui un immense prestige de sa flotte en Méditerranée.

Toute crainte de la voir « déborder » les flancs Sud de l’Otan, si tant est que telle éventualité corresponde à une intention soviétique, serait toutefois exagérée. La supériorité de l’Occident, en particulier sur le plan aéronaval, l’exclut. Pour s’en tenir au domaine des possibilités, il n’en reste pas moins que l’équilibre, si fragile, du bassin, peut se modifier. D’une part, en faisant appel à leur vaste arsenal de la mer Noire, les Soviétiques, même si leur diplomatie est pour l’instant en recul sur la rive Sud de la Méditerranée orientale, peuvent toujours renverser à leur avantage la balance des forces navales en présence. D’autre part, l’écart diminue entre les potentiels navals occidental et soviétique ; sans effet spectaculaire, sans augmentation massive du nombre de ses bâtiments de ligne, l’escadre soviétique en Méditerranée doit ce renforcement à un accroissement constant du nombre de ses journées d’opérations, par un perfectionnement calculé de son soutien logistique en mer et dans les ports.

* * *

Consécutive à la Seconde Guerre mondiale, l’ère du monopole de domination de la Méditerranée par les Occidentaux est désormais close. Le bipolarisme instauré par l’Union soviétique depuis la guerre des Six Jours semble au contraire se consolider. La menace qu’il peut faire peser sur le flanc méridional de l’Alliance tend, quant à elle, sinon à se dessiner déjà sur le plan stratégique, du moins à se transformer en passant du plan politique au plan militaire. Est-ce à dire qu’il y a lieu de s’inquiéter ? En réalité – et le dénouement de la crise de Malte, dont l’URSS aurait pu chercher à tirer plus de profit qu’elle ne l’a fait, et plus encore le refus soviétique de livrer à l’Égypte des armes offensives qui seraient susceptibles de provoquer l’escalade de façon dangereuse, sont à cet égard assez significatifs – tout semble plutôt démontrer que les Soviétiques souhaitent maintenir leur politique de présence en Méditerranée dans les limites d’une ligne critique et en deçà d’un seuil de confrontation directe avec l’Ouest. À cet égard, il est symptomatique de constater que, depuis le coup de frein donné en 1956 par M. Khrouchtchev à la campagne franco-britannique de Suez, le secteur « Méditerranée » n’a plus jamais été considéré comme de nature à susciter le déclenchement d’un engagement nucléaire. Par un paradoxe plus apparent que réel, les influences américaine et russe s’équilibrent et s’accordent, finalement à limiter l’intensité des conflits locaux. Dans son discours du 22 mai au Kremlin, M. Nixon n’a-t-il pas, lui aussi, rappelé « qu’il était du devoir des grandes puissances d’user de leur prestige auprès des autres nations pour les inciter à la modération » ?

Il demeure que si la situation paraît, en ce moment, ne comporter aucun risque intolérable pour la sécurité de l’Alliance atlantique, une détérioration des rapports actuels des forces ne manquerait pas de restreindre les possibilités d’options politiques des Alliés et de compromettre plusieurs de leurs intérêts vitaux. Telles sont les raisons pour lesquelles les communiqués des quatre dernières sessions ministérielles du Conseil atlantique, sans être alarmants, concluent toujours, sur le chapitre de la Méditerranée, à la nécessité d’une certaine vigilance.

Encore une fois, une telle optique, qu’elle soit celle de l’Alliance atlantique ou celle de pays riverains pris séparément, procède toujours d’une même conception unifiée de la région. Cette conception tend à cristalliser, de façon artificielle, une conscience méditerranéenne que certains (les Espagnols par exemple) appellent de leurs vœux, mais qui, d’une extrémité à l’autre du bassin, trouve aussi sa meilleure expression dans le bipolarisme. En face des multiples antagonismes analysés ci-dessus, on peut se demander ce que vaut, en réalité, cette tendance, et notamment, si elle ne constitue pas une vue trop schématique et trop pessimiste de l’échiquier méditerranéen. ♦

(1) Du fait qu’une bonne partie du pétrole du Golfe est transportée par le Tapline jusqu’aux ports libanais et syriens, ou remonte du golfe d’Akaba à Ashdod par l’oléoduc israélien d’Eilath (en attendant l’ouverture du pipeline égyptien de Suez), la zone pétrolifère desservie par la Méditerranée doit être entendue au sens large : elle s’étend, à cet égard, du Maroc à l’Arabie saoudite, aux Émirats du Golfe et à l’Irak.

(2) NDLR – À l’exception d’Israël et de l’Égypte, les chiffres de ce tableau peuvent être considérés comme n’ayant pas évolué de façon sensible depuis le début de l’année. En ce qui concerne Israël, les livraisons de Phantom et de Skyhawkaméricains ont repris en avril dernier à raison de quelques unités par mois. Pour ce qui est de l’Égypte, la décision du président Sadate, le 18 juillet dernier, de renvoi des conseillers militaires soviétiques s’est traduite, sur le plan des matériels par l’acquisition de 60 chasseurs MiG-21 et 10 bombardiers Tu-16 auparavant mis en œuvre par des équipages soviétiques. Il est par contre vraisemblable que le matériel électronique soviétique sensible, qui échappait d’ailleurs totalement au contrôle des Égyptiens, a été retiré.