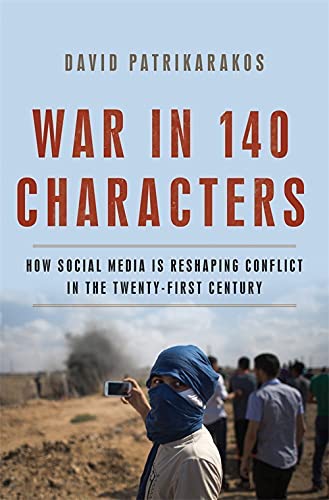

War in 140 Characters—How Social Media Is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century

War in 140 Characters—How Social Media Is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century

La guerre de l’information n’est pas une nouveauté, et sans doute est-elle aussi vieille que la guerre elle-même. Mais ce qui est incontestablement nouveau, c’est l’irruption des réseaux sociaux dans les procédés de la conflictualité. À tel point que, selon David Patrikarakos, c’est la forme de la guerre elle-même qui évolue sous l’effet des social medias, comme le suggère le sous-titre de son ouvrage. Ce glissement date de la décennie 2010, durant laquelle les réseaux sociaux ont permis à n’importe quel citoyen de « produire du contenu » à un coût nul, pour une audience virtuellement planétaire. Cette seule évolution vers un Homo Digitalis (c’est-à-dire monsieur tout le monde équipé d’une connexion Internet et d’un compte sur un réseau social) n’est toutefois pas suffisante pour engendrer une mue de la guerre ; mais, couplée à un contexte durable de conflits non traditionnels et à l’émergence du concept de post-vérité, la montée en puissance des social medias a provoqué un déplacement du centre de gravité de la conflictualité de leur dimension physique vers leur dimension narrative. Et dans ce mouvement, Homo Digitalis est devenu un acteur de la guerre. Un acteur sans munitions, certes, mais un acteur en possession d’un pouvoir pouvant potentiellement infléchir le cours d’un affrontement.

La guerre de l’information n’est pas une nouveauté, et sans doute est-elle aussi vieille que la guerre elle-même. Mais ce qui est incontestablement nouveau, c’est l’irruption des réseaux sociaux dans les procédés de la conflictualité. À tel point que, selon David Patrikarakos, c’est la forme de la guerre elle-même qui évolue sous l’effet des social medias, comme le suggère le sous-titre de son ouvrage. Ce glissement date de la décennie 2010, durant laquelle les réseaux sociaux ont permis à n’importe quel citoyen de « produire du contenu » à un coût nul, pour une audience virtuellement planétaire. Cette seule évolution vers un Homo Digitalis (c’est-à-dire monsieur tout le monde équipé d’une connexion Internet et d’un compte sur un réseau social) n’est toutefois pas suffisante pour engendrer une mue de la guerre ; mais, couplée à un contexte durable de conflits non traditionnels et à l’émergence du concept de post-vérité, la montée en puissance des social medias a provoqué un déplacement du centre de gravité de la conflictualité de leur dimension physique vers leur dimension narrative. Et dans ce mouvement, Homo Digitalis est devenu un acteur de la guerre. Un acteur sans munitions, certes, mais un acteur en possession d’un pouvoir pouvant potentiellement infléchir le cours d’un affrontement.

Pour en convaincre son lecteur, le journaliste anglais l’emmène sur plusieurs théâtres d’affrontement de la seconde moitié des années 2010, à la rencontre de protagonistes aux profils différents. Direction Gaza tout d’abord, où l’on découvre Farah Baker, une jeune palestinienne qui tweete sans répit depuis le salon de son appartement dans un immeuble au centre de Gaza durant la guerre de 2014, pour donner à voir au monde la réalité des bombardements, s’attachant ainsi un nombre faramineux de followers et s’imposant comme une source d’information « authentique » pour les agences de presse occidentales. Jouant à fond la carte de l’émotion, elle véhicule alors un puissant message anti-israélien, mais sans apparaître comme une activiste du Hamas…, posant ainsi un sérieux problème à Israël dont la supériorité des forces armées sur le terrain n’est alors pas suffisante pour s’imposer politiquement. « She can’t shoot but she can tweet ». Vient ensuite une immersion dans l’unité de communication de Tsahal, où l’on découvre toute l’ingéniosité et l’envie d’en découdre de jeunes recrues israéliennes parfaitement à l’aise sur les réseaux sociaux pour combattre le Hamas sur le champ narratif. On y voit comment le but de la guerre dont il est ici question n’est pas de raconter les choses, mais d’influencer ceux qui les racontent. On y voit notamment toute la force de Tweeter.

L’auteur nous transporte ensuite dans l’Est de l’Ukraine, à la rencontre d’Anna, cette « Facebook warrior » qui utilise, après l’annexion de la Crimée par la Russie, toute la puissance mobilisatrice de Facebook pour monter un réseau de soutien matériel à la faible armée ukrainienne qui manque de tout, se substituant ainsi sur la ligne de front à certains services logistiques de l’armée pour ravitailler les soldats et retisser le lien armée-nation ukrainien. Comme Farah, Anna brille par son authenticité qui lui attire d’emblée un soutien sans restriction de nombreux donateurs. De l’autre côté du front, l’auteur nous emmène dans l’antre de la fabrique de trolls mise en place par le gouvernement russe pour appuyer sa manœuvre de prédation de la Crimée. On y découvre toute l’habileté du pouvoir russe qui joue parfaitement du contexte de post-vérité, non pour convaincre, mais pour déstabiliser et empêcher toute certitude d’émerger. David Patrikarakos dépeint ici avec pertinence un Poutine comme premier véritable leader « post-truth ». Un chapitre est ensuite consacré à l’aventure d’Eliot Higgins, un franc-tireur britannique qui allie sa nature obsessive et ses compétences digitales pour faire la lumière sur les conditions de destruction du vol MH17 en juillet 2014 au-dessus de l’Ukraine, et qui parvient à force de persévérance à prouver la responsabilité de la Russie.

Le dernier théâtre de l’ouvrage est le Levant, où notre journaliste analyse l’apport majeur des réseaux sociaux à la stratégie de l’État islamique entre 2013 et 2016, à travers l’exemple de Sophie, une Française convertie à l’Islam qui fait le voyage jusqu’à Raqqa avec son fils avant de se rendre compte qu’elle a été manipulée par le biais des réseaux sociaux. On y découvre également Alberto Fernandez, un diplomate américain qui lutte pendant plusieurs années contre l’hydre de l’État islamique sur le champ des social medias à la tête du Center for Strategic Counterrorism Communications (CSCC), mais sans vraiment pouvoir compenser son handicap initial d’être une agence étatique, sorte de péché originel dans cette guerre discursive. Chacun à leur manière, ces personnages illustrent la nature de l’affrontement à l’œuvre dans la sphère digitale, non pas « à côté » du combat dans le champ physique, mais « en imbrication » avec le champ physique. Chacun y utilise la vitesse, la désintermédiation et la capacité de mobilisation des réseaux sociaux pour atteindre les buts de guerre de son camp.

Mis en perspective, ces récits permettent de faire émerger plusieurs grandes leçons quant à l’influence de réseaux sociaux sur la conflictualité. On en retiendra ici quelques-unes. D’abord, il y a à l’évidence un pouvoir égalisateur des social medias, qui permet à des petites nations ou à des entités non étatiques de porter le fer dans le champ discursif, dans un combat de David contre Goliath. Et dans ce combat, le Goliath étatique apparaît souvent en difficulté, pour trois raisons : sa bureaucratie qui l’empêche d’être suffisamment véloce, son aversion au risque qui l’empêche d’utiliser les armes narratives de son adversaire, et surtout son manque de crédibilité, à tel point qu’un logo gouvernemental est considéré comme un « boulet » sur un tweet destiné à frapper les esprits. L’autre leçon qui émerge est que les David ne sont pas toujours ceux que l’on croit : face au Goliath occidental, la Russie a su parfaitement jouer des eaux troubles de la post-vérité pour compenser un désavantage conventionnel et faire tomber la Crimée comme un fruit mûr, tout en niant l’implication de ses troupes. On chercherait d’ailleurs en vain les « logos » gouvernementaux russes dans le maquis des agences de presse fantômes pilotées par les fermes de trolls basées en Sibérie. Plus généralement, Internet et les réseaux sociaux ne sont pas partisans…, ils bénéficient autant à « l’oppresseur » qu’à « l’oppressé », pour peu que chaque acteur sache en tirer le potentiel. En dernier lieu, David Patrikarakos propose une excellente analyse du rôle que doivent désormais jouer les médias traditionnels pour donner du sens à la masse d’information sans précédent qui est désormais produite sur les réseaux sociaux en période de conflit. Dans un contexte où chaque communauté s’autoalimente avec de l’information produite par son propre camp, il est selon lui urgent d’œuvrer pour conjurer le risque d’une « perte de contrôle » d’une bulle d’opinion qui pousserait les dirigeants d’un pays dans une voie belligène.

Les premiers jours du nouvel affrontement entre Israël et le Hamas qui a éclaté en mai 2021 dans la bande de Gaza, sept ans après la guerre de 2014, illustrent d’ailleurs toute l’actualité du propos de David Patrikarakos. ♦

_astronaut_Sophie_Adenot_(jsc2025e058846_alt).jpg)