La prise d'otages de Jolo a mis en relief des paramètres complexes qui reposent à la fois sur le nationalisme d'une rébellion musulmane latente depuis plusieurs décennies, les revendications contradictoires d'acteurs divers et les dérives inquiétantes vers le grand banditisme de certains groupuscules insaisissables. Cette crise atypique devrait préoccuper les spécialistes des questions géopolitiques et militaires pour les raisons habituelles que constituent les intérêts et les ambitions des acteurs internationaux, grande puissance ou puissance régionale, mais aussi parce qu'une nouvelle forme de guerre psychologique, imposée par des organisations nébuleuses, a fait son apparition. Cela devrait avoir au moins deux conséquences : un effort de renseignement sur ces groupes preneurs d'otages, ainsi qu'un effort de formation de spécialistes de ce type de négociations particulièrement délicates.

La crise de Jolo et ses répercussions

Les musulmans constituent environ 8 % de la population philippine (près de 90 % des 70 millions de l’archipel sont catholiques). La communauté islamique est représentée dans tous les corps de l’État (gouvernement, administration, armée…). Elle entretient de nombreux liens avec les pays du Moyen-Orient en raison d’une forte présence de travailleurs philippins, près d’un million, dans les pays du Golfe, en particulier en Arabie saoudite et dans les Émirats.

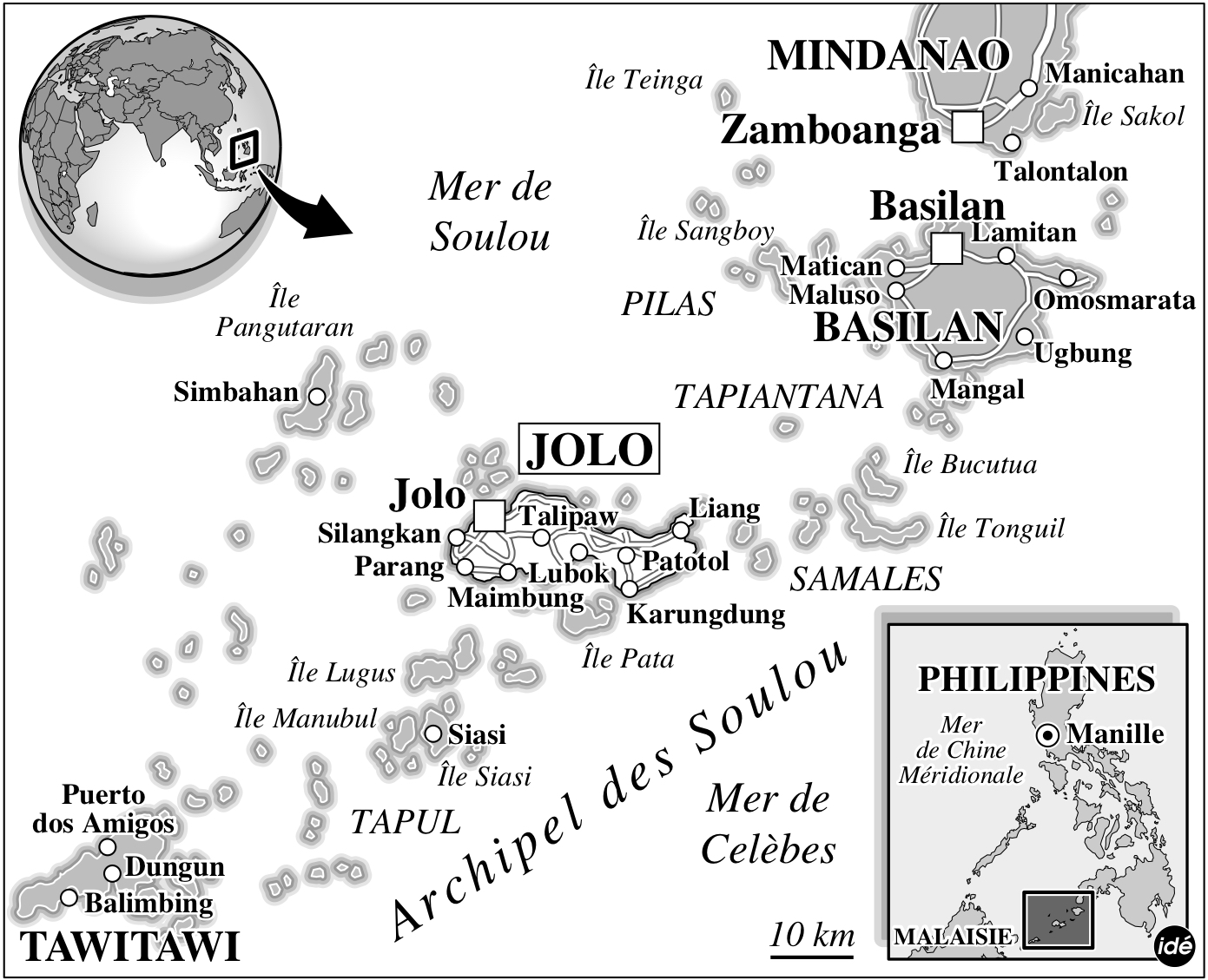

La majorité de la population musulmane reste concentrée dans la zone méridionale du pays, notamment dans l’île de Mindanao et dans l’archipel des Soulou qui assure la jonction entre la partie malaisienne de Bornéo (province de Sabah) et les Philippines (1). Elle est minoritaire à Mindanao (30 %), qui demeure une région à forte majorité chrétienne, et n’est majoritaire que dans les autres îles beaucoup plus petites, en particulier à Jolo, Basilan et Tawi-Tawi qui constituent de véritables « bastions » de l’islam. Les habitants de la zone appartiennent à trois groupes culturels principaux : les musulmans qui considèrent Mindanao comme leur patrie, les chrétiens venus d’autres parties des Philippines et les tribus indigènes, connues sous l’appellation de « communautés culturelles » et qui vivent essentiellement dans les hautes terres. Les conflits concernent surtout les deux premières catégories de ce creuset ethnique. Ils trouvent leurs racines dans l’afflux de colons catholiques dans des aires de prospérité qui sont revendiquées par les musulmans. Le grand capital économique de la contrée reste ainsi sous le contrôle de familles fortunées venues du Nord, donc non musulmanes. C’est là que le bât blesse, car la zone dispose d’importantes ressources forestières (dont la plupart n’ont pas encore été exploitées) et de richesses agricoles dues à l’exceptionnelle fertilité des terres. Par ailleurs, il convient de préciser que Mindanao est, avec l’archipel des Soulou, la seule région des Philippines qui échappe aux typhons.

Ces données géographiques expliquent les récriminations des musulmans à l’encontre des chrétiens et du gouvernement de Manille, accusé d’avoir favorisé un processus de spoliation de la communauté islamique. En outre, la dynamique de contestation s’est compliquée avec la variété des revendications. Cette controverse a pour origine l’extraordinaire diversité du groupe musulman qui compte plusieurs dizaines de composantes dissemblables. Certaines entités comme les Maranao et les Maguindanao, établis dans l’île principale de Mindanao, émettent des aspirations nationalistes et réclament une plus grande autonomie ; d’autres plus extrémistes comme les Yakan, à Basilan, et les Taosug, à Jolo, lancent un véritable appel à la guerre sainte (djihad). Toutes ces contradictions rendent plus complexes les négociations entre les autorités philippines et une partie de la population musulmane.

Il reste 90 % de l'article à lire

Plan de l'article