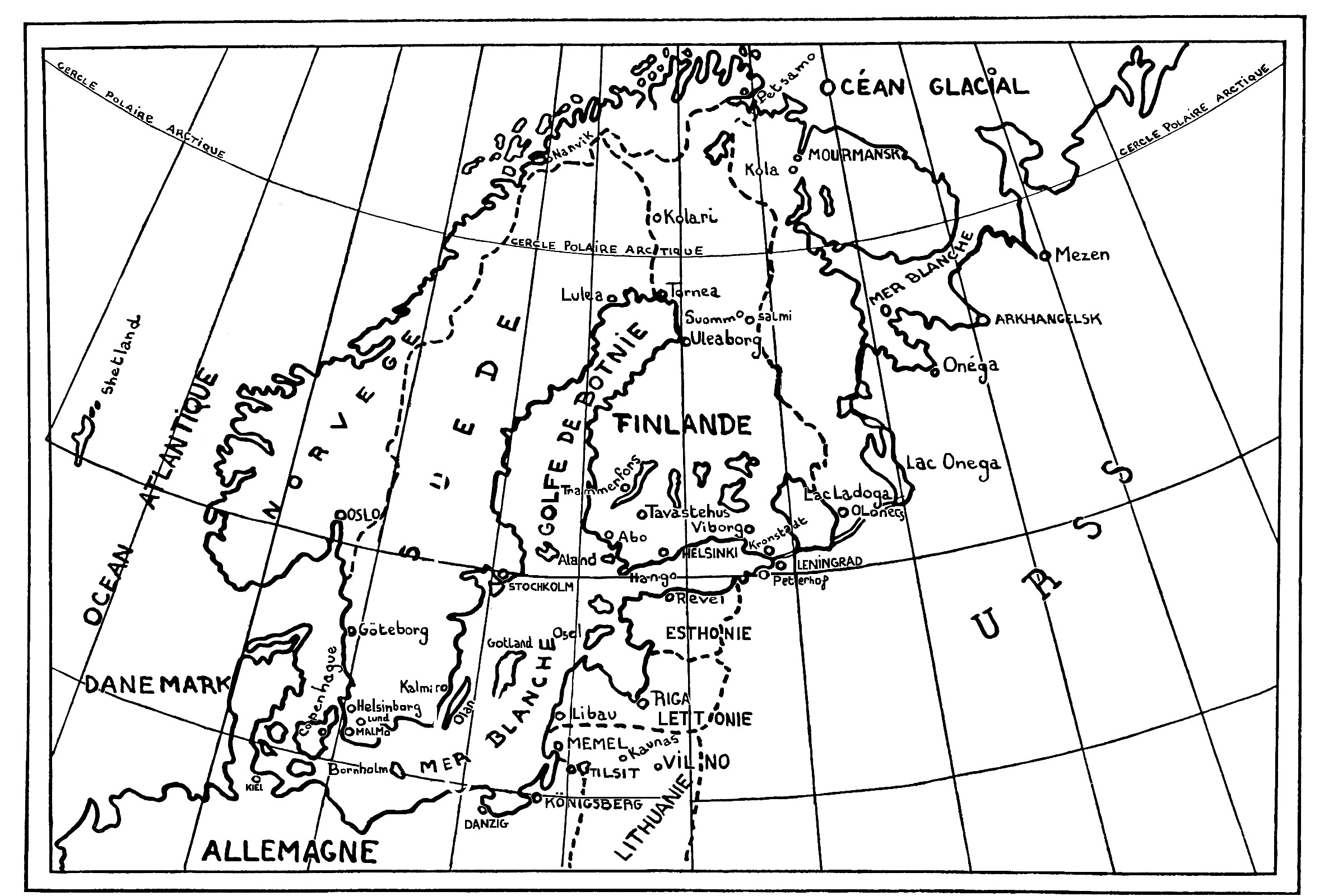

La Baltique

Le pacte germano-soviétique eut pour premier et détestable effet l’écrasement de la Pologne. On ne devait pas tarder à en voir sortir une autre conséquence qui, à l’heure où nous écrivons, n’est pas encore entièrement révolue : une révision brutale du statut de la Baltique. Les événements qui se sont succédé dans cette région de l’Europe depuis la fin de septembre dernier jusqu’aujourd’hui n’avaient été prévus par aucune chancellerie, du moins dans la forme où on les a vus se produire ; ils ont déconcerté jusqu’à certains collaborateurs intimes du Führer allemand. C’est assez dire qu’il ne faut compter ni sur la logique ni sur l’histoire pour les expliquer. La logique n’a évidemment rien à voir avec cette paradoxale et sinistre aventure ; mais nous aurons recours à l’histoire pour montrer à quel point l’homme qui tient entre ses mains les destinées de l’Allemagne a méconnu les intérêts et les traditions de son peuple et a renié ses propres doctrines pour infliger à l’une des lois les plus constantes de l’évolution germanique un incroyable démenti. Depuis l’ouverture du canal de Kiel en 1895, l’Empire allemand était en fait maître absolu de la Baltique ; il n’était même jamais venu à l’idée de ses dirigeants que quelque autre puissance pût y limiter sa liberté d’action ou en partager avec lui le contrôle. Une seule exception : la déclaration de Pétersbourg, par laquelle, en 1908, l’Allemagne contracte vis-à-vis de la Russie, du Danemark et de la Suède l’engagement réciproque de maintenir le statu quo territorial des régions baltiques. Mais il s’agissait alors uniquement, pour l’Empire, d’obtenir la reconnaissance officielle, la consécration internationale de deux actes de rapine : le partage de la Pologne et l’annexion du Schleswig. Au cours de la guerre mondiale, de 1914 à 1918, les Allemands ont fait dans la « mer de l’Est » tout ce qu’ils ont voulu. C’est à peine si la résurrection de la Pologne avait porté atteinte à cette domination souveraine ; l’étroite façade maritime attribuée au nouvel État ne pouvait pas changer grand’chose au statut de la Baltique.

L’occupation allemande des pays baltes remonte au début du xiie siècle : elle s’est prolongée sans interruption jusqu’en octobre dernier. On trouve dans l’Atlas historique de Meyer une carte qui représente l’Europe à l’époque des Hohenstaufen (1138-1254) ; une belle inscription en demi-cercle part des bouches de la Vistule pour couvrir de ses dernières lettres le Nord de l’ancienne Livonie : Gebiet des deutschen Ordens. Tel était dès lors le domaine conquis par les chevaliers de l’Ordre Teutonique. Après eux, les marchands de la Hanse organisèrent la conquête par des moyens moins brutaux et plus profitables. Dans les villes qu’ils avaient fondées, les ressorts de la vie économique — commerce, banque, armement — comme les activités scientifiques et intellectuelles, étaient, hier encore, presque entièrement aux mains des colonies allemandes.

Cette direction constante de la poussée germanique, ce Drang nach Nord-Osten a fait l’objet de maintes dissertations, plus savantes les unes que les autres. En bref, géographes, historiens et stratèges d’outre-Rhin l’expliquent par le même argument fondamental : nécessité, pour qui veut dominer la Baltique, d’en tenir solidement la rive sud-orientale, c’est-à-dire l’étendue de côte comprise entre Memel et la pointe ouest du golfe de Riga. Les auteurs allemands comparent volontiers l’importance de cette position pour la mer de l’Est (Ostsee) à celle des bouches de la Meuse et de l’Escaut pour la mer du Nord. Les écrits de Ludendorff, son action militaire et administrative pendant la guerre mondiale reflètent très fidèlement la doctrine traditionnelle. C’est à Kaunas qu’il avait établi le quartier général du haut commandement de l’Est (Gebiet Oberost) : il y séjourna d’octobre 1915 à juillet 1916, organisant les territoires occupés comme s’ils devaient rester allemands. Dans le chapitre de ses Mémoires où, sur le point de quitter Kaunas, il résume son œuvre et celle de ses collaborateurs, Ludendorff écrit : « Nous avions le sentiment de travailler en terre étrangère pour l’avenir de l’Allemagne. Les grains que nous avons semés lèveront-ils, porteront-ils des fruits ? C’est une question qui se pose devant notre dur destin. L’avenir y répondra. »

On retrouve la même préoccupation chez le général von der Goltz qui, en 1918, continue d’occuper la Lettonie, puis aide les Lettons, comme les Lithuaniens, comme les Finlandais, à chasser de leurs pays les hordes bolcheviques qui les avaient envahis : interdire aux Russes l’accès des territoires réservés à l’influence allemande, telle est la tâche à laquelle s’acharnent, même après la défaite et l’armistice sur le front occidental, ces « corps francs » auxquels le général von Seekt rendra plus tard un magnifique hommage. Même pensée enfin chez Adolf Hitler, qui écrit dans Mein Kampf : « Quand nous parlons d’acquérir de nouveaux territoires en Europe, nous pensons d’abord à la Russie et aux Randstaaten (États riverains de la Baltique). Nous prendrons là pour point de départ le point d’arrivée de nos ancêtres il y a sept cents ans. » L’un des titres dont le Führer aimait le plus à se parer, c’est « dernier chevalier de l’Ordre Teutonique ». II n’y a pas encore un an que les journaux allemands célébraient comme une grande victoire hitlérienne la rétrocession de Memel au Reich (22 mars 1939). Memel « boulevard de la vieille Prusse, berceau de la grande tradition pangermaniste », voilà quel devait être le point de départ d’une nouvelle expansion allemande dans le Baltikum !

Il reste 85 % de l'article à lire