Dans une « société industrielle » perturbée par la crise de l'énergie et des matières premières, la dimension économique de la défense ne cesse de prendre de l'importance et peut même devenir critique. Par ce biais, une Nation imprévoyante pourrait, à la limite, être mise à genoux sans avoir combattu. C'est pourquoi il appartient au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN), entre autres responsabilités, d'apprécier, en coordination avec les ministères intéressés, les vulnérabilités de notre défense au regard de l'approvisionnement en matières premières et de proposer au Premier ministre les actions à mener pour les réduire. Cet article a pour origine une conférence faite sur ce thème aux auditeurs de la 26e session de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), le 22 avril 1974, par l'auteur, SGDN.

Matières premières et indépendance nationale

« Il n’est pas de situation politique, économique, sociale dans le monde, qui n’intéresse désormais la Défense Nationale d’un grand pays ».

Georges Pompidou, Allocution prononcée à l’IHEDN, le 3-XI-1969

Il peut paraître surprenant que le Secrétaire Général de la Défense Nationale aborde un sujet « économique ». Ne s’agit-il pas d’une incursion intempestive dans un domaine traditionnellement réservé à des spécialistes autres que militaires ? Pourtant, cette démarche apparaîtra sans doute plus naturelle si l’on veut bien se rappeler qu’en inaugurant les travaux de l’actuelle session de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale, le Premier Ministre avait insisté sur le fait que, en dehors de ses formes traditionnelles, militaire et diplomatique, la Défense Nationale, prise dans son acception globale, revêt une dimension économique de plus en plus marquée.

Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, les problèmes de défense, au sens militaire du terme, ont toujours été étroitement liés à des problèmes économiques.

Cette imbrication des aspects militaire et économique de la défense s’est trouvé renforcée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Il semble que, désormais, les plus grandes nations, mutuellement dissuadées du recours aux armes, aient transposé leur rivalité sur le plan économique. Sans pour autant abandonner la course aux armements et à la supériorité militaire, elles se sont engagées dans une véritable compétition des taux de croissance.

Nous avons tous en mémoire le défi que lança Nikita Khrouchtchev dans les années 60. Il avait prédit — sans doute un peu rapidement ! — qu’en moins de dix ans, le niveau de vie des citoyens soviétiques dépasserait celui des Américains.

En dépit des récentes déclarations du Club de Rome et des rares partisans de la croissance zéro — qui appartiennent du reste tous à des pays nantis — c’est un fait que l’expansion économique reste le grand mythe des sociétés modernes. Même si les contestataires, en mai 1968, avaient raison d’écrire sur les murs de la Sorbonne qu’on ne tombe jamais amoureux d’un taux de croissance, la poursuite de l’expansion — dans la mesure où elle permet l’amélioration du niveau de vie, le maintien du plein-emploi et la réduction des inégalités sociales — est un phénomène universellement accepté.

Mais, en outre, pour un pays comme la France dont la force nucléaire stratégique constitue l’élément essentiel de sa défense, il est inconcevable que la dissuasion, sauf à perdre toute crédibilité, puisse ne pas être globale. L’indépendance sur le plan militaire doit nécessairement s’accompagner, ou plus exactement s’appuyer, sur une économie prospère dont la vulnérabilité vis-à-vis de l’extérieur soit la plus réduite possible.

Or — et nous touchons là au sujet qui nous préoccupe — l’industrialisation ne peut être assurée que par une très forte consommation de matières premières, énergétiques ou autres. Au cours des deux dernières décennies, on a même constaté que cette consommation avait été plus rapide que l’augmentation des produits nationaux bruts des pays industrialisés. Même si cette évolution devait s’infléchir légèrement à mesure que les industries lourdes, grosses consommatrices de matières premières, seront relayées par des industries de pointe à plus forte valeur ajoutée, les besoins continueront, si l’expansion mondiale se poursuit, à croître dans des proportions considérables.

De plus, les pays industrialisés se trouvent inégalement pourvus en matières premières de base, très peu disposant de tout ce qui leur est nécessaire sur leur territoire. Longtemps considérée comme sans grande conséquence, leur dépendance vient d’apparaître en pleine lumière en raison du changement d’attitude des pays producteurs, brusquement décidés à remettre en cause les courants d’échange anciennement établis et à disposer librement de leurs ressources. La brutalité et l’ampleur du phénomène ont créé une véritable situation de crise à laquelle les nations industrialisées tentent, non sans difficulté, de s’adapter.

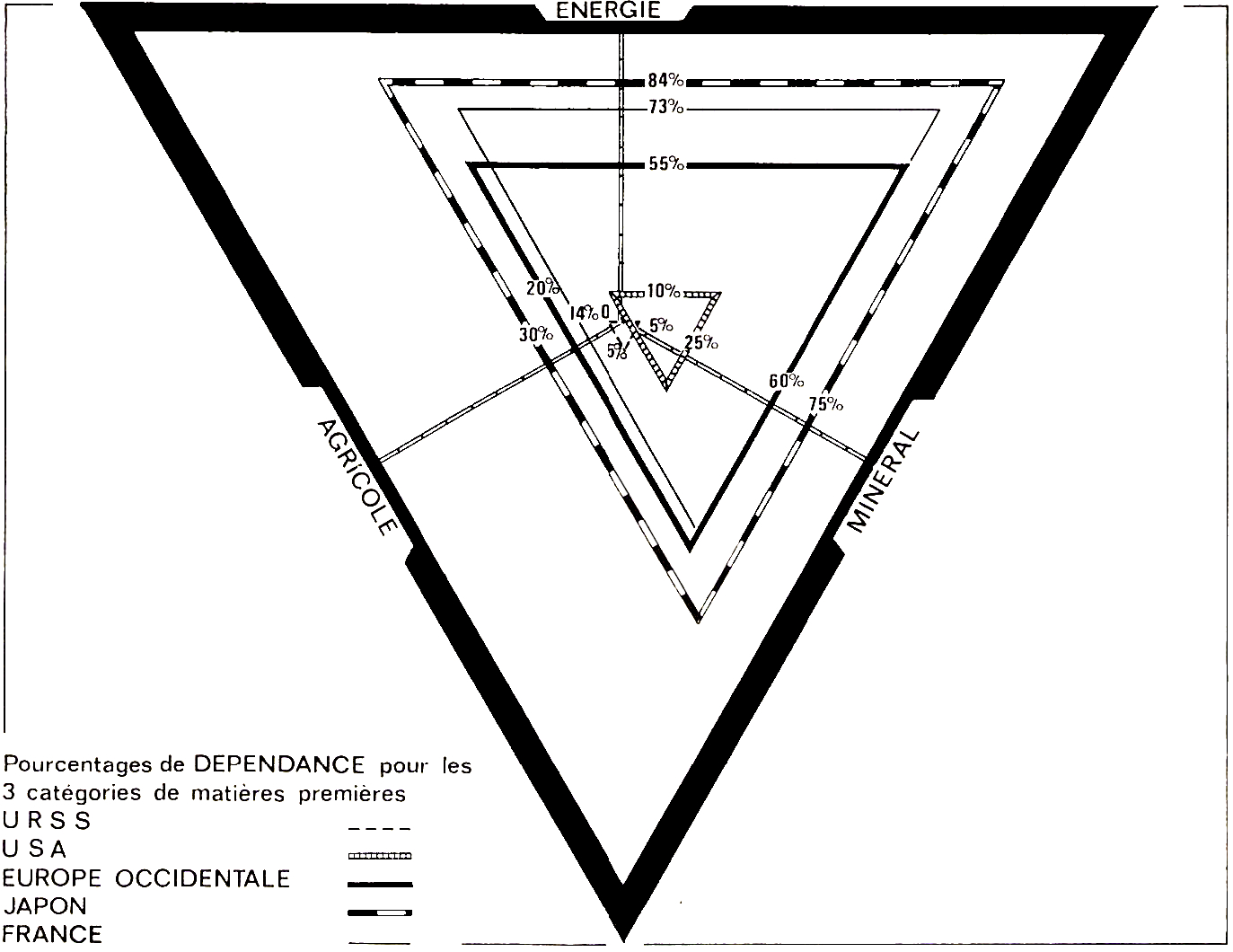

Après avoir pris la mesure des degrés respectifs de dépendance — mieux vaudrait dire de « vulnérabilité » — des grandes puissances mondiales et de la France, il sera possible de rechercher, d’abord sur le plan national, puis dans nos rapports avec l’étranger, quels sont les voies et moyens susceptibles de préserver au mieux notre indépendance et d’assurer, en toute hypothèse, les conditions de notre sécurité.

La dépendance comparée des grands pays industriels

Les degrés de vulnérabilité

La dépendance vis-à-vis de l’extérieur peut s’exprimer par le pourcentage des besoins nationaux couverts par l’importation. Le tableau ci-après indique, par ordre de vulnérabilité croissante, la situation respective des principaux pays ou groupe de pays.

|

MATIÈRES PREMIÈRES |

U.R.S.S. |

États-Unis |

C.E.E. |

JAPON |

FRANCE |

|

Ressources agricoles |

5 % |

0 % |

20 % |

30 % |

14 % |

|

Ressources minérales |

5 % |

25 % |

60 % |

75 % |

60 % |

|

Énergie |

0 % |

10 % |

55 % |

84 % |

73 % |

En tête vient l’URSS. Son indépendance est totale en ce qui concerne l’énergie, et à peu près totale pour les matières minérales et les produits agricoles. Autant dire que l’URSS pourrait, sans difficultés majeures, vivre en autarcie complète.

Viennent ensuite les États-Unis qui satisfont par leurs ressources nationales environ 88 % de leurs besoins. Totalement indépendants dans le domaine agricole, ils importent cependant des quantités notables de pétrole et de matières minérales.

En troisième position, la Communauté Économique Européenne apparaît surtout dépendante de l’extérieur pour ce qui concerne l’énergie, du fait de l’importance prise par le pétrole. De même, elle ne satisfait que 40 % de ses besoins en métaux non ferreux. Par contre, sa dépendance en matière agricole est réduite.

Le Japon souffre d’une dépendance encore nettement plus accusée. Presque entièrement tributaire de l’étranger pour son approvisionnement en énergie et en minerais, ce pays est également obligé d’importer près du tiers des produits agricoles qu’il consomme.

Par rapport à l’ensemble des pays de la CEE, la France est plus autonome pour les produits agricoles mais, en revanche, nettement plus dépendante dans le domaine de l’énergie. Le tableau suivant indique, en regard de la répartition de la consommation selon les différentes formes d’énergie, les pourcentages couverts par l’importation :

|

|

Pourcentages d’énergie fournie par |

Pourcentages couverts par l’importation |

|

Charbon |

17 % |

30 % |

|

Houille blanche |

8 % |

0 % |

|

Pétrole |

65 % |

99 % |

|

Gaz naturel |

8 % |

42 % |

|

Nucléaire |

2 % |

30 % |

Au total, nous importons actuellement 73 % de notre consommation totale d’énergie, alors que le pourcentage correspondant en 1960 était seulement de 40 %.

Pour ce qui concerne l’énergie atomique, il convient toutefois de souligner que nos besoins en minerai d’uranium sont actuellement couverts pour l’essentiel par la production nationale et que les réserves françaises d’uranium métal sont évaluées à quelque 45.000 tonnes, ce qui situe notre pays au quatrième rang après les États-Unis, le Canada et l’Afrique du Sud.

En outre, afin de ménager ses réserves nationales, la France a mené depuis 20 ans une active prospection et les nombreuses participations acquises par le Commissariat à l’Énergie Atomique, notamment en Afrique, lui assurent actuellement le contrôle de 10 % environ des réserves mondiales.

L’indépendance paraît donc, pour l’instant, bien assurée dans le secteur de l’uranium. Il faut toutefois se garder d’oublier que l’industrie atomique consomme également des métaux rares tels que le thorium, le zirconium, le lithium, le béryllium etc. indispensables dans l’édification des réacteurs et des futurs surrégénérateurs. Or ces métaux, s’ils peuvent être obtenus en faible quantité lors du raffinage de certains autres métaux, sont surtout abondants dans les pays d’Amérique Latine et d’Afrique.

Pour ce qui concerne les autres minerais et métaux, si la France possède des réserves importantes de minerai de fer, de bauxite, de nickel — encore que, pour ce dernier, la totalité des gisements se trouve située en Nouvelle-Calédonie — elle est très dépendante de l’extérieur pour quantité d’autres produits. Elle manque complètement d’un grand nombre de métaux nécessaires à la fabrication des ferro-alliages.

Pour le cuivre, en particulier, elle ne possède ni ressource ni usine productrice à partir de minerai importé et sa capacité de raffinage est insuffisante. Elle doit couvrir par l’importation la quasi-totalité de ses besoins en étain, zinc, titane, mercure, platine, et 80 % de sa consommation en plomb.

Les vulnérabilités réelles

Les pourcentages qui viennent d’être cités, pour frappants qu’ils soient, ne donnent qu’une idée grossière de la vulnérabilité réelle des économies occidentales.

Lorsque les mines des pays producteurs sont exploitées par des sociétés contrôlées par les pays acheteurs, ceux-ci disposent — pour parler le langage des économistes — de marchés « captifs », et la dépendance se trouve ainsi réduite sauf, bien évidemment, dans les cas de crise politique grave. Or, cette technique de contrôle, au reste de plus en plus dénoncée par les pays du Tiers Monde comme une résurgence du colonialisme, a jusqu’ici été beaucoup plus le fait — en raison de leur puissance politique et financière — des Américains que des Européens et des Japonais.

De même, la dépendance exprimée par ces pourcentages peut n’être, pour partie, qu’apparente dans les cas où tel pays, bien que disposant sur son territoire de réserves importantes, recourt à l’importation en vue de retarder l’épuisement de ses richesses nationales. Telle semble avoir été la politique suivie par les États-Unis pour certaines matières premières comme les hydrocarbures.

Il est vrai aussi que pour mesurer la situation réelle des pays considérés, il conviendrait de tenir compte à la fois de l’éloignement de leurs sources d’approvisionnement et de l’importance de leur flotte de commerce.

Enfin, pour apprécier plus exactement la vulnérabilité, il serait nécessaire de faire intervenir la notion de prix.

Le quadruplement des prix du pétrole en quelques mois ne doit pas faire oublier que le phénomène de hausse — sans être de même ampleur — affecte cependant dans des proportions considérables la quasi-totalité des matières premières.

Sans doute, sur une longue période, l’évolution du coût des matières premières n’a pas été, au moins pour certains produits, plus rapide que celle des prix des produits industriels. Mais, par leur brutalité, les hausses intervenues récemment ont créé une situation, à vrai dire, sans précédent, même si, par certains de ses aspects, celle-ci n’est pas sans rappeler la crise née de la guerre de Corée il y a plus de 20 ans. Pour ne prendre que quelques exemples et en se limitant à la période comprise entre novembre 1972 et novembre 1973, on peut noter les pourcentages suivants : 42 % pour le sucre, 50 % pour l’or, 55 % pour le soja, 80 % pour le blé, 100 % pour le bois, 110 % pour la laine, 115 % pour le cuivre, 117 % pour le caoutchouc, 175 % pour le coton, 180 % pour le phosphate et 360 % pour le zinc. Selon certains experts, ces hausses devraient durablement se poursuivre.

Même si l’importance des phénomènes purement spéculatifs dans une conjoncture d’inflation galopante ne doit pas être oubliée de même que l’aspect quelque peu artificiel de ces hausses, force est de reconnaître que les augmentations constatées sont d’ores et déjà d’une telle ampleur qu’elles risquent de perturber gravement l’économie des pays industrialisés d’Occident. Pour en revenir au cas de la France, rappelons simplement que notre pays consacre environ 25 % de ses devises à l’achat de matières premières, dont les trois quarts pour les seuls produits pétroliers. Ces chiffres donnent une idée — si les hausses se poursuivent ou sont simplement maintenues — des périls qui pèsent sur l’équilibre de la balance des paiements et, par voie de conséquence, sur l’indépendance nationale.

La nécessaire intervention de l’État

Compte tenu de tous les éléments qui viennent d’être brièvement rappelés, et sans même envisager des situations de crise extrême, il est clair que l’accroissement des prix, la diminution des livraisons, le tarissement des échanges peuvent gravement perturber l’équilibre économique des pays les plus dépendants de l’étranger pour leur approvisionnement en matières premières de base.

Pour une nation d’importance moyenne comme la France, le recours aux lois du marché peut-il dans ces conditions être envisagé sans danger ? Cette solution libérale est certes séduisante et de plus conforme aux recommandations de nombreux économistes. Elle est en théorie justifiée par les avantages que nous pourrions retirer, de même que toutes les autres nations, de la division internationale du travail et de la théorie ricardienne de l’avantage comparé. Mais une telle solution ne pourrait être sérieusement retenue que dans un monde idéal d’où seraient absents les tensions ou antagonismes idéologiques.

Les risques de laisser jouer en toute liberté les forces du marché sont en effet multiples et considérables. On peut craindre, tout d’abord, que les prix résultant uniquement de la loi de l’offre et de la demande conduisent, s’il n’existe aucune politique de régulation par les stocks, à des fluctuations cycliques excessives. On peut également redouter l’apparition de prix aberrants nés de l’abus de situations dominantes. La formation récente de monopoles ou d’ententes entre pays fournisseurs justifie cette crainte. En dehors de l’OPEP dans le secteur du pétrole, la création du CIPEC, lequel regroupe les quatre principaux pays exportateurs de cuivre (la Zambie, le Chili, le Zaïre et le Pérou) répond au même objet.

Un autre risque grave est le refus de vente, risque qui n’est nullement théorique puisque c’est bien la situation qui est résultée de l’embargo pétrolier. On pourrait également citer le cas du soja, ou d’autres exemples pris dans le domaine des échanges de technologie.

La prise en compte de tous ces aléas conduit à estimer que, sans bien entendu renoncer à développer les échanges internationaux, l’on ne peut rechercher l’indépendance sans un minimum d’autarcie, ou plus précisément de protection vis-à-vis de l’extérieur. Autant dire que l’État et les pouvoirs publics doivent nécessairement intervenir.

Dans ce domaine, si les politiques que l’on peut envisager ne sont pas nécessairement inédites, il faut cependant bien voir que la concentration des événements malheureux que nous connaissons depuis quelques mois nécessite une organisation nouvelle pour que, selon une expression que j’emprunte au ministre des Finances, « le choc du présent soit compatible avec le progrès du futur ».

Les actions possibles sur le plan intérieur

Développer et contrôler les ressources nationales, récupérer les matières premières usées en réduisant le gaspillage, constituer des stocks de réserve, telles sont, semble-t-il, les actions à développer prioritairement sur le plan intérieur.

Le contrôle et le développement des ressources nationales

Cette action est la plus ancienne. Elle a été constamment poursuivie depuis une trentaine d’années en s’appliquant de préférence, mais non exclusivement, au secteur de l’énergie.

C’est en 1945, dans le climat qui suivit la Libération, et pour accélérer la reconstruction de l’industrie française, que furent nationalisés les charbonnages, l’électricité, le gaz, et que fut créé le Commissariat à l’Énergie Atomique.

Dans le domaine pétrolier, les premiers contrôles sont encore plus anciens. C’est en 1924 que fut créée la Compagnie Française des Pétroles dont le tiers du capital fut détenu dès l’origine par l’État français. Quatre ans plus tard, la loi de 1928 — toujours, et nous devrions dire plus que jamais, d’actualité — organisait, en les répartissant entre les différentes compagnies, l’approvisionnement de la France en hydrocarbures ainsi que le raffinage de ces produits.

Cette action fut complétée, après la guerre, par la création du Bureau de Recherches Pétrolières et de la Régie Autonome du Pétrole, fusionnés en 1966 au sein de la société d’État ELF-ERAP. Ainsi, la France parvenait-elle à s’affranchir — pour partie — de la puissance des grands groupes étrangers, comme l’Italie tenta, de son côté, de le faire par la création de l’ENI (1).

Dans le domaine minier l’État, par la création en 1963 du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), qui résulte de la fusion de différents bureaux spécialisés, a puissamment animé, développé et orienté les recherches, grâce à un financement entièrement public, non seulement en France et dans les pays anciennement colonisés, mais également à l’étranger.

Cette action ne s’est pas limitée à des activités de recherche. Sans recourir, comme dans le domaine de l’énergie, à des nationalisations, l’État n’en a pas moins participé activement en France et Outre-Mer, via le BRGM, à la création et au développement de sociétés d’exploitation dans de nombreux secteurs tels que le fer, avec la Société des Mines de Fer de Mauritanie (MIFERMA), les phosphates, avec la Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Taïba, le manganèse, avec la Compagnie Minière de l’Ogoué (COMILOG) au Gabon, ou les potasses avec la Compagnie des Potasses du Congo.

Malgré des succès sans doute inégaux, il ne semble pas, et il ne serait sans doute pas souhaitable, que l’État renonce aux opportunités qui pourront continuer de s’offrir à lui.

Ce qu’il est convenu d’appeler désormais « la diversification des sources d’approvisionnement » doit nécessairement passer par une meilleure prospection des ressources nationales. Des résultats non négligeables ont déjà été obtenus. Il apparaît désormais nécessaire, notamment par l’achèvement rapide de la carte géologique de base, de permettre une intensification des efforts de prospection et de recherche minière sur notre territoire. Les ressources potentielles sont importantes et encore mal connues. Elles seront d’autant plus et mieux exploitables que la hausse des prix des matières premières se maintiendra durablement.

Au-delà du contrôle et de l’exploitation des ressources nationales selon des méthodes classiques, les efforts à réaliser doivent tendre également à mieux les valoriser. Bien qu’à cet égard les perspectives soient encore lointaines, il n’est pas trop tôt pour envisager dès maintenant les voies de recherche les plus prometteuses. L’avance technologique dont nous disposons dans de nombreux domaines permet de penser que des objectifs, même très ambitieux, sont à notre portée.

Dans le domaine de l’énergie par exemple, en s’engageant résolument dans la voie du nucléaire, le Gouvernement vient de lancer un programme, à vrai dire unique au monde, qui comprend initialement la construction de 13 centrales nucléaires de 1.200 mégawatts chacune.

L’économie et le recyclage des matières premières

Même à supposer que les matières premières que nous consommons ne fassent l’objet d’aucune réduction quantitative, la flambée de leurs prix doit, à elle seule, nécessairement conduire à les économiser.

Dans le domaine de l’énergie, une meilleure isolation thermique des locaux d’habitation ou des bureaux peut permettre des économies substantielles allant jusqu’à 50 % de l’énergie consommée.

De même, dans d’autres secteurs, des innovations techniques comme l’utilisation de plastique amélioré, la recherche de papiers plus minces, etc., peuvent aisément procurer des économies substantielles.

Le souci de mieux valoriser les richesses existantes peut conduire à la mise en œuvre d’autres techniques nouvelles.

C’est ainsi que l’augmentation de la productivité peut être recherchée par « l’intégration » des exploitations évitant la perte des sous-produits.

On peut également citer les recherches visant à la normalisation et à la caractérisation des produits qui conduisent à une utilisation plus rationnelle de la production et de la consommation. À titre d’exemple, certaines études tentent actuellement de ramener de 100 à 10 les types d’émulsion photographique.

Le recyclage des déchets devrait rapidement prendre un essor industriel considérable. Aux États-Unis des milliers de centres de recyclage sont en cours d’installation, bien que l’on y récupère déjà 70 % du fer, 48 % de l’aluminium, 60 % du cuivre, 40 % du plomb, 12 % du zinc, 20 % du papier, etc.

De même, la recherche de produits de substitution devrait également connaître des développements importants. Le caoutchouc synthétique, le plastique, les cuirs synthétiques, sont des exemples classiques. Mais il est techniquement possible d’élaborer quantité d’autres produits de remplacement utilisant des matières premières abondantes ou surabondantes à la place de celles qui deviennent rares ou de plus en plus chères. Ainsi l’aluminium remplaçant le cuivre pour certains emplois et, dans l’avenir, l’hydrogène se substituant aux hydrocarbures dans des moteurs appropriés.

Dans le même ordre d’idées, il peut également être intéressant de faire appel, pour l’extraction de certains produits, à des sources jusqu’ici négligées en raison de leur trop faible rendement. L’exemple des schistes bitumineux aux États-Unis est présent à tous les esprits. Mais on songe également à utiliser les argiles au lieu de la bauxite pour obtenir de l’aluminium, les maigres gisements de charbon pour produire, par gazéification sur place, du gaz naturel, etc.

Sans même évoquer de nouvelles découvertes dont certaines ne peuvent intéresser que le long terme, il paraît inévitable que l’on assiste, très prochainement, dans l’ensemble des économies occidentales, à un « redéploiement » des investissements, la préoccupation majeure des investisseurs privés ou publics étant de donner à chaque unité de matière première consommée le maximum de valeur ajoutée.

La constitution de stocks stratégiques

Si le développement des ressources nationales doit conduire à limiter notre dépendance, il convient également que la France se dote de stocks de matières premières pour lui permettre, soit de pallier des ruptures d’approvisionnement ou simplement de résister aux pressions d’un bloc de pays producteurs, soit de vivre en autarcie pendant un certain temps dans l’hypothèse d’une crise grave ou d’une guerre.

Question relativement simple dans les pays où l’économie est tout entière entre les mains de l’État, la constitution de stocks stratégiques se pose différemment dans les pays vivant en régime d’économie libérale.

Pour l’instant, les États-Unis sont la seule puissance du monde libre qui ait conçu et réalisé depuis 1945 une politique de stocks stratégiques d’une certaine ampleur (2). Le Japon tente également, depuis 1973, de s’orienter dans cette voie mais plus timidement et dans une conjoncture évidemment moins favorable.

Les stocks stratégiques américains, qui excluent d’ailleurs les produits énergétiques, comprennent aujourd’hui 91 produits et sont destinés à assurer l’autonomie de l’économie américaine pendant au moins un an. Ils étaient estimés à près de 7 milliards de dollars en 1972. Ce dernier chiffre donne une idée de l’effort financier qu’a dû consentir un pays dont le territoire est particulièrement riche en matières premières et dont la dépendance à l’égard de l’extérieur — nous l’avons vu — peut être pourtant considérée comme limitée.

En France, le problème des stocks a été examiné depuis déjà plusieurs années. En 1972, un groupe de travail interministériel constitué à l’initiative du Secrétariat Général de la Défense Nationale, a remis ses conclusions au Gouvernement. Mais celles-ci n’ont pu faire l’objet jusqu’à présent, pour des raisons financières évidentes, que d’une application limitée.

Les résultats déjà atteints dans ce domaine sont cependant loin d’être négligeables.

Un effort particulier a été réalisé en faveur de notre approvisionnement pétrolier. C’est ainsi que nous disposons, depuis la crise de Suez en 1956, d’un stock permanent équivalent à trois mois de consommation. De son côté, le Commissariat à l’Énergie Atomique a constitué un stock d’uranium de précaution qui représente, compte tenu des besoins actuels, plusieurs années de consommation. Deux autres expériences de stockage de métaux rares (platine et molybdène), réalisées sous l’égide du Ministère de l’Industrie, ont permis de prendre concrètement la mesure des problèmes que pose une entreprise de ce genre. La poursuite de cette opération sur une plus large échelle dépend évidemment des moyens financiers qui pourront lui être consacrés. Des crédits ont été demandés à cet effet dans le prochain budget. En tout état de cause, il ne peut s’agir que d’une opération de longue haleine appelée à se réaliser sur plusieurs années.

Les leçons que nous pouvons tirer de la récente crise du pétrole devraient, à mon sens, nous inciter à porter progressivement nos stocks d’hydrocarbures de trois à quatre mois.

Il conviendrait également de procéder à un choix, parmi toutes les matières premières, afin de déterminer celles qui présentent un caractère stratégique évident et les faire bénéficier, pour cette raison, d’un stockage prioritaire. Nous inspirant de l’exemple japonais, nous pensons qu’il est possible de déterminer pour chaque catégorie de produits un taux d’indépendance ainsi défini :

Production intérieure + Production « captive »

Consommation totale

Nous estimons en outre que, lorsque le rapport reste en dessous d’un certain seuil — le taux de 50 % pouvant, en première approximation, constituer le seuil d’alerte — une décision de stockage pourrait être prise, le niveau des stocks à constituer étant, bien évidemment, d’autant plus élevé que le ratio d’indépendance serait lui-même plus faible.

La réalisation combinée de toutes ces mesures internes : interventions nouvelles de l’État, économie et recyclage des matières premières, constitution de stocks stratégiques, implique, à n’en pas douter, des efforts financiers importants. Or, pour ne prendre qu’un seul exemple, la France qui consacrait à la Recherche 1,7 % de son P.N.B. en 1972, se situait derrière l’URSS (3 %), les États-Unis (2,6 %), la Grande-Bretagne (2,1 %) et l’Allemagne de l’Ouest (2,0 %). Lorsque l’on sait, par ailleurs, que les États-Unis ont prévu d’augmenter en 1974 de 20 % leur budget de 1973 consacré aux recherches dans le seul domaine de l’énergie, on mesure l’effort supplémentaire qui devra être consenti par notre pays.

En outre, il n’est pas exclu que les profonds changements qui interviendront nécessairement puissent déboucher, à terme, sur un nouveau modèle de croissance où les impératifs de l’environnement par la limitation du gaspillage rejoindront ceux de l’économie, tant il est vrai, ainsi que le rappelait récemment M. Alain Peyrefitte, que le « ménagement » des ressources naturelles doit devenir une préoccupation essentielle de la politique économique.

Les actions possibles sur le plan extérieur

La nécessité d’un approvisionnement en matières premières stable et peu coûteux n’est correctement perçue qu’en période de crise, de même que le prix de la liberté n’est réellement apprécié que lorsque celle-ci est perdue.

Il a fallu attendre la hausse des prix des matières premières et la crise du pétrole pour que les pays économiquement développés prennent conscience des difficultés et conçoivent de nouvelles politiques pour tenter de les résoudre. C’est dire que, quelle que soit leur taille, toutes les nations à la fois soucieuses de leur indépendance et de la poursuite de leur expansion seront appelées, peu ou prou, à promouvoir chez elles les mesures que nous venons de décrire rapidement.

Ces mesures pourraient presque être considérées comme suffisantes par les nations-continents, comme les États-Unis ou l’URSS, dès lors que celles-ci jouissent aujourd’hui et pour longtemps encore d’une indépendance quasi totale. Il n’en va évidemment pas de même des autres pays, assimilables selon Raymond Aron à des « usines de transformation » qui doivent, pour cette raison, nécessairement compléter leur action interne par des mesures actives de politique extérieure.

Cette nécessité a été si clairement perçue par le Japon, dont on a rappelé l’extrême dépendance vis-à-vis de l’étranger, que le problème de son approvisionnement en matières premières a donné naissance à une nouvelle politique étrangère que ses dirigeants qualifient eux-mêmes de « diplomatie des ressources ».

Sans envisager de recourir à certaines des actions imaginées par les Japonais — ce que d’ailleurs la situation de la France ne justifierait pas — proposons-nous maintenant d’examiner les mesures externes susceptibles de pouvoir être raisonnablement développées.

Les mesures à promouvoir sur le plan mondial

Les échanges de matières premières représentent plus de 40 % du commerce mondial. De plus — nous l’avons vu dans la première partie de cet exposé — les matières premières consommées par les pays riches se trouvent de plus en plus sur le sol et dans le sous-sol des pays pauvres, dont elles constituent souvent la principale, sinon l’unique richesse. C’est dire que, nonobstant les efforts de détente, si le monde se trouvait politiquement et idéologiquement moins divisé, le problème de l’approvisionnement en matières premières des pays industrialisés devrait être inséparable de celui du développement des pays économiquement encore sous-développés. Autant considérer que ces deux problèmes, ou plus exactement ce même problème à double face, devrait trouver sa solution dans un cadre mondial.

Les efforts qui ont été tentés dans ce domaine ont porté sur la stabilisation des cours, mais n’ont pas donné de résultats très positifs. Les accords internationaux, dont les plus anciens remontent à l’immédiat après-guerre, concernent le café, le sucre, le blé, l’huile d’olive et l’étain. La garantie de prix minima aux producteurs, qui devait résulter d’une meilleure adaptation de l’offre — généralement excédentaire — à la demande, devait être obtenue par la constitution de stocks de sécurité, la limitation des productions et la fixation de quotas à l’exportation.

L’application de ces principes qui avait déjà connu des fortunes diverses au cours des dernières années, du fait des oppositions d’intérêts, a été pratiquement abandonnée en 1973 en raison du renversement complet de la conjoncture, de sorte que maintenant les lois qui président à la formation des prix sont redevenues celles de l’offre et de la demande.

Rappelons également d’un mot que, depuis plusieurs années, la France a poursuivi ses efforts pour attirer l’attention du monde sur les risques attachés à la disparité du niveau de développement économique entre les pays du Tiers Monde, producteurs de matières premières, et les pays industriels consommateurs. Le président G. Pompidou déclarait, quelques mois avant la crise, que les grandes nations industrielles devaient se pencher sur ce problème non seulement pour des raisons humanitaires mais dans l’intérêt même de leur sécurité politique. Il proposait qu’à l’échelle mondiale, des accords sur les produits de base soient établis pour assurer aux pays producteurs des revenus stables et équitables. De même, après avoir au plus fort de la crise pétrolière fortement insisté pour que les problèmes de l’énergie soient examinés dans un cadre mondial réunissant les producteurs et les consommateurs, notre ministre des Affaires Étrangères a rappelé, il y a quelques mois à New York, l’intérêt d’une concertation internationale sur les matières premières et le développement.

Il faut malheureusement reconnaître que plusieurs de nos grands partenaires, notamment Européens, sans doute parce qu’ils restent trop attachés au dogme de la liberté absolue du commerce international, ont refusé de prendre en considération ces recommandations.

Malgré l’échec de ces tentatives, la diplomatie française continue d’encourager toutes les initiatives tendant à promouvoir un nouvel ordre économique mondial et c’est la raison pour laquelle elle a vivement appuyé l’action du président Boumediène au sein de l’actuelle session extraordinaire des Nations Unies.

Les mesures à promouvoir sur le plan régional

À défaut d’une organisation mondiale qui ne peut, pour l’instant, que rester un espoir, la concertation internationale dans le cadre des organisations auxquelles nous participons, comme l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (O.C.D.E.) ou la Communauté Économique Européenne, peut-elle apporter une solution ?

Ici encore, les résultats paraissent plutôt décevants.

Dans le domaine nucléaire, les divergences d’intérêt s’ajoutant aux querelles d’école sur le plan technologique ont réduit à peu de choses l’application effective du traité de l’Euratom. Le résultat, aujourd’hui, est que l’on voit s’édifier deux projets concurrents. D’une part, Eurodif, fondé sur le procédé de diffusion gazeuse et qui groupe la France, la Belgique, l’Italie et l’Espagne, la Suède n’ayant pas donné son accord. D’autre part, Urenco, où l’Allemagne, la Hollande et la Grande-Bretagne préfèrent utiliser le procédé d’ultracentrifugation.

Dans le domaine de l’énergie, les résultats ne sont guère plus consistants malgré — il faut bien le dire — les efforts répétés de la France pour promouvoir une véritable politique communautaire.

Les actions bi-ou multilatérales

Si l’organisation d’un nouvel ordre mondial ne peut concerner que le long terme, et si la coopération au niveau régional ne peut apporter, dans l’état actuel des institutions et des mentalités, que des résultats limités, le recours à la coopération et aux accords bi-ou multilatéraux s’impose.

Cette politique a déjà fait et continue de faire l’objet des plus vives critiques. Un observateur de grand talent n’a-t-il pas été jusqu’à qualifier les accords récemment passés par la France avec certains pays du Moyen-Orient de « machiavélisme de sous-préfecture », estimant que lorsque les producteurs s’organisent en cartels, les consommateurs ont tout intérêt à se grouper, eux aussi, pour éviter les surenchères ruineuses ?

Ce raisonnement oublie que les aspects purement économiques et financiers du problème ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération.

La France n’étant, depuis plus de dix ans, engagée dans aucun conflit, ayant mieux que tout autre réussi l’émancipation de ses anciennes colonies et ayant, la première, conçu et développé la politique de détente, d’entente et de coopération avec les pays de l’Est, dispose auprès des pays non alignés d’un capital de confiance considérable.

En assurant une plus large diversification des sources d’approvisionnement, ces accords bi- ou multilatéraux doivent cependant, pour être efficaces et durables, s’assortir de garanties données aux investisseurs privés tout en permettant le développement des pays fournisseurs.

Les pays de la zone franc peuvent continuer de bénéficier d’une place privilégiée, non seulement en raison des liens historiques et politiques qui nous lient à eux, mais aussi parce que le paiement des matières premières achetées chez eux nous dispense de puiser sur nos réserves en devises.

Sans renoncer aux liens préférentiels qui nous unissent à ces pays, il est certain que des novations devront tenir compte des nouveaux rapports qui s’établiront avec les autres pays du Tiers Monde.

L’exploitation des richesses naturelles de ces pays par des firmes étrangères s’est réalisée jusqu’ici le plus souvent sans contrepartie. Aussi, les sentiments de frustration qui en sont résultés et les revendications légitimes de leurs gouvernements pour contrôler leur économie justifient qu’à l’avenir les sociétés minières interviennent selon des modalités nouvelles.

En raison de l’ampleur des risques politiques, on ne peut imaginer que les sociétés françaises puissent procéder aux investissements nécessaires sans bénéficier des mêmes garanties ou aides que leurs concurrentes étrangères.

Dans ce domaine, quelques améliorations pourraient être apportées aux règles actuellement en vigueur. Elles viennent de l’être au bénéfice du Tiers Monde hors zone franc pour ce qui concerne l’extension des couvertures de l’assurance-crédit et l’élargissement des garanties des investissements commerciaux et industriels. De même, les errements suivis en matière de prêts pourraient, semble-t-il, être assouplis.

En dehors des formules classiques d’achats directs ou de contrats à long terme, l’approvisionnement devra de plus en plus se réaliser grâce à des achats auprès de sociétés dont on détient une part notable du capital. Telle est l’idée de base du « Plan Cuivre », arrêté par le Gouvernement en 1972, dont l’objectif est de promouvoir une politique de participation dans les mines, usines de concentration et fonderies à l’étranger, tout en préparant en France la réalisation d’une raffinerie et le développement de la récupération et de l’amélioration des déchets.

Toutes ces orientations nouvelles auront pour conséquence nécessaire, sinon une moins grande autonomie des firmes à mesure que le rôle des États sera plus affirmé, du moins une plus étroite coopération entre ces derniers et les industriels privés.

Mais l’association avec des intérêts locaux publics ou privés devra également se réaliser dans les pays producteurs pour permettre à ces derniers de participer à la transformation et à la distribution de leurs propres richesses.

En favorisant ainsi un rééquilibrage des termes de l’échange et en aidant au développement des pays producteurs, les pays consommateurs s’apercevront que les motivations de caractère stratégique sur la sécurité de leur approvisionnement en matières premières sont compatibles avec des perspectives d’augmentation de leurs exportations de biens d’équipement et même — pourquoi ne pas le dire ? — de ventes ou d’assistance en matière d’armement et, en fin de compte, du rétablissement corrélatif de leurs balances des paiements.

Je ne sais si, au terme de cet exposé nécessairement un peu long — bien que certaines questions n’aient pu être qu’effleurées — je vous ai fait partager ce sentiment que l’objectif de sécurité de nos approvisionnements en matières premières doit désormais revêtir un caractère d’intérêt national prioritaire. Telle est ma conviction profonde.

Parmi les diverses possibilités d’action retenues comme susceptibles de limiter notre dépendance économique, deux paraissent devoir retenir plus particulièrement l’attention, à savoir la constitution de stocks stratégiques et les efforts de recherche sous toutes ses formes. Mais est-il besoin de souligner la difficulté des choix budgétaires qu’implique la mise en œuvre d’une telle politique ?

En toute hypothèse, des sacrifices vont s’imposer qui réclameront durablement une parfaite cohésion nationale. Il semble que ces inévitables sacrifices seront d’autant mieux supportés que le public — encore peu averti, malgré l’abondance de la presse spécialisée et les louables et récents efforts de la télévision — sera mieux informé de ce que représente réellement la vulnérabilité économique.

Mais ce serait une erreur de limiter l’examen de cet immense problème au seul aspect de notre propre sécurité au moment où les événements des derniers mois peuvent être interprétés — sans risque d’exagération — comme un défi lancé au monde occidental par des pays trop longtemps restés à l’écart de l’expansion mondiale.

« Les intérêts transigent toujours, mais les passions jamais » disait André Maurois. Aussi, l’information dont nous ressentons tous le besoin devra-t-elle, à mon sens, s’efforcer de bien situer le problème national de nos approvisionnements dans le cadre plus général de l’équilibre économique mondial sans lequel rien de durable ne peut être envisagé. Au reste, les solutions égoïstes et étriquées ne sont pas conformes au génie de la France.

Si notre pays a continûment substitué pour lui-même — de même qu’il le souhaitait pour les autres — le dialogue à la confrontation, c’est non seulement pour des raisons politiques, morales, économiques, mais également par simple réalisme.

Est-ce faire preuve d’un pessimisme exagéré que de redouter, à défaut de la généralisation du dialogue et, partant, de l’instauration d’un nouvel ordre mondial, de tragiques évolutions ?

Pour en revenir aux seules augmentations des prix du pétrole, le transfert de richesse au profit des pays producteurs risque de conduire, dans moins de dix ans, à des situations véritablement explosives. Il est prévu que, à moins d’une baisse des prix — pour l’instant hypothétique — les pays du Moyen-Orient détiendront à eux seuls 80 % des réserves monétaires mondiales, cette situation recouvrant d’ailleurs des situations très différentes (le revenu par tête en Arabie Saoudite sera en 1980 nettement supérieur au revenu français en 1973, mais celui de l’habitant du Koweït sera le double et celui d’Abu Dhabi 20 fois plus élevé).

Ces chiffres donnent à ce point le vertige que l’on peut se demander — bien que nous soyons éloignés de l’échéance de quelques années seulement — s’ils ont une quelconque chance d’être véritablement atteints. Ne risque-t-on pas, dans ce domaine, de commettre la même erreur qu’en matière de croissance exponentielle ?

Mais, même s’il est bien vrai que les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel, les chiffres qui viennent d’être cités doivent rester présents à l’esprit — au moins à titre d’ordre de grandeur — pour nous aider à concevoir les mutations profondes qui ne peuvent manquer d’en résulter.

Si l’on n’y prend pas garde, l’évolution spontanée conduira non seulement à un transfert considérable de ressources des pays consommateurs aux pays producteurs mais, au sein de ces derniers, à des inégalités considérables selon qu’ils sont plus ou moins peuplés.

Sauf à imaginer de nouveaux affrontements sanglants, toute solution raisonnable devra nécessairement passer par une répartition des richesses, non plus entre les pays développés et les autres, mais entre, d’une part, le Tiers Monde subitement enrichi par la vente de ses précieuses matières premières et, d’autre part, ce que l’on commence à baptiser le « IVe Monde », c’est-à-dire le reste de la planète à la fois surpeuplé et famélique.

Il était bon que l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrât une longue session à l’examen complet de cette gigantesque mutation. Des enseignements qui en résulteront, il nous faut garder l’espoir qu’au lieu de la persistance des égoïsmes sacrés, puisse naître et se développer un nouvel humanisme. ♦

(1) ENI : Ente Nazionale Idrocarburi (Office National des Hydrocarbures).

(2) Cf. lieutenant-colonel M. de Noray : « Les stocks stratégiques des États-Unis » in Revue « Défense Nationale », Décembre 1973.