Nationalisme et populisme sont désormais des enjeux politiques majeurs, au détriment de la démocratie représentative remise en cause y compris en Europe. Autorité versus liberté, démagogie vs pédagogie, majorité silencieuse vs minorité agissante... autant de crises qui ébranlent non seulement le fonctionnement interne des États mais qui questionnent le fonctionnement des relations internationales en favorisant le rapport de force et l’unilatéralisme.

Parmi les livres – Un monde sans boussole ? (3/10) (T 1134)

Nationalism and populism are now major political issues, to the detriment of representative democracy being questioned, including in Europe. Authority versus freedom, demagoguery versus pedagogy, silent majority versus active minority... so many crises that not only undermine the internal functioning of States but also question the functioning of international relations by favoring the balance of power and unilateralism.

Tour d’horizon du « petit » groupe des leaders mondiaux

L’année 2020 devrait être placée sous l’égide des mêmes leaders mondiaux. Choc de Donald Trump sur lequel tout le monde continue de s’interroger, ne tenant pour prévisible que son imprévisibilité. Confirmation de Poutine, revenu semble-t-il en grâce à la veille du G7 de Biarritz, fin août, et qui se sera rendu trois fois en France cette année. Ascension de Xi Jinping, leader national, qui incarne le « grand renouveau de la nation chinoise », qui a fêté avec éclat le 1er octobre 2019 le 70e anniversaire de la création de la Chine populaire ; cérémonie entachée par la massive contestation qui se prolonge à Hong Kong. N’oublions pas Recep Tayyip Erdogan, bien que son étoile ait momentanément pâli, l’AKP ayant perdu la mairie d’Istanbul ; d’où sa « fuite en avant » dans la Syrie du nord-est et ses dérives verbales. Narendra Modi, dont le parti, le Bharatiya Janata Party (BJP) – ou ses alliés contrôlent 18 des 29 États indiens ne laissant au parti du Congrès que le contrôle d’un seul État d’importance – a remporté, haut la main, les élections générales d’avril-mai 2019 à la Chambre basse en obtenant 303 sièges sur 542. Il semble inaugurer un « long » règne.

Christophe Jaffrelot : L’Inde de Modi - National-populisme et démocratie ethnique ; Fayard, 2019 ; 348 pages.

Christophe Jaffrelot, grand spécialiste de l’Asie du Sud, y démontre maints chiffres, faits et événements à la clef : comment la prise du pouvoir par les nationalistes tend à faire basculer l’Inde dans un nouveau type de régime, la démocratie ethnique, grâce au succès électoral d’une forme de national-populisme incarné par Narendra Modi. L’hindouisme, d’après le recensement de 2011, représente 80 % de la population, mais il est divisé en de nombreux courants sectaires et laisse plus de 240 millions d’âmes à d’autres cultes. L’islam avec 170 millions de croyants fait de l’Inde le troisième pays musulman du monde. Les chrétiens, 2,3 % de la population, constituent une minorité de 28 millions de personnes, ce qui ferait d’eux le 50e pays du monde, jouent un rôle important dans l’éducation et les soins, comme en témoigne l’œuvre de Mère Teresa. Les Sikhs, moins de 2 % de la population, soit 24 millions (plus que la population juive mondiale de 14,5 millions), mais leur poids social, politique, économique et culturel reste sans commune mesure avec ce faible pourcentage. Ils sont toujours surreprésentés au sein de l’armée, du fait notamment du statut de « race martiale » que les Britanniques leur avaient reconnu, mais aussi de leur ardeur au travail. L’essor du nationalisme hindou se traduit aujourd’hui par un rejet de la diversité religieuse dont le pays a longtemps tiré une grande fierté. Christophe Jaffrelot explique successivement comment on a fabriqué en Modi l’étoffe d’un héros, avant de démonter les mécanismes qui l’ont conduit au pouvoir. Il en est résulté une réécriture de l’histoire, la lutte contre les libéraux, la mise au pas des universités, la mise sous tutelle des ONG. L’Hindutva, idéologie du nationalisme hindou, a pénétré largement la sphère publique et vise à transformer le pays en une « démocratie ethnique », en procédant à la marginalisation institutionnelle des musulmans. En mettant fin, en août 2019, au statut particulier du Cachemire, on voit que ce mouvement progresse toujours.

Christophe Jaffrelot, grand spécialiste de l’Asie du Sud, y démontre maints chiffres, faits et événements à la clef : comment la prise du pouvoir par les nationalistes tend à faire basculer l’Inde dans un nouveau type de régime, la démocratie ethnique, grâce au succès électoral d’une forme de national-populisme incarné par Narendra Modi. L’hindouisme, d’après le recensement de 2011, représente 80 % de la population, mais il est divisé en de nombreux courants sectaires et laisse plus de 240 millions d’âmes à d’autres cultes. L’islam avec 170 millions de croyants fait de l’Inde le troisième pays musulman du monde. Les chrétiens, 2,3 % de la population, constituent une minorité de 28 millions de personnes, ce qui ferait d’eux le 50e pays du monde, jouent un rôle important dans l’éducation et les soins, comme en témoigne l’œuvre de Mère Teresa. Les Sikhs, moins de 2 % de la population, soit 24 millions (plus que la population juive mondiale de 14,5 millions), mais leur poids social, politique, économique et culturel reste sans commune mesure avec ce faible pourcentage. Ils sont toujours surreprésentés au sein de l’armée, du fait notamment du statut de « race martiale » que les Britanniques leur avaient reconnu, mais aussi de leur ardeur au travail. L’essor du nationalisme hindou se traduit aujourd’hui par un rejet de la diversité religieuse dont le pays a longtemps tiré une grande fierté. Christophe Jaffrelot explique successivement comment on a fabriqué en Modi l’étoffe d’un héros, avant de démonter les mécanismes qui l’ont conduit au pouvoir. Il en est résulté une réécriture de l’histoire, la lutte contre les libéraux, la mise au pas des universités, la mise sous tutelle des ONG. L’Hindutva, idéologie du nationalisme hindou, a pénétré largement la sphère publique et vise à transformer le pays en une « démocratie ethnique », en procédant à la marginalisation institutionnelle des musulmans. En mettant fin, en août 2019, au statut particulier du Cachemire, on voit que ce mouvement progresse toujours.

Le descendant de l’unique dynastie communiste de la planète, Kim Jong-un, a acquis les galons de négociateur avisé, ce qui lui a valu de rencontrer à plusieurs reprises les « grands » de ce monde sans desserrer l’étreinte à l’intérieur ni de progresser sur le dossier nucléaire. Convient-il d’ajouter à cet aéropage Mohammed ben Salmane (MBS), qui vient de lancer la mise en bourse d’Aramco (évaluée à 1 700 milliards de dollars), l’introduction boursière la plus importante du monde ayant rapporté 25,6 milliards.

Malise Ruthven : L’Arabie des Saoud, Wahhabisme, violence et corruption ; La Fabrique, 2019 ; 324 pages.

C’est un portrait au scalpel que dresse l’écrivain et universitaire irlandais de l’Arabie saoudite et du prince héritier, qui a surmonté l’affaire Khashoggi et imprimé sa marque au pays. Après s’être penché sur cette pénible affaire et effectué un détour au travers de l’histoire du Royaume, il décrit la mutation politique d’ampleur à l’œuvre. Pas à pas, MBS a remisé aux accessoires le modèle politique qui avait gouverné le pays depuis deux siècles, où les princes avaient toute latitude pour gouverner, en bénéficiant du soutien loyal des religieux auxquels était dévolue la responsabilité de définir et d’appliquer les normes sociales. Or, la police religieuse a été privée, depuis 2016, de ses pouvoirs d’arrestation ; le prince héritier commença à promouvoir des figures « modérées » au sein du haut clergé. Puis la diabolisation des Frères musulmans a représenté un changement radical. Pourtant, conclut l’auteur, chez les souverains arabes sunnites, le sentiment anti-iranien est sans doute renforcé par l’hostilité au chiisme que le régime saoudien a nourri avec tant de force. La menace que représente l’Iran ne s’explique pas seulement par les ambitions hégémoniques de l’ancien rival persan qui défia la puissance ottomane au XIXe siècle. L’activisme iranien est une menace parce qu’il englobe des éléments susceptibles de s’harmoniser avec la modernité, une thèse qui comporte bien des limites.

C’est un portrait au scalpel que dresse l’écrivain et universitaire irlandais de l’Arabie saoudite et du prince héritier, qui a surmonté l’affaire Khashoggi et imprimé sa marque au pays. Après s’être penché sur cette pénible affaire et effectué un détour au travers de l’histoire du Royaume, il décrit la mutation politique d’ampleur à l’œuvre. Pas à pas, MBS a remisé aux accessoires le modèle politique qui avait gouverné le pays depuis deux siècles, où les princes avaient toute latitude pour gouverner, en bénéficiant du soutien loyal des religieux auxquels était dévolue la responsabilité de définir et d’appliquer les normes sociales. Or, la police religieuse a été privée, depuis 2016, de ses pouvoirs d’arrestation ; le prince héritier commença à promouvoir des figures « modérées » au sein du haut clergé. Puis la diabolisation des Frères musulmans a représenté un changement radical. Pourtant, conclut l’auteur, chez les souverains arabes sunnites, le sentiment anti-iranien est sans doute renforcé par l’hostilité au chiisme que le régime saoudien a nourri avec tant de force. La menace que représente l’Iran ne s’explique pas seulement par les ambitions hégémoniques de l’ancien rival persan qui défia la puissance ottomane au XIXe siècle. L’activisme iranien est une menace parce qu’il englobe des éléments susceptibles de s’harmoniser avec la modernité, une thèse qui comporte bien des limites.

Enfin last but not least, Jair Bolsonaro, « ancien capitaine », se conduit en général en chef peu avare en déclarations tonitruantes qui a accueilli les dirigeants des BRICS. Dans cette galerie, limitée et subjective des leaders mondiaux, les dirigeants démocratiques apparaissent en nette minorité. Emmanuel Macron, au fort engagement européen, fervent apôtre du multilatéralisme, ardent pourfendeur de la montée des inégalités qui se « trouvent au cœur du problème », initiateur du Forum de Paris pour la Paix (11-13 novembre 2019) qui a réuni 33 chefs d’État et de gouvernement, peut-il être considéré comme le porte-parole du multilatéralisme, de la règle de droit, dès lors que l’étoile d’Angela Merkel, jadis la « femme la plus puissante du monde », a pâli ? Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, resté le plus longtemps au pouvoir, s’efforce de dynamiser la diplomatie nipponne en faisant du Japon un pays clef dans le contexte de la rivalité sino-américaine. En tout cas, peu de leaders nouveaux et porteurs d’avenir ayant un poids et une notoriété suffisante n’ont émergé sur la scène internationale.

Des populistes au monde des nouveaux autoritaires

Le populisme, les populismes sont devenus un phénomène majeur d’ampleur planétaire, et semble-t-il durable. Le déferlement actuel des vagues de protestation du Chili au Liban, si elles ne sont pas a priori d’essence populiste, s’en prennent aux mêmes cibles : élites corrompues, système politique grippé, inégalités croissantes… À ce thème, désormais classique, vient s’ajouter l’analyse fouillée des auteurs rassemblés par l’Institut Montaigne sur le monde des nouveaux autoritaires.

Alain Dieckhoff, Christophe Jaffrelot, Élise Massicard (dir.) : Populismes au pouvoir ; « L’enjeu mondial », Sciences Po Les Presses, 2019 ; 294 pages.

Longtemps, l’étude du populisme s’est concentrée sur la façon dont ses hérauts se comportaient dans l’opposition, à l’occasion de campagnes électorales au cours desquelles ils cherchaient à peser sur la stratégie des partis traditionnels. Le populisme fonde sa stratégie sur une dichotomie entre des élites réputées corrompues, tant financièrement, que par leur cosmopolitisme et leur immoralité, et un peuple pur, enraciné dans le sol national et victime à la fois de ces élites et des menaces extérieures, globalisation, impérialisme, Union européenne. Désormais, c’est sur le gouvernement des populistes qu’il convient de mettre l’accent, tant il est vrai qu’ils sont au pouvoir dans toutes les parties du monde. Le populisme, jadis cantonné à l’Amérique latine, s’est répandu et s’est mondialisé. Il s’est diffusé dans les anciennes démocraties populaires, progresse régulièrement dans des démocraties récentes, ainsi que dans des régimes plus fermés. Contrairement à ce que leurs discours antisystème ou anti-élites le laisseraient supposer, les leaders populistes ne sont pas sans moyens financiers (Donald Trump) ni des novices (Recep Tayyip Erdogan, Narendra Modi, Benyamin Netanyahou), ces derniers ont un solide ancrage local ou une expérience politique. Sitôt élus, les leaders populistes cherchent rapidement à concentrer le pouvoir entre leurs mains, en accentuant sa personnalisation qui préside à leur arrivée aux affaires. Ils montrent leur hostilité à l’égard de tous les contre-pouvoirs que sont la justice, les universités, les ONG et les médias. L’évolution notable de ces quinze dernières années est que l’on est passé de mouvements populistes à des régimes populistes. Bien évidemment ils sont désormais au pouvoir selon des modalités éminemment variables, ce qu’explorent dans le détail les différentes contributions. Ils détiennent seuls le pouvoir (Hongrie avec le Fidesz, Pologne avec le PiS) ou en coalition (Slovaquie, République tchèque, Autriche). Populisme de gauche, populisme de droite, démagogie, émotions et moralisme, propagande et démagogie, rejet du pluralisme, démocratie ethnique et État sécuritaire, la gamme des expériences, des sujets et des exemples est large. L’analyse des auteurs ne s’en tient pas à la seule Europe. Bien des cas sont passés en revue : le populisme droitier d’Imran Khan au Pakistan, la démocratie délégative et la démocratisation du Venezuela de Maduro. Le cas thaïlandais est caractéristique, Thaksin Shinawatra fut l’homme le plus populaire du pays, mobilisa les masses contre les élites, ce qui favorisa en retour une réaction autoritaire de celles-ci, en l’occurrence une dictature. Le cas du régime de Rodrigo Duterte aux Philippines, variante du populisme et phénomène philippin, a traduit d’abord un « populisme punitif » qu’incarne sa « guerre contre la drogue » et qui a fait craindre un dérapage vers l’autoritarisme. Il est dommage que cette intéressante synthèse n’ait pas porté, en dehors de la politique America First, sur les politiques étrangères populistes. Se résument-elles aux mêmes obsessions : hostilité aux alliances, approche mercantiliste, attirance pour les régimes autoritaires, rejet de l’immigration étrangère ? Personne ne semble pouvoir dire si la vague populiste actuelle est conjoncturelle ou durable, et si elle s’atténuera en se fondant davantage dans les traditions nationales. En tout cas elle est liée intimement au problème migratoire comme on le verra.

Longtemps, l’étude du populisme s’est concentrée sur la façon dont ses hérauts se comportaient dans l’opposition, à l’occasion de campagnes électorales au cours desquelles ils cherchaient à peser sur la stratégie des partis traditionnels. Le populisme fonde sa stratégie sur une dichotomie entre des élites réputées corrompues, tant financièrement, que par leur cosmopolitisme et leur immoralité, et un peuple pur, enraciné dans le sol national et victime à la fois de ces élites et des menaces extérieures, globalisation, impérialisme, Union européenne. Désormais, c’est sur le gouvernement des populistes qu’il convient de mettre l’accent, tant il est vrai qu’ils sont au pouvoir dans toutes les parties du monde. Le populisme, jadis cantonné à l’Amérique latine, s’est répandu et s’est mondialisé. Il s’est diffusé dans les anciennes démocraties populaires, progresse régulièrement dans des démocraties récentes, ainsi que dans des régimes plus fermés. Contrairement à ce que leurs discours antisystème ou anti-élites le laisseraient supposer, les leaders populistes ne sont pas sans moyens financiers (Donald Trump) ni des novices (Recep Tayyip Erdogan, Narendra Modi, Benyamin Netanyahou), ces derniers ont un solide ancrage local ou une expérience politique. Sitôt élus, les leaders populistes cherchent rapidement à concentrer le pouvoir entre leurs mains, en accentuant sa personnalisation qui préside à leur arrivée aux affaires. Ils montrent leur hostilité à l’égard de tous les contre-pouvoirs que sont la justice, les universités, les ONG et les médias. L’évolution notable de ces quinze dernières années est que l’on est passé de mouvements populistes à des régimes populistes. Bien évidemment ils sont désormais au pouvoir selon des modalités éminemment variables, ce qu’explorent dans le détail les différentes contributions. Ils détiennent seuls le pouvoir (Hongrie avec le Fidesz, Pologne avec le PiS) ou en coalition (Slovaquie, République tchèque, Autriche). Populisme de gauche, populisme de droite, démagogie, émotions et moralisme, propagande et démagogie, rejet du pluralisme, démocratie ethnique et État sécuritaire, la gamme des expériences, des sujets et des exemples est large. L’analyse des auteurs ne s’en tient pas à la seule Europe. Bien des cas sont passés en revue : le populisme droitier d’Imran Khan au Pakistan, la démocratie délégative et la démocratisation du Venezuela de Maduro. Le cas thaïlandais est caractéristique, Thaksin Shinawatra fut l’homme le plus populaire du pays, mobilisa les masses contre les élites, ce qui favorisa en retour une réaction autoritaire de celles-ci, en l’occurrence une dictature. Le cas du régime de Rodrigo Duterte aux Philippines, variante du populisme et phénomène philippin, a traduit d’abord un « populisme punitif » qu’incarne sa « guerre contre la drogue » et qui a fait craindre un dérapage vers l’autoritarisme. Il est dommage que cette intéressante synthèse n’ait pas porté, en dehors de la politique America First, sur les politiques étrangères populistes. Se résument-elles aux mêmes obsessions : hostilité aux alliances, approche mercantiliste, attirance pour les régimes autoritaires, rejet de l’immigration étrangère ? Personne ne semble pouvoir dire si la vague populiste actuelle est conjoncturelle ou durable, et si elle s’atténuera en se fondant davantage dans les traditions nationales. En tout cas elle est liée intimement au problème migratoire comme on le verra.

Le nouvel autoritarisme, qui s’est largement répandu dans tous les coins de la planète constitue-t-il une nouvelle norme ?

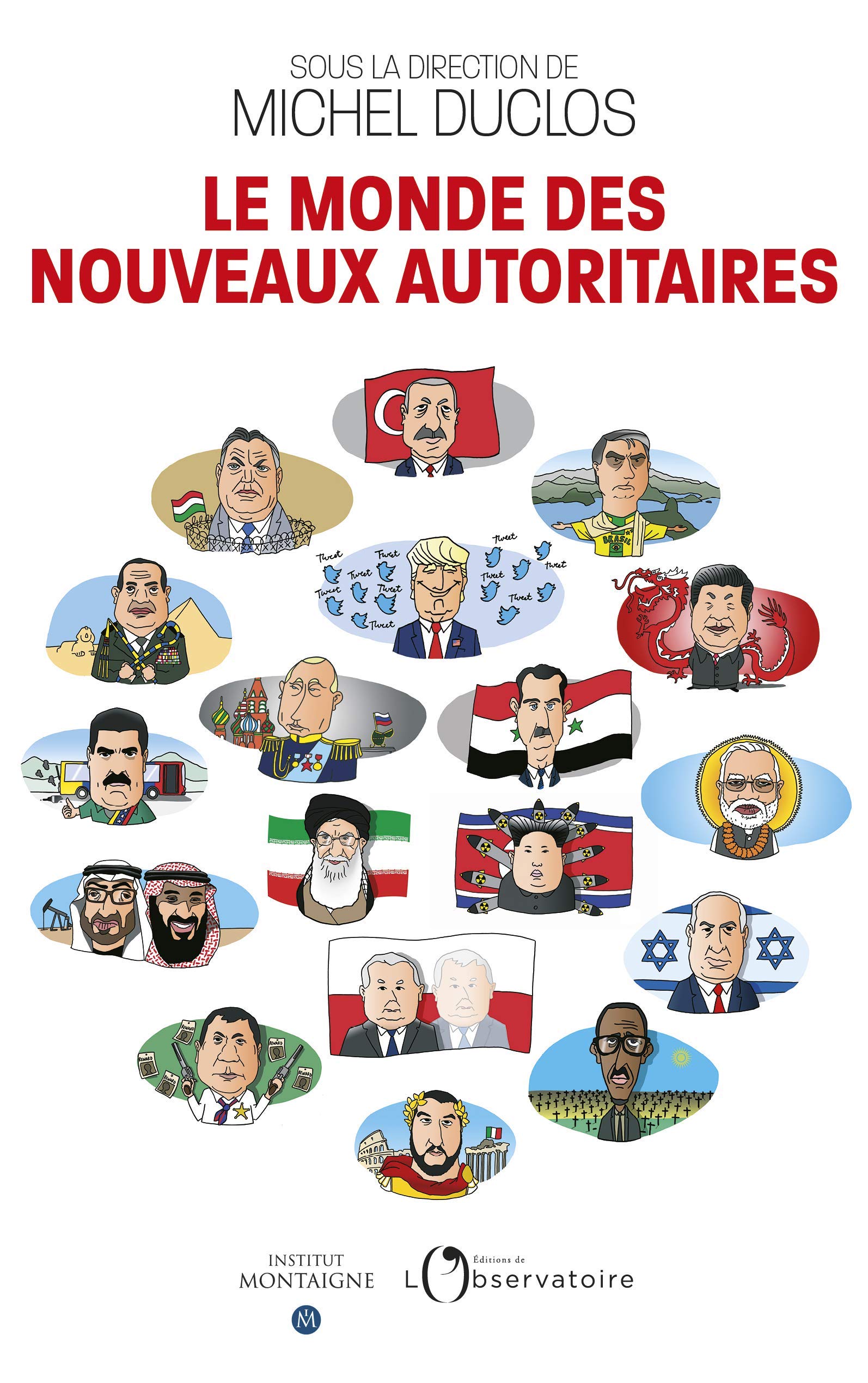

On l’a déjà mentionné, c’est de l’arrivée de Vladimir Poutine – j’ajouterai de son affirmation à partir de 2003 (cf. Infra) – que l’on peut dater l’apparition de cette vague de nouveaux dirigeants autoritaires. Le Président russe est d’ailleurs l’un des seuls de sa catégorie qui a formulé ses idées dans un entretien remarqué au Financial Times en juin 2019, à la veille du G20 d’Osaka. L’un de ses conseillers, Vladislav Sourkov, s’est exprimé très clairement à ce sujet : « Ce ne sont pas nos interférences dans vos processus démocratiques qui comptent, c’est le fait que nos idées sont maintenant entrées dans vos têtes. [Sourkov développe ce paradoxe] : la formule d’un pouvoir fondée sur un lien de confiance entre le peuple profond et un dirigeant autocrate appartient à l’histoire éternelle de la Russie ; elle est spécifique à ce pays ; et pourtant elle se répand progressivement en dehors des frontières russes. » Le message poutinien s’adresse à un sentiment national qui a longtemps paru honteux ou démodé, mais resurgit comme une force montante. Le nationalisme constitue l’un des traits d’union les plus forts entre les différents membres du club. Ces nouveaux autoritaires sont classés en trois catégories : les nationalo-populistes (Bolsonaro, Kaczynski, Modi, Netanyahou, Salvini, Trump) ; les néo-autoritaires (Duterte, Erdogan, Kagame, Khamenei, Maduro, Orban) ; les autoritaires assumés (Assad, MBZ/MBS, Kim Jong-un, Poutine, Sissi, Xi Jinping). Mais peut-on mettre dans le même panier Kim Jong-un, dictateur d’une société totalement fermée, Xi Jinping, maître incontesté d’un puissant parti communiste, détenant le monopole du pouvoir, avec Vladimir Poutine qui tolère, quoique l’on dise, un minimum d’opposition, certes en partie contrôlée, des organes de presse indépendants (Écho de Moscou, Dojd). Avançons une dernière remarque, Michel Duclos écrit que ces dirigeants autoritaires « encombrent » la scène internationale : démagogues, « hommes forts », autocrates et dictateurs en tout genre. On peut le déplorer et considérer qu’il s’agit d’un phénomène de déviance plus ou moins grave. Mais ces dirigeants sont à la tête de plus de la moitié en nombre des premières puissances de la planète : États-Unis, Chine, Inde, Brésil, Russie, et qu’ils règnent sur au moins 5 milliards de personnes sur une population mondiale de 7,4 milliards, mais beaucoup plus si l’on y joint les dictateurs ou autoritaires de la vieille école. Encore n’avons-nous pas fait la somme des budgets militaires, car on trouverait que ces « autoritaires » tiennent dans leurs mains au moins 80 à 85 % des dépenses mondiales. Cette vague d’autoritarisme est appelée à gonfler au point de devenir la norme ? (Michel Duclos s’est demandé s’il fallait inclure Boris Johnson dans la liste). On évoque beaucoup la fin de la domination de l’Occident ; une des manifestations de ce phénomène est bien l’effacement des valeurs démocratiques et le fait que la défense des droits de l’homme ne soit plus considérée comme un objectif prioritaire sur les deux rives de l’Atlantique.

Michel Duclos (dir.) : Le monde des nouveaux autoritaires ; Éditions de l’Observatoire, 2019 ; 280 pages

L’idée de dresser le portrait d’une large série d’hommes forts s’est imposée à l’Institut Montaigne pour mieux rendre compte de la personnalisation de la politique menée par ce que Michel Duclos appelle le courant antilibéral global. Là où l’on parlait jadis des grandes manœuvres des États, voire de la lutte des peuples ou des débats des partis, ce sont désormais Trump, Poutine, Xi Jinping, Mohammed ben Salmane (MBS), Netanyahou, Erdogan et tant d’autres qui prennent la lumière. Nous sommes à l’âge de l’égotisme (voire du narcissisme) triomphant chez les grands politiques comme pour l’homme moyen. Pour procéder à leur choix, il a laissé de côté les dictateurs fossilisés ou complètement ternes – tels qu’on les trouve par exemple en Asie centrale ou en Afrique – pour ne retenir que des hommes forts « modernes » dans l’air du temps, d’où émane une réelle « attractivité », qui font souvent figures de modèle ou de référence, quelle que soit l’étiquette que l’on puisse leur attribuer ; des démiurges politiques en quelque sorte, chacun à son niveau, pas des produits en série. Entre tous ces hommes, on ne compte aucune femme ; il y a une sorte de continuité – un « continuum » – dans le style et les méthodes. Ces dirigeants se rattachent à des univers différents, ont chacun un itinéraire propre, mais tous sont en rupture de ban vis-à-vis du libéralisme politique. Des affinités précises entre nationalo-populistes et autoritaires modernes expliquent la continuité dans les méthodes que l’on observe entre dirigeants de tous bords. Ces affinités laissent craindre un glissement naturel du national populisme vers l’autoritarisme : elles sont au cœur de l’hybridation » entre les deux courants.

L’idée de dresser le portrait d’une large série d’hommes forts s’est imposée à l’Institut Montaigne pour mieux rendre compte de la personnalisation de la politique menée par ce que Michel Duclos appelle le courant antilibéral global. Là où l’on parlait jadis des grandes manœuvres des États, voire de la lutte des peuples ou des débats des partis, ce sont désormais Trump, Poutine, Xi Jinping, Mohammed ben Salmane (MBS), Netanyahou, Erdogan et tant d’autres qui prennent la lumière. Nous sommes à l’âge de l’égotisme (voire du narcissisme) triomphant chez les grands politiques comme pour l’homme moyen. Pour procéder à leur choix, il a laissé de côté les dictateurs fossilisés ou complètement ternes – tels qu’on les trouve par exemple en Asie centrale ou en Afrique – pour ne retenir que des hommes forts « modernes » dans l’air du temps, d’où émane une réelle « attractivité », qui font souvent figures de modèle ou de référence, quelle que soit l’étiquette que l’on puisse leur attribuer ; des démiurges politiques en quelque sorte, chacun à son niveau, pas des produits en série. Entre tous ces hommes, on ne compte aucune femme ; il y a une sorte de continuité – un « continuum » – dans le style et les méthodes. Ces dirigeants se rattachent à des univers différents, ont chacun un itinéraire propre, mais tous sont en rupture de ban vis-à-vis du libéralisme politique. Des affinités précises entre nationalo-populistes et autoritaires modernes expliquent la continuité dans les méthodes que l’on observe entre dirigeants de tous bords. Ces affinités laissent craindre un glissement naturel du national populisme vers l’autoritarisme : elles sont au cœur de l’hybridation » entre les deux courants.

On trouve chez les chefs populistes au moins cinq caractéristiques qui les rapprochent de l’autoritarisme : la personnalisation à outrance de la politique (le « culte de la personnalité ») ; l’allergie à l’égard du pluralisme, le chef populiste est censé incarner la volonté populaire au-dessus des partis ; le rejet des institutions ; la manipulation des élections par la peur et le rejet des autres ; l’attirance vers un État sécuritaire.

Le point d’aboutissement est à peu près clair pour tous les observateurs : l’impossibilité d’une alternance dans le cadre des élections libres ; mais que de variantes avant d’en arriver là. Le cas d’Evo Morales paraît typique : voilà un Président, au départ populaire, devenu légèrement populiste qui a dérivé vers un autoritarisme mou et qui a fini par être « chassé » du pouvoir après des élections présidentielles controversées. Aussi, la ligne qui sépare les leaders nationalo-populaires des leaders autoritaires n’est ni droite, ni précise et peut varier considérablement selon les circonstances. Le succès actuel du national-populisme et de l’autoritarisme ainsi que l’hybridation en cours de ces deux courants comporte des conséquences géopolitiques. Se constitue en effet un « espace illibéral » transcendant les systèmes politiques qui fonctionne à la fois comme une bourse d’échange de « mauvaises pratiques » et comme le creuset d’un système de valeurs alternatif au libéralisme politique. Ce n’est pas la Russie en tant que telle qui attire à Budapest, Rome, Ankara, Jérusalem : c’est Vladimir Poutine, leader admiré de tous, et l’on pourrait dire que le seul rival du Président russe dans le cœur des dirigeants nouveaux autoritaires n’est autre que… Trump. Certes, la Russie de Poutine compte plus que celle d’Eltsine, comme celle du général de Gaulle a pesé bien plus que celle de René Coty, mais réduire les percées diplomatiques actuelles de Moscou au seul président Poutine paraît tout de même critiquable, et ne fait pas grand cas de la puissance « objective » de ce grand pays. En Asie, on peut se demander pourtant si une forme de fascination de Narendra Modi à l’égard de Xi Jinping conduira à une atténuation de la rivalité Pékin-Delhi.

Conseiller spécial de l’Institut Montaigne, éditorialiste aux Échos, Dominique Moïsi livre dans Leçons de lumières (Éditions de l’Observatoire, 2019, 110 pages) quelques messages d’espoir, reprenant le beau mot de Guillaume Apollinaire : « Il est grand temps de rallumer les étoiles. » Aujourd’hui, face aux menaces contre la liberté, la tolérance et plus encore la raison, provenant des attaques conjointes des populistes et de la démocratie illibérale, l’esprit des Lumières a retrouvé une « nouvelle fraîcheur » et une nouvelle actualité. On aimerait le suivre et espérer que l’Europe entière, dans toute sa diversité, puisse s’inspirer des « Lumières du Nord », valeurs portées par le modèle social-démocrate à la scandinave (État honnête et modeste, écart de richesse compatible avec la cohésion sociale, et le sens du bien commun, égalité de traitement entre hommes et femmes, traitement le plus humain de la question des migrants).

Si Donald Trump s’en prend vigoureusement au multilatéralisme, c’est pour remédier aux difficultés auxquelles sont confrontés les États-Unis par la voie bilatérale sans égard pour les institutions mises en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Le titulaire de la Maison-Blanche est plus à l’aise dans le bilatéral qu’au sein des instances multilatérales qu’il considère comme une perte de temps. Le G7, tenu au Québec en juin 2018, et le Sommet de Bruxelles de l’Alliance atlantique en juillet l’ont amplement démontré. Pourtant, le sensationnel Sommet de Singapour, du 12 juin 2018, avec Kim Jong-un, ainsi entré dans la cour des grands, après avoir été traité de paria, comme la rencontre d’Helsinki, avec Vladimir Poutine, le 16 juillet, n’ont pas apporté, au-delà de leurs affichages médiatiques, les résultats espérés. Ce que remet plus profondément en cause Donald Trump, c’est la toile savamment tissée, depuis trois quarts de siècles, des rapports entre les États-Unis et leurs alliés, n’opérant plus de différence entre ceux-ci et ses adversaires. Certes, le Président américain a en visée la Chine qu’il considère comme le seul concurrent de l’Amérique. En tout cas, le déficit commercial avec la Chine est supérieur de 11,6 % de celui qu’avait trouvé Trump en entrant à la Maison-Blanche, et le déficit commercial global est plus élevé de 146 milliards de dollars. Mais s’y prend-il bien pour la contrer en se mettant à dos un nombre croissant d’amis, d’alliés, de partenaires. Pascal Boniface lui trouve cependant une grande cohérence, car Donald Trump s’adresse surtout, sinon exclusivement, à son électorat, ce qu’indique Gérard Araud, « le mâle blanc » : celui-ci est lassé de laisser l’Amérique jouer le gendarme du monde, d’intervenir en tout temps et en tout lieu, d’accorder soutien et généreuses subsides à ses clients et obligés. S’agit-il du retrait des États-Unis dans leur rôle impérial ? « L’Amérique n’est pas isolationniste. Elle est introvertie », estime Thierry de Montbrial. Comme Margaret « wanted her money back », Donald Trump veut faire payer les autres.

Donald Trump et le monde, s’interroge également Thierry de Montbrial dans l’intitulé qui ne déplairait pas au magnat de l’immobilier, à l’égocentrisme marqué. En tout cas, pour le moment, l’image du 45e Président américain a dégradé le soft power des États-Unis et sapé la confiance qu’avaient bon nombre des partenaires à l’égard de l’oncle Sam. Certes, les débuts auraient pu être pires, car le Président n’a pas tenu toutes les promesses du candidat ; mais ses gestes « négatifs » pèsent déjà lourds. En jetant aux orties l’accord de libre-échange transpacifique (TPP) liant les États-Unis à douze partenaires commerciaux de poids, il a ouvert un boulevard à la Chine pour façonner son propre accord commercial régional, le RCEP (partenariat économique régional global). En annonçant en mai 2018 le retrait de l’accord de Paris sur le climat, qui ne deviendra effectif qu’en 2021, il prive les États-Unis de leur leadership dans le domaine des énergies renouvelables ; en mettant en question l’accord nucléaire iranien, il démolit un pilier de la stabilité régionale, remet en cause la crédibilité de la signature américaine et endommage sereinement le système international de non-prolifération. Le cas nord-coréen est typique : Donald Trump, fidèle à son image, a cru qu’il parviendrait à convaincre la Chine de régler le problème nucléaire nord-coréen toute seule. Mais celle-ci s’est bien dérobée à sa responsabilité qu’elle estimait ne pas devoir assumer.

À suivre…

.jpg)