Outre-mer - Le Cabinda - La République d’Afrique du Sud et les pays occidentaux

Le Cabinda

La décolonisation des territoires portugais de l’Atlantique sud se poursuit, sans hâte et non sans difficultés. Un accord est signé le 26 novembre 1974 grâce à la médiation algérienne, entre M. Almeida Santos, ministre portugais des Territoires d’outre-mer, et M. Miguel Trouvoada, membre du secrétariat exécutif du « Mouvement de libération de Sao Tome et Principe » (MLSTP). Le texte prévoit la constitution d’une assemblée populaire à la suite d’élections organisées par ce mouvement, l’indépendance serait proclamée en juillet 1975. En Angola, où deux mouvements de libération, le Front national de libération de l’Angola (FNLA) de M. Roberto et l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA) de M. Savimbi, ont décidé de coopérer contre le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), marxiste, de M. Neto, les grandes lignes d’une émancipation du territoire ont été tracées : le Conseil militaire sera remplacé par un Gouvernement provisoire, présidé par un Haut-Commissaire portugais ; pour la constitution de ce cabinet de transition, des négociations avec les trois mouvements de libération auront lieu à Lisbonne, en présence du général Costa Gomez, successeur du général Spinola et ancien commandant en chef de l’Angola. Le Cabinda pose un problème particulier qui, dans l’état actuel des relations entre les partis africains, peut rendre plus difficile une négociation déjà très délicate.

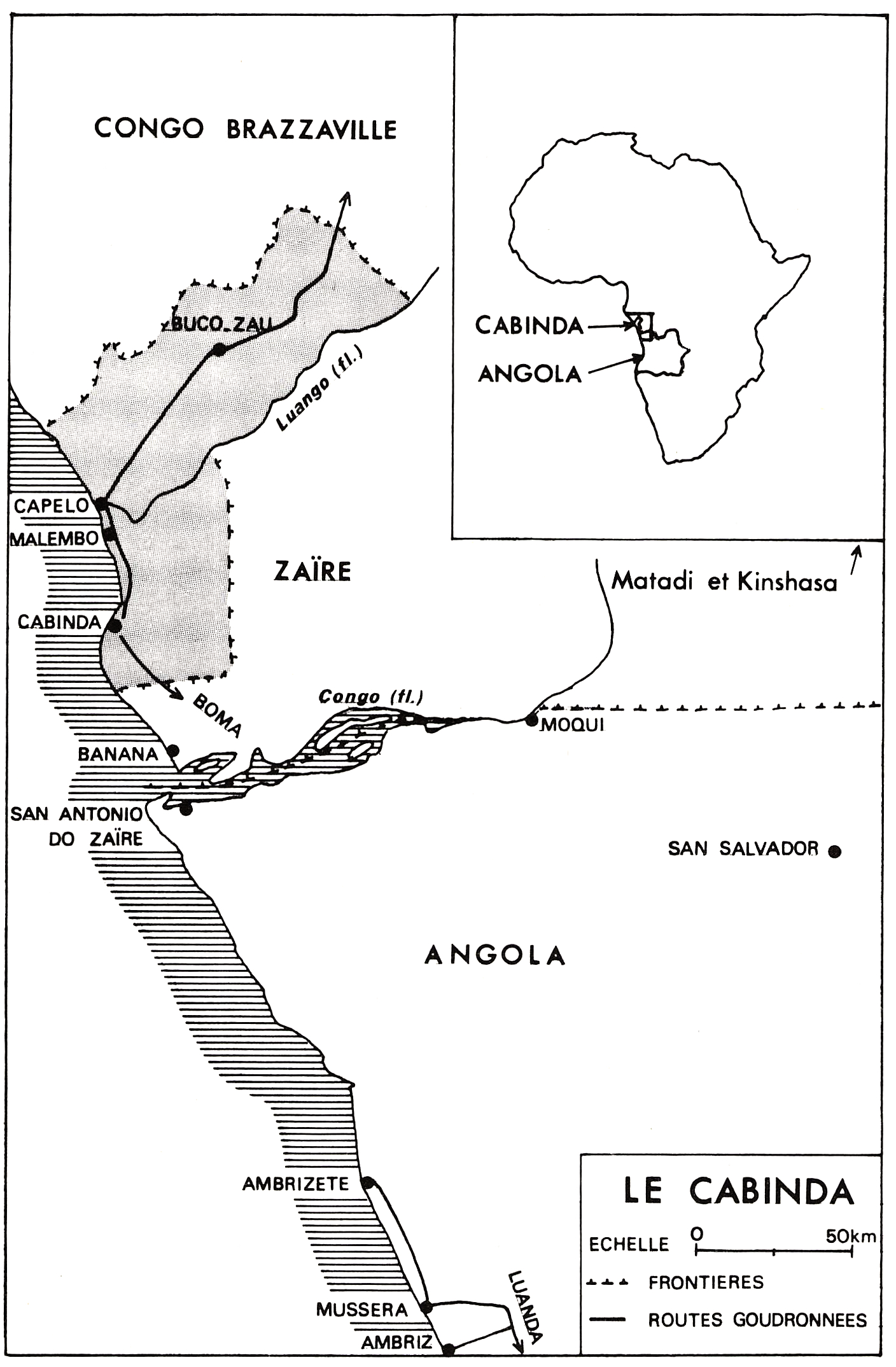

Ce petit territoire, enclavé dans les Républiques du Congo [Congo-Kinshasa] et du Zaïre, est séparé de l’Angola, auquel il est rattaché administrativement, par l’estuaire du fleuve Congo et par une bande de quarante à 120 kilomètres de large qui, sur la rive droite de ce fleuve, appartient au Zaïre. Cette bande est l’unique fenêtre vers la mer de ce gigantesque État d’Afrique centrale. Elle contient Banana qui est l’avant-port, en voie d’équipement, de Matadi, localisé située à près de deux cents kilomètres en amont, sur la rive gauche du fleuve et qui n’aurait pas une capacité suffisante si tout le trafic extérieur du Zaïre devait emprunter une voie exclusivement nationale.

La population de l’enclave angolaise se monte à 80 000 habitants. Ceux-ci se répartissent en quatre groupes ethniques dont deux sont représentés dans les territoires voisins : les Bavili du Nord au Congo et les Bakongo du Sud au Zaïre. Les populations moins importantes du centre, Balumbe et Kabinda, n’existent qu’au Cabinda. Avant la pénétration européenne, les Bavili appartenaient au royaume de Loango et les Bakongo au royaume du Zaïre. Les Portugais ont atteint le fleuve Congo dès 1482 ; ils sont entrés en rapport avec le Mani-Congo, souverain du Zaïre, vers 1500. La capitale du royaume était alors installée à l’emplacement de la ville angolaise de San Salvador. Le royaume central comptait six provinces et s’étendait du fleuve Luango au Nord (1), au Ouango à l’Est (2) et à la Kwanza au Sud (3). Le royaume de Luango, peuplé par les Bavili qui, eux-mêmes dominaient les Balumbe, en était plus ou moins tributaire, ainsi qu’un certain nombre de chefferies voisines. Ce grand royaume, christianisé par les Portugais, avait pratiquement disparu au XIXe siècle. Les négociations qui préludèrent au Traité de Berlin (1884-1885) et qui consacrèrent le partage de l’Afrique reconnurent les droits du Portugal sur la ville de Cabinda, qui avait été fondée en 1794, et la côte angolaise mais, en dépit des prétentions de Lisbonne, elles accordèrent à la société internationale, présidée par le roi des Belges Léopold II, le regard sur l’Atlantique que celle-ci réclamait. Les frontières du Cabinda, de l’Angola, du futur Congo belge et du Congo français furent fixées ultérieurement par des conventions bilatérales et ne tinrent pas compte des limites des royaumes existant auparavant. Ceux-ci, d’ailleurs, n’avaient laissé dans les tribus qu’ils avaient rassemblées pour un temps, aucune trace, sinon, dans une certaine mesure, l’usage du dialecte bakongo comme langue de communication.

Le Cabinda a de belles forêts dont la production est exportée par le port congolais de Pointe Noire, le port de Cabinda n’étant en voie d’équipement que depuis 1973. Une route définitive le traverse et s’insère dans le réseau congolais voisin. Une compagnie américaine, la Gulf Oil Cy, y exploite, depuis quelques années, un gisement pétrolifère situé, par 15 à 20 m de fond, sur le plateau continental de la baie de Cabinda. Le terminal de la Gulf Oil Cy se trouve à Malembo, pointe septentrionale de cette baie. Huit millions de tonnes de pétrole, sur les neuf millions produits par l’Angola, sont extraits chaque année à partir de sept plates-formes. La production serait commercialisée, au moins en partie, par Petrangol société belgo-portugaise. Les réserves se monteraient à une centaine de millions de tonnes.

Depuis le début de la rébellion en Angola (1961), le Cabinda a connu des troubles qui ont nécessité un déploiement relativement important des forces de sécurité. Des trois mouvements de libération, le FNLA de M. Roberto, protégé par le Zaïre, était le mieux implanté en milieu Bakongo de l’Angola ; il avait pu créer des sanctuaires dans les monts Dembos, au nord-est de Luanda, et à proximité des frontières Nord et Nord-Est du pays. Toutefois, ce fut le MPLA de M. Neto, qui, installé parmi les populations Bavili du Congo, joua le plus grand rôle au Cabinda, mais son action ne mit jamais en péril la sécurité intérieure de l’enclave.

Jusqu’à 1973, aucun mouvement tendant à séparer le Cabinda du territoire principal de l’Angola ne se manifesta ; ses voisins congolais et zaïrois ne le revendiquèrent jamais de manière officielle ; pourtant, en adoptant le nom de Zaïre pour différencier le Congo-Kinshasa du Congo-Brazzaville, le président Mobutu se référait déjà implicitement au royaume mythique dont il ne possédait qu’une partie du territoire. Kinshasa commença à s’intéresser ouvertement au Cabinda dès les premiers effets de la crise pétrolière qui fit suite à la guerre d’octobre 1973. Le FNLA, qu’il protégeait, ayant peu d’influence sur cette région, il apporta son appui à un dissident du MPLA, M. Luis Ranque Franque qui avait fondé le Front de libération de l’enclave du Cabinda (FLEC). Ce mouvement sécessionniste parut envisager, à partir de cette date, que le Cabinda pût constituer un État fédéré avec le Zaïre, attitude qui est condamnée autant par M. Neto que par M. Roberto. Depuis le changement de régime portugais, un autre FLEC, présidé celui-ci par M. Tchioufou, directeur adjoint de la compagnie ELF/Congo, s’est manifesté et, plus ou moins soutenu par Brazzaville, paraît hésiter entre la revendication de l’indépendance pure et simple et celle d’une large autonomie interne. Les prises de position du président Ngouabi, qui ne tient pas sans doute à provoquer son puissant voisin d’Outre-Congo, sont discrètes. Celles du président Bongo du Gabon sont favorables au séparatisme cabindais. Les deux FLEC n’ont aucune activité subversive mais prennent, l’un et l’autre, des contacts avec les milieux occidentaux.

En tout état de cause, l’évolution du problème du Cabinda est liée à celle de l’Angola, où la situation est rendue complexe par la rivalité des partis africains. Les autorités portugaises doivent y affronter un adversaire à trois têtes. Depuis juin, l’UNITA de M. Savimbi a accepté le cessez-le-feu et paraît vouloir collaborer avec les blancs d’Angola ; le FNLA, puis le MPLA n’ont consenti à cesser leurs actions subversives qu’en octobre 1974 : leurs positions sont encore mal connues mais ils restent séparés par des oppositions d’idéologies et de personnes. Lisbonne se trouve donc assez à l’aise pour entamer une négociation, à la condition toutefois que le régime portugais bénéficie d’un minimum de stabilité pour le faire.

Si l’affaire traînait en longueur, il serait fort possible que, le mouvement sécessionniste se développant au Cabinda, les Portugais eussent intérêt à négocier avec lui une indépendance séparée. On voit mal, dans ce cas, comment le Zaïre pourrait faire valoir pacifiquement ses « droits historiques » devant l’opposition du Congo et celle de l’OUA dont la première règle est d’éviter tout contentieux territorial entre ses membres.

Si l’évolution tumultueuse de l’Angola provoquait la sécession de la colonie blanche, le Cabinda, soutenu à la fois par le Congo et le Zaïre chercherait sans doute à s’émanciper. Il en résulterait une situation confuse et tendue dans toute la zone du bas Congo.

Enfin, si les négociations du Portugal avec les mouvements de libération aboutissaient rapidement à l’installation d’un gouvernement de transition en Angola, même si ce gouvernement avait une composition multiraciale et comprenait tous les partis africains, il semblerait peu probable que le Cabinda pût se séparer de l’Angola. Le FNLA, au moins autant que le Zaïre, pourrait légitimement se réclamer du mythe bakongo.

Cette dernière solution semble actuellement la plus vraisemblable, à la condition que les partis africains parviennent à se mettre d’accord avec les Portugais sur la composition du gouvernement provisoire. Au Cabinda même, les militants du MPLA continuent à se heurter aux fidèles de M. Ranque Franque, sans doute parce qu’ils tiennent à contrôler entièrement l’enclave afin d’augmenter le poids de leur parti dans la négociation.

La République d’Afrique du Sud et les pays occidentaux

En novembre 1974, au Conseil de sécurité, les veto conjoints des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France suspendent le vote d’une motion tendant à exclure la République d’Afrique du Sud de l’ONU pour sanctionner sa politique à l’égard de ses ressortissants africains. Washington, Londres et Paris n’ont pas pris cette décision sans hésiter : d’un côté, ces gouvernements ne voulaient pas donner l’impression qu’ils soutenaient Pretoria inconditionnellement ; de l’autre, il leur paraissait nécessaire d’éviter que l’Afrique du Sud ne fût mise au ban des Nations et que les relations qu’ils étaient obligés de conserver avec elle ne prissent un caractère de provocation. De toute manière, l’exclusion de l’Afrique du Sud de l’ONU n’aurait pas aidé à résoudre le problème intérieur sud-africain dont la solution réclame du temps et de la patience ; au contraire, elle aurait eu pour conséquence de réduire à rien l’influence que le monde libre cherche à exercer sur la politique de Pretoria et à rendre inévitable à terme une épreuve de force dans cette partie d’Afrique.

La position des pays occidentaux est d’autant plus inconfortable que les raisons invoquées par l’Afrique du Sud pour faire appel à leur solidarité ne sont pas toujours fondées sur une analyse objective de la situation internationale et des répercussions que celle-ci peut avoir sur l’évolution du continent africain.

Les raisons sud-africaines partent de l’idée incontestable que l’Afrique du Sud joue un rôle essentiel sur la scène économique occidentale. Bien que ce rôle soit difficilement appréciable, il est certain que ce pays apporte au monde libre plus des trois quarts de l’or dont celui-ci dispose et qu’il est un des principaux fournisseurs de minerais divers ; les exploitations sud-africaines en produisent 65 espèces différentes. De plus, il possède 70 % des réserves connues de platine, de chrome et de fluor, 80 % des réserves connues d’uranium et 100 % des réserves connues d’amiante. Son industrie, en plein essor, attire les investissements américains, britanniques, allemands, italiens, français et japonais. Les actions de ses principales sociétés atteignent le grand public sur tous les marchés financiers.

Les Sud-Africains soulignent ensuite le rôle que peuvent jouer, dans la défense de la route du pétrole, les installations portuaires de leurs côtes qui s’étendent de l’océan Indien à l’Atlantique. Malgré la réouverture éventuelle du canal de Suez, les pétroliers de fort tonnage en provenance du golfe Arabo-Persique continueront à emprunter la voie qui, à travers le détroit d’Ormuz et le canal du Mozambique, aboutit à l’Atlantique par le Cap de Bonne Espérance. En 1973, sur les 700 millions de tonnes, produites par les pays du Golfe, 324 étaient acheminés vers l’Europe par cette route et 26 vers les États-Unis. Le Cap de Bonne Espérance est également doublé par les trafics maritimes Europe–Extrême-Orient et Europe-Australie, d’un intérêt économique et stratégique réduit, ainsi que par la navigation Atlantique-Japon qui peut devenir vitale pour ce dernier pays, celui-ci achetant dans l’Atlantique Sud une part de plus en plus grande des matières premières nécessaires à son industrie. Sur ces trafics, pèsent des menaces virtuelles. La flotte de guerre soviétique est déjà présente dans la partie occidentale de l’océan Indien ; la Somalie et la République mauricienne lui ont concédé des facilités d’escale ; elle peut compter sur de nombreux pays amis dans cette partie du monde. L’influence de l’URSS sera encore accentuée par la réouverture du Canal de Suez dont elle sera la principale bénéficiaire. En revanche, les forces occidentales se replient : les Britanniques conservent, certes, leur base de Maseirah, île située sur la côte du sultanat d’Oman, mais cette base ne sert plus guère qu’à aider le sultan à contenir la subversion du Dhofar ; ils accordent l’indépendance aux îles Seychelles. Les Français abandonnent Diego-Suarez et les Comores : leur présence à Djibouti, contestée par l’OUA, est encore tolérée à cause de la rivalité somalo-éthiopienne mais il n’est pas exclu que le nouveau régime d’Addis-Abeba ne se rapproche de Mogadiscio soit pour négocier une partition du territoire français des Afars et des Issas, soit pour que les deux États mettent un terme à leurs prétentions respectives sur ce territoire dans l’espoir de favoriser ainsi son indépendance. Les Américains commencent seulement à installer une base militaire dans l’île de Diego-Garcia et provoquent l’irritation des pays riverains. Ceux-ci, en revanche, ne paraissent pas s’inquiéter de la présence soviétique ; ils tendent de plus en plus à fonder leur propre sécurité sur l’équilibre des influences russes et chinoises plus que sur la rivalité des blocs occidental et socialiste. L’Afrique du Sud reste donc le seul point fort de la présence occidentale sur la route du pétrole. La base maritime de Simon’s Bay, au sujet de laquelle il existe un accord anglo-sud-africain, risquerait de devenir un sujet de souci pour l’Occident si le gouvernement de Pretoria devenait moins favorable au monde libre (4).

Le raisonnement sud-africain se poursuit de la manière suivante : parce qu’elle est indispensable à l’économie occidentale, à la sécurité de la route du pétrole, et parce qu’elle constitue le principal obstacle à une expansion des influences soviétique et chinoise en Afrique, l’Afrique du Sud est une cible de choix pour les deux puissances communistes. La preuve la plus évidente en est l’aide militaire fournie ouvertement par Moscou et Pékin aux mouvements destinés à étendre la subversion à l’ensemble de l’Afrique australe. Leur effort principal a porté, jusqu’à présent, sur les territoires portugais et la Rhodésie qui constituent le glacis protecteur de l’Afrique du Sud, mais il est évident que l’objectif final est de se mettre en mesure d’installer à Pretoria un régime politique qui leur soit favorable.

Dans cette perspective, le monde occidental, déjà pénétré par les organisations et la propagande communistes, de plus en plus dépendant de mines, nationalisées par les pays du Tiers-Monde, pour la fourniture des matières premières nécessaires à son industrie, perdrait peu à peu toute possibilité d’initiative en matière de politique internationale.

Les pays occidentaux ne partagent pas tout à fait cette inquiétude. S’ils n’ont pas une vue commune des problèmes africains, ils ont, malgré tout, des réflexes analogues qui, bien que leurs opinions publiques soient divisées sur ce sujet, les conduisent en général à d’autres conclusions que celles formulées par Pretoria. Personne ne nie le rôle important joué par l’Afrique du Sud dans l’économie occidentale et dans la protection de la route du pétrole, mais le danger communiste et la manière d’y faire face sont appréciés de façon différente dans les capitales du monde libre et à Pretoria. Quoiqu’il existe certaines analogies entre les problèmes sud-africain et israélien, les populations européennes et américaines sont moins sensibles aux arguments présentés pour justifier la poursuite de l’apartheid qu’à ceux déployés par Tel Aviv pour assurer la survie d’Israël et la sécurité de l’État juif. Dans le monde occidental, notamment aux États-Unis, les groupes de pression défavorables à la politique de Pretoria sont plus actifs et plus puissants que ceux qui l’appuient sans aucune restriction. Cet état d’esprit permet aux gouvernements de maintenir, à l’égard de l’Afrique du Sud, une attitude réservée et d’éviter de troubler, en s’engageant trop directement avec elle, le jeu normal de leurs relations internationales.

L’Occident conteste, de manière générale, que l’Afrique du Sud soit l’objet d’une conjuration des pays socialistes. En réalité, l’hostilité des jeunes États africains est une conséquence logique de leur indépendance, et si elle favorise, dans une certaine mesure, la pénétration communiste, celle-ci n’est pas la seule cause de cet état d’esprit. En s’engageant dans une politique de décolonisation, les puissances occidentales n’ignoraient pas qu’elles déclencheraient un processus d’émancipation qui irait jusqu’à la négation de toute dépendance, avant qu’une forme plus juste d’interdépendance puisse être conçue et réalisée. Les décolonisations économiques et culturelles, qui s’amorcent en Afrique, sont la conséquence logique de la décolonisation politique : elles ont un caractère plus nationaliste que socialiste puisqu’elles sont pratiquées par tous les pays, y compris ceux dont les régimes sont modérés. Il était évident que cette force émancipatrice s’attaquerait à l’ensemble du continent, dont elle exigerait la libération intégrale, et qu’elle s’exaspérerait devant toute résistance. Les pays occidentaux peuvent craindre que le problème d’Afrique du Sud, s’il provoquait une crise véritable entre Pretoria et les pays africains, ne soit l’occasion pour l’URSS et la Chine, de pénétrer plus intimement ces derniers et d’en éliminer toute influence occidentale, comme le conflit israélo-arabe a permis à Moscou d’étendre largement son influence au Proche-Orient.

L’erreur faite par l’opinion sud-africaine en effet, est de croire que les jeunes pays indépendants ne se méfient pas des activités soviétiques ou chinoises et qu’ils ne cherchent pas à diversifier les assistances pour conserver leur liberté de décision. L’Occident joue un rôle aussi important que la Chine en Tanzanie, et que l’URSS en Somalie, pour ne citer que les pays réputés les plus progressistes. Il n’en serait plus de même si une maladresse de Pretoria ouvrait une crise qui prendrait rapidement, dans l’opinion, un caractère passionnel.

Que peuvent faire les pays occidentaux pour aider l’Afrique du Sud à sortir de son isolement ? D’abord, l’amener à comprendre que la politique de « développement séparé » n’est pas mauvaise en soi, si elle conduit vite à une émancipation complète des Africains et à la création de nouveaux États viables. Ensuite, faire admettre par les pays du continent qu’ils ne peuvent qu’avoir intérêt à reconnaître l’existence d’une communauté africaine blanche qui, elle aussi, doit pouvoir bénéficier de tous ses droits. À ce propos, la politique de « dialogue » amorcée par M. Houphouët-Boigny aurait pu porter ses fruits si le gouvernement Vorster, à la même époque, avait accéléré la mise en œuvre de sa politique africaine et s’était montré plus conciliant à l’égard de l’ONU sur le problème particulier de la Namibie.

L’Afrique du Sud ne peut rester toujours une nation en armes, encerclée et isolée ; elle doit se réconcilier avec l’Afrique et participer au développement général du continent avant que ne reprenne la guerre froide – reprise dont elle peut à la fois être le prétexte et la victime. ♦

(1) Frontière sud-est du Cabinda avec le Zaïre.

(2) Partie de frontière orientale de l’Angola avec le Zaïre.

(3) Fleuve côtier dont l’estuaire est à une cinquantaine de kilomètres au sud de Luanda.

(4) Voir dans la chronique « Défense dans le monde » de Jacques Tilhère l’article sur « La remise en cause de l’accord de Simonstown ».