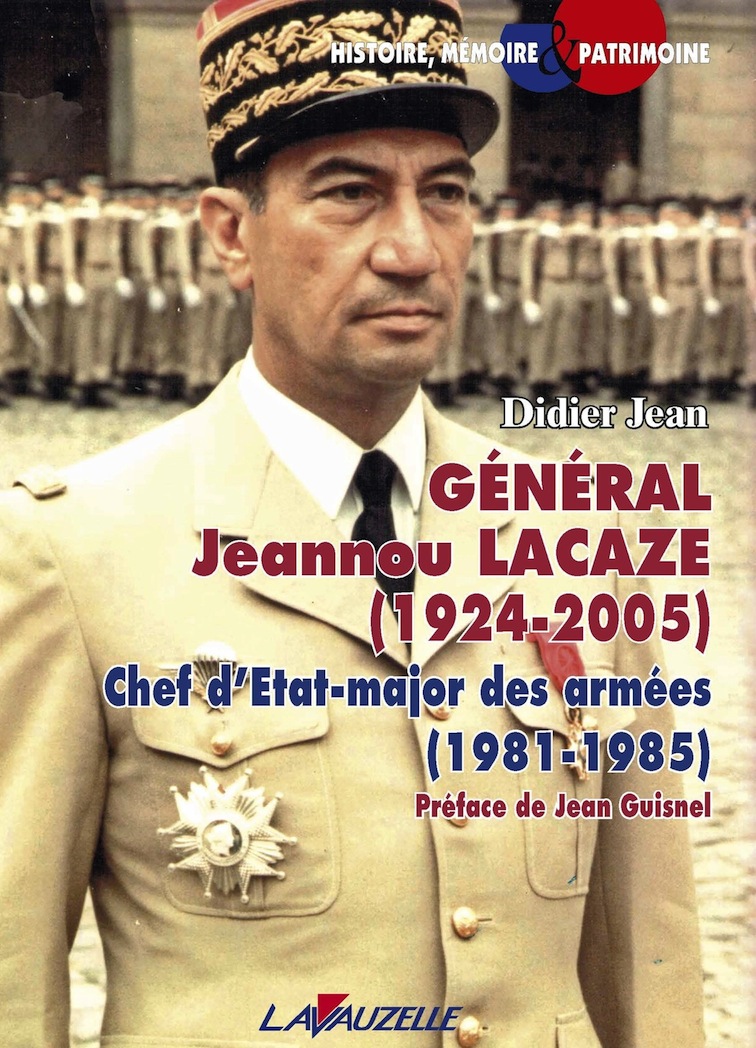

Général Jeannou Lacaze (1924-2005) - Chef d’état-major des armées (1981-1985)

Général Jeannou Lacaze (1924-2005) - Chef d’état-major des armées (1981-1985)

Par cette biographie consacrée au général Lacaze, personnalité bien connue des lecteurs de la RDN, l’auteur, qui l’a fréquenté personnellement à titre privé, met en perspective plusieurs années de relations politico-militaires, à une époque cruciale et charnière, puisqu’il s’agissait de la première alternance politique sous la Ve République, de la crise majeure des euromissiles entre les deux Blocs et le début de quatre décennies d’opérations extérieures, avec notamment le Liban et le Tchad.

Par cette biographie consacrée au général Lacaze, personnalité bien connue des lecteurs de la RDN, l’auteur, qui l’a fréquenté personnellement à titre privé, met en perspective plusieurs années de relations politico-militaires, à une époque cruciale et charnière, puisqu’il s’agissait de la première alternance politique sous la Ve République, de la crise majeure des euromissiles entre les deux Blocs et le début de quatre décennies d’opérations extérieures, avec notamment le Liban et le Tchad.

Le premier intérêt de cet ouvrage réside dans la position du chef d’état-major, nommé par le président Giscard d’Estaing en février 1981, au moment de l’arrivée au pouvoir de son successeur. En revenant de la cérémonie à l’Arc de Triomphe, le 21 mai 1981, alors que son aide de camp évoque une rapide relève, annoncée d’ailleurs lors de la campagne électorale, imperturbable, Lacaze répond « Pas de procès d’intention ! » Et, de fait le lendemain, le nouveau ministre de la Défense, Charles Hernu, lui confirme qu’il est maintenu dans ses fonctions, ainsi que le général Delaunay, chef d’état-major de l’Armée de terre.

En fait, Lacaze va très vite se trouver en phase avec François Mitterrand, qui a rapidement intégré les dimensions politiques et militaires de l’armement nucléaire. Le Cema sera rassuré sur les choix du Président en matière de défense et ceux-ci vont grandement faciliter l’acceptation de l’alternance par la hiérarchie militaire, et, réciproquement, celle de l’armée par les socialistes. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’en 1983, le chef d’état-major de l’Armée de terre (Cemat) n’acceptera pas la future loi de programmation militaire et se trouvera en conflit ouvert avec le ministre, non seulement Lacaze ne le soutiendra pas, mais le désavouera, ce qui ne pouvait se conclure que par la démission du Cemat (ce faisant, il ouvrait un boulevard au général Imbot qui activait ses réseaux depuis 1981 pour obtenir le poste). À la grande satisfaction du Cema, alors que des ministres communistes siègent au gouvernement, le préambule de la loi fixe clairement, et pour la première fois, l’URSS comme non seulement la menace, mais l’adversaire. Les années 1981 à 1984 sont des années fastes pour le budget de la défense qui atteint, lorsqu’il ne la dépasse pas, la barre des 4 % du PIB, ce qui laisse pantois, aujourd’hui.

L’année 1983 voit la création de la Force d’action rapide (FAR) par le ministre Charles Hernu qui a agi à l’insu du Cema, mais dont l’un des concepteurs en était le général Fricaud-Chagnaud, commandant la mission militaire française auprès de l’Otan à Bruxelles… qui renseignait régulièrement Lacaze de l’avancée de ses réflexions, si bien que ce dernier n’a pas été surpris. En fait, contrairement à ce que cet outil est devenu, il ne s’agissait pas, à l’origine, d’un instrument destiné à la projection outre-mer, mais d’un groupement de forces, pouvant s’opposer, grâce à l’action dans la profondeur de la composante aéromobile, à un groupement de manoeuvre opératif (GMO) soviétique, dernier avatar de la pensée militaire soviétique, soit un groupement de forces autonome, de la valeur de deux à trois divisions blindées, agissant en avant des Gros du pacte de Varsovie, sous la forme d’un raid en direction du Rhin. La France mettait donc à la disposition de l’Otan un outil possédant la capacité propre à stopper, sinon détruire un tel GMO, engagé sur n’importe quel point du théâtre Centre-Europe, sous réserve de croire à la capacité réelle d’une action aéromobile dans la profondeur.

Au fil des pages, le lecteur peut constater l’entente qui régnait entre le ministre, Hernu, et le général Lacaze. Cette relation de confiance a permis la préparation rapide et conjointe entre le Cabinet et l’EMA du décret de 1982 qui définissait le Cema comme le primus inter pares parmi les chefs d’état-major d’armée, mais surtout, qui lui donnait le commandement opérationnel sur l’ensemble des forces françaises engagées. Ces mesures ont abouti à la signature des accords Lacaze-Rogers, aussi importants que les accords Ailleret-Lemnitzer, même s’il en a moins été fait état. Cette entente a d’ailleurs été cimentée pour la seule et unique fois où, sortant de sa réserve naturelle, Lacaze s’est permis de « recentrer » son ministre qui empiétait sur ses attributions opérationnelles. Au sujet du ministre, il convient de noter qu’il n’était pas toujours maître de ses nerfs. Submergé par le poids de ses responsabilités, alors que Lacaze est en Allemagne, une conversation téléphonique avec le major général des armées, le général Arbelet, dérape, et le malheureux major se fait proprement injurier par le ministre, hurlant au téléphone (la scène se passe à l’îlot Saint-Germain où leurs bureaux respectifs se trouvaient à une portée de fusil…). Lorsque Lacaze revient le lendemain, son major avait démissionné.

Au plan opérationnel, on ne peut qu’être frappé du calme, de la précision et de la concision des ordres de Lacaze, lorsque des mesures devaient être prises au plus niveau, sur les théâtres d’opérations, essentiellement Liban (l’attentat du Drakkar a eu lieu le 23 octobre 1983) et Tchad. Pour l’Afrique, si son commandement au 2e REP (Régiment étranger parachutiste) au cours duquel il est intervenu au Tchad à la tête de son régiment durant plusieurs mois en 1970 a constitué pour lui une riche source d’expérience, ce sont surtout les cinq années que Lacaze a passées comme directeur du renseignement au Service de documentation extérieure et de contre-espionnage (SDCE), avec une réelle proximité avec le directeur général, Alexandre de Marenches, qui l’ont préparé à ce rôle international.

Enfin, on ne saurait évoquer la personnalité du général Lacaze sans faire allusion à son attitude de froideur glaciale et à son masque impénétrable, qui lui ont valu le surnom de « Sphinx ». En fait, Lacaze est avant tout un homme de l’ombre et donc, énigmatique. Ses silences sont diversement interprétés par son état-major, certains allant même très méchamment jusqu’à prétendre que, « s’il ne disait rien, c’est qu’il n’avait rien à dire ». En réalité, dans la pudeur de simplifier son expression au maximum, il rentre sûrement de la timidité, réminiscence de celle du petit nhâ qué eurasien, en proie à la morgue de la jeunesse dorée du lycée de Bordeaux, mais surtout, une capacité et une volonté à tout voir, tout entendre et ne rien dire. Il cloisonne, trie et mémorise. Pour lui, l’information prime pour réunir les pièces du puzzle, pour toujours avoir un temps d’avance.

Il est certain que ce silence et cet hermétisme lui ont porté préjudice, non dans ses fonctions, certes, mais dans le souvenir qu’il a laissé. Le silence engendre l’oubli.

En refermant ce livre, un regret demeure : si les relations entre Lacaze et son aide de camp sont (trop) détaillées, celles entre le Cema et le chef d’état-major particulier, capitales, sont escamotées, alors que, dans le cas présent, même s’il a été prolongé de six mois, Lacaze savait dès le début, que Saulnier était destiné à lui succéder.

Quelques erreurs factuelles (le général, chef du cabinet militaire du Premier ministre, est affublé d’un titre curieux de « chef d’état-major particulier du Premier ministre »), ne viennent pas ternir le jugement très positif porté sur le livre, en revanche, les innombrables fautes de grammaire qui émaillent le texte se révèlent agaçantes et irritantes au fur et à mesure de l’avancée dans la lecture. Bref, un livre majeur pour approfondir notre connaissance d’une armée, certes aujourd’hui disparue, mais qui n’est pourtant pas si loin.

Enfin, la lecture de cet ouvrage vient confirmer l’idée selon laquelle, il est regrettable que les anciens chefs d’état-major des armées, le général Schmitt et l’amiral Lanxade ayant constitué deux exceptions notables, ne laissent pas de Mémoires ou de Souvenirs à la postérité, ce qui offrirait une connaissance de première main des relations politico-militaires de la période concernée. ♦