L’Union européenne, remarquait Thierry de Montbrial dans ses « Perspectives », si elle est secouée, n’est pas tout à fait réveillée. Le Brexit pose la question de l’identité européenne. C’est la marque d’une crise occidentale qui oppose les élites mondialisées, favorables à un monde ouvert et mobile, et les gens enracinés dans leurs territoires et qui reprochent aux pouvoirs établis de ne pas les avoir protégés contre les dérives de la globalisation. Au-delà de la recherche d’accords économiques et financiers, c’est bien de la nature profonde de l’Europe dont il s’agit – question éminemment politique comme le fait valoir Emmanuel Macron, pourtant peu suivi sur ce terrain par ses pairs. Sans tout ramener à la question des rapports avec les États-Unis, on voit bien que c’est ce lien entre les deux rives de l’Atlantique qui figure à l’arrière-plan de bien des interrogations.

Interrogations… sur l’Otan

Se pose donc la question de l’Otan avance Thierry de Montbrial, anticipant la fameuse interview d’Emmanuel Macron à l’Economist, le 7 novembre 2019. Chacun avait en mémoire les tweets de Donald Trump en mars 2016 : « L’Otan est obsolète et doit être changée pour plus se concentrer sur le terrorisme ainsi que sur certaines choses sur lesquelles elle se concentre aujourd’hui ! Nous payons une part disproportionnée des dépenses de l’Otan. Pourquoi ? Il est temps de renégocier, et l’heure est venue ! ». Depuis, le titulaire de la Maison-Blanche se targue d’être le responsable de la hausse de 130 milliards des dépenses des membres de l’Alliance (1).

En dépit des critiques récurrentes adressées à son encontre, celle-ci a remarquablement survécu la fin de la guerre froide, pour quatre raisons avance Thierry de Montbrial. D’abord, tout être tend à persévérer dans son être : l’intérêt pratique du commandement intégré de l’Otan, instrument jugé efficace, formateur et intégrateur des armées surtout celles issues des anciens pays de l’Est demeure. En outre, l’Otan a créé une véritable culture stratégique parmi ses membres, qui manque encore à l’UE, dont la vision, pour le moment est essentiellement économique. La peur de la Russie, ressentie par les anciens membres du Pacte de Varsovie sert toujours de ciment intégrateur. « C’est le meilleur système qu’on ait, le seul qui nous protège en ce moment… » a ainsi déclaré Kersti Kaljulaid, présidente de l’Estonie depuis octobre 2016, paroles qui ont résonné à Londres les 3 et 4 décembre 2019. Enfin le sentiment, qu’au-delà d’une alliance, les membres de l’Otan constituent une véritable communauté que voudraient bien ou voulaient rejoindre l’Ukraine et la Géorgie, après l’Albanie et la Croatie en 2009, et le Monténégro en 2017.

En dépit de cette solidarité affichée, trois chocs, tous liés à la guerre en Syrie ont surgi. Le premier remonte au 31 août 2013, lorsque Barack Obama a refusé d’intervenir en Syrie et renoncé à la « ligne rouge » qu’il avait proclamée au cas où Bachar al-Assad ferait usage de l’arme chimique, « premier effondrement du camp occidental » selon Emmanuel Macron. Le deuxième épisode date du 19 décembre 2018, lorsque par simple tweet, Donald Trump, sans consultation préalable avec les membres de la coalition, annonce le retrait des 2 000 soldats américains de Syrie. Ce qui provoqua la colère de Florence Parly qui rappelle les règles du jeu : « On y va ensemble, on s’en va ensemble ». Après maintes tergiversations, Washington laisse quelques centaines d’hommes sur le terrain. Le troisième acte s’est révélé le plus dommageable, lorsque, le 6 octobre (anniversaire du déclenchement de la guerre du Kippour, 1973), Donald Trump retire le reste de ses forces spéciales, près de 400 hommes, du nord-est Syrie, laissant la voie libre à l’armée turque pour bouter les milices kurdes des YPG (Unités de protection du peuple) des régions frontalières. Ce dernier événement est dramatique car il y va de la crédibilité militaire de l’Otan, qui « en tant que système, ne régule pas ses membres » (E. Macron, op. cit.). À cette crise de confiance stratégique s’étaient déjà ajoutées les tensions commerciales suscitées par les États-Unis, ce qui a poussé Florence Parly à déclarer : « la clause de solidarité de l’Otan est baptisée Article 5 et non article F-35 ! » (le 18 mars 2019, lors d’une intervention devant le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington).

Une autonomie stratégique

La nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen (ministre fédérale allemande de la Défense de 2013 à 2019) a pris ses fonctions le 1er décembre, avec un mois de retard. Après quelques soubresauts, elle a fini par être largement adoubée par le Parlement européen, le 26 novembre, par 461 voix contre 157 et 89 abstentions, plus qu’en avait obtenu la Commission Juncker fin 2014 (423 voix). Climat et numérique, économie et social sont les principales priorités de l’Union qui sera « en 2050 le premier continent à avoir atteint la “neutralité carbone” au prix d’investissements massifs ». « Ce monde instable, où trop de puissances ne parlent que le langage de la confrontation et de l’unilatéralisme a plus que jamais besoin de nos dirigeants » a déclaré, dans son discours avant l’élection, la première femme à diriger la Commission européenne.

L’année 2019 annonçait bien un nouveau départ pour l’Union avait prévenu Olivier de France dans l’Année stratégique 2020 (« L’Europe, entre réaction et réaction », p. 33). Pourtant le poids des partis populistes s’est renforcé – on l’a vu –, ce qui complique les convergences européennes. Les tribulations du couple franco-allemand, malgré certaines avancées, comme le plan batteries électriques doté d’un budget d’un milliard d’euros, ou l’accueil commun réservé à Paris en mars 2019 par Emmanuel Macron et Angela Merkel, à Xi Jinping, bloquent les avancées attendues en matière de pilotage de la zone euro ou de coopération militaire où les cultures stratégiques des deux partenaires restent très éloignées. Certes, il a été décidé de mettre en œuvre une coopération structurée permanente en matière de défense (PESCO) et d’investir 13 milliards d’euros dans le prochain budget européen pour aider les États membres à développer leurs capacités militaires. Il reste cependant à concrétiser les divers projets de développement de nouveaux systèmes d’armes. Celui d’un système de combat aérien de dernière génération (FCAS), dont la direction a été confiée à la France, d’un drone européen (Eurodrone), et d’un blindé lourd commun confié à l’Allemagne (MGCS). Il en est de même de l’Initiative européenne d’intervention (IEI), accord bilatéral entre pays européens pour renforcer leurs capacités stratégique et opérationnelle commune, lancée le 25 juin 2018 sous impulsion française par dix États-membres (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). L’IEI vise à accroître la capacité des Européens à agir ensemble, à développer une culture stratégique commune, à promouvoir la crédibilité militaire de l’Europe, renforcer son autonomie stratégique, contribuer à un meilleur partage du fardeau. Cependant il apparaissait regrettable que l’Italie, dotée d’une armée bien équipée, ne se soit pas jointe à cette initiative.

L’Italie, entre diaspora et immigration

Aurélien Delpirou et Stéphane Mourlane : L’Atlas de l’Italie contemporaine ; Autrement, 2019 ; 96 pages

Puissance moyenne, forte de sa position de 8e économie mondiale, c’est aujourd’hui grâce à son économie qui, malgré des difficultés récentes, continue d’exporter des produits quotidiens et de luxe partout dans le monde, que l’Italie s’affirme dans le monde. Les communautés italiennes à l’étranger, nombreuses et actives, complètent ce soft power adossé à une image positive de l’italianité. 50 à 60 millions de descendants d’Italiens vivraient dans le monde, en plus des 5,8 M de nationalité italienne. De pays d’émigration, l’Italie est devenue un pays d’immigration, à partir des années 1960-1970 avant de connaître une croissance massive des flux à partir des années 2010, qui touche particulièrement la péninsule du fait de sa position géographique. Certes, le nombre des étrangers – 5,1 M, soit 8,5 % de la population – semble se stabiliser ; il n’en demeure pas moins que la question de l’immigration s’est trouvée placée au centre du débat et des politiques publiques. Lors des élections européennes de mai 2019, la Ligue du Nord de Salvini, prônant un populisme identitaire affirmé, a obtenu 34,3 % des voix contre 17 % au « Mouvement 5 étoiles » (parti centriste). Ce pays si europhile, devenu largement eurosceptique, tend à se replier sur lui, tournant le dos à sa tradition de point de passage entre Orient et Occident, et de creuset des influences entre ces deux entités.

Le Royaume-Uni après le Brexit

Pauline Schappner et Emmanuelle Avril : Où va le Royaume-Uni ? Le Brexit et après ; Odile Jacob, 2019 ; 258 pages

L’année 2020 devrait voir la fin du feuilleton sur le Brexit. Cette question existentielle commentée à satiété pose la question du destin de la Grande-Bretagne, interrogation géopolitique que l’on n’avait pas vu revêtir une telle ampleur depuis l’expédition de Suez de 1956 ou même depuis 1945.

Au-delà des soubresauts dans lesquels se débat depuis juin 2016 la mère du parlementarisme, les auteures, toutes deux professeures de civilisation britannique à l’Université Sorbonne nouvelle–Paris III, analysent le mouvement de fond qui traverse l’ensemble des sociétés occidentales. Le fait que le Royaume-Uni rencontre de telles difficultés amène la plupart des autres pays européens à se demander comment ils supporteraient de tels bouleversements. Ce qu’ont révélé ces soubresauts politiques, c’est que la belle façade de la démocratie britannique, marquée par son pragmatisme et la robustesse de sa société civile, dissimulait de graves faiblesses pour partie liées aux défauts de la démocratie libérale. Ainsi, une bonne compréhension des forces à l’œuvre des dernières décennies et de la façon dont elles ont progressivement érodé la relative stabilité économique et politique de la Grande-Bretagne pourrait permettre aux autres pays européens de corriger le tir et de se prémunir d’un tel cataclysme.

Mais ce sont les répercussions internationales du Brexit qui nous importent le plus et en ce domaine règne le plus grand flou. Le Foreign Office, auquel a échappé la conduite des négociations attribuées à un ministère spécial – le Department for Exiting the EU – n’a guère été disert sur la Global Britain. On ne voit pas comment le Commonwealth pourrait se substituer à l’UE, l’Inde ne représentant que 1,3 % des exportations britanniques. Quant à la « relation spéciale » avec les États-Unis elle est également compromise, Londres n’étant plus un partenaire privilégié pour Washington.

La saga du Brexit, n’a pas fini d’inquiéter et rebat les cartes dans de nombreux domaines. Celui du système politique (découpage des circonscriptions, système électoral écrasant les partis minoritaires), les contours du Royaume-Uni (référendum écossais sur l’indépendance, question irlandaise) rapports avec l’Europe, place de la Grande-Bretagne dans le monde ; toutes questions qui n’ont pas été débattues avant le référendum du 23 juin. Réalistes, les auteures, estiment que la Grande-Bretagne n’a pas touché le fond. Il faudra peut-être attendre que les méfaits du Brexit – régions exsangues, montée de l’extrême-droite, éclatement de l’Union – se fassent sentir pour qu’un sursaut démocratique se produise et que l’on puisse de nouveau envisager de parler d’une exception britannique.

L’Allemagne depuis la chute du Mur

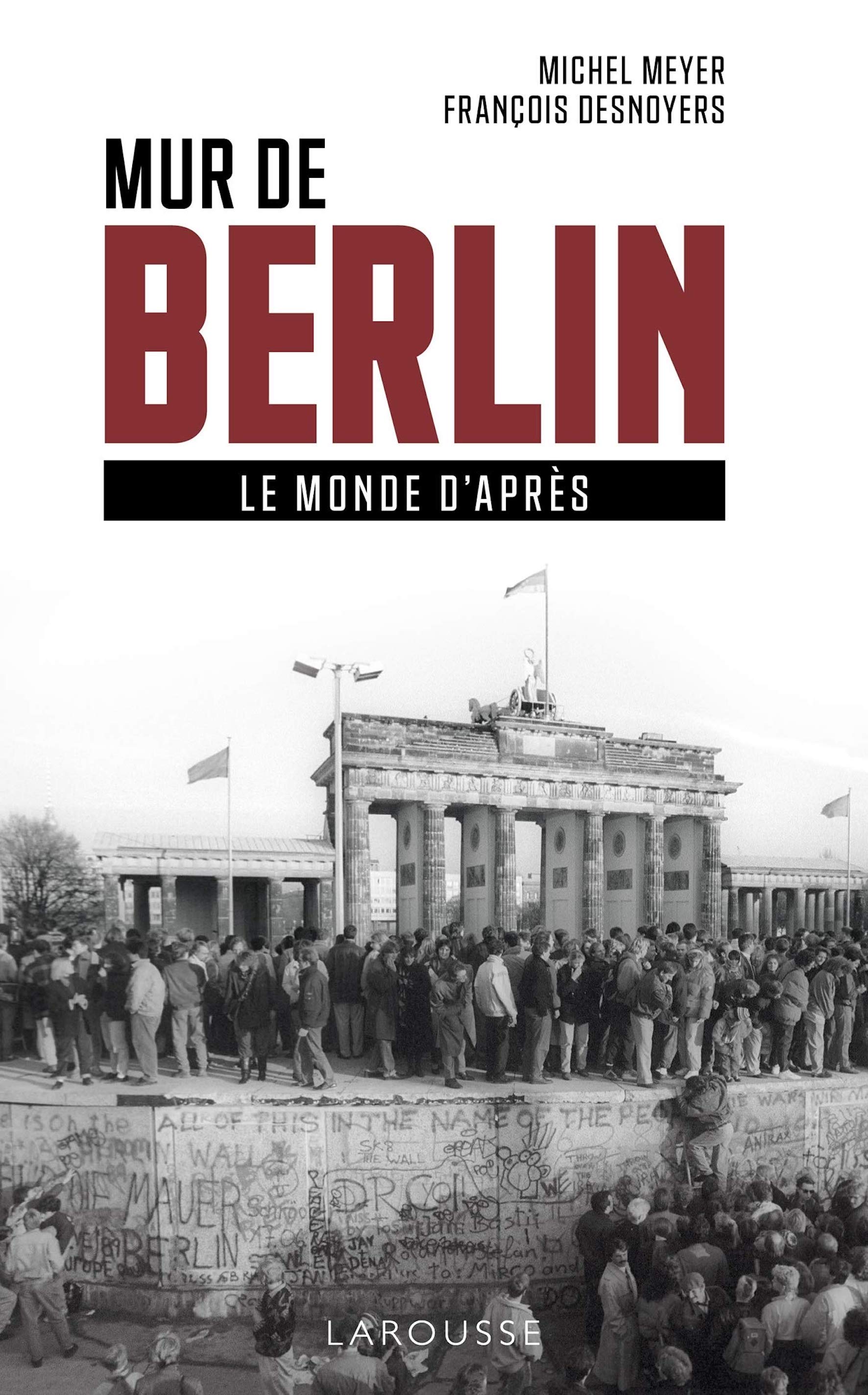

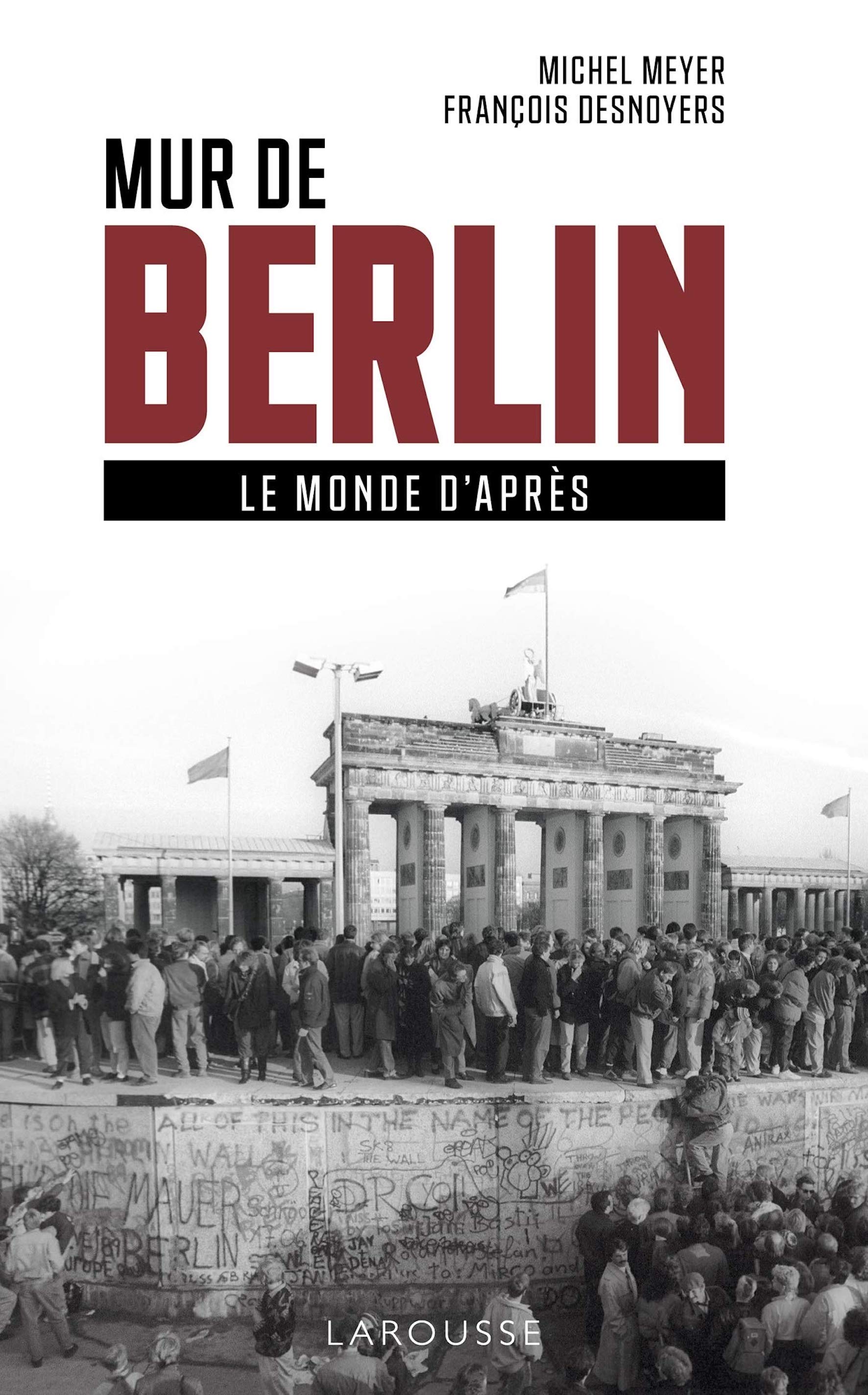

Ce n’est pas seulement pour des raisons historiques, voire nostalgiques que fut célébré, dans une atmosphère relativement désenchantée, l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Michel Meyer – ancien correspondant d’Antenne 2 et de Radio France en Allemagne, prolixe auteur sur l’Allemagne – et François Desnoyers – ancien directeur général délégué de Radio France – en fournissent un récit complet Mur de Berlin, le monde d’après (Larousse, 2019, 352 pages). On suivra avec intérêt leur récit détaillé, heure par heure, de cette journée historique qui a incontestablement marqué une césure dans l’histoire européenne et mondiale. Ils en éclairent la genèse en portant un regard aigu sur les évolutions en RDA et dans les pays de l’Est, puis s’étendent sur l’état actuel de l’Allemagne, une analyse qui recoupe celle des autres auteurs que nous passons en revue. Le 9 novembre 2019 fut surtout l’occasion de dresser un bilan d’étape portant à la fois sur les relations Occident-Russie, « Qui a perdu la Russie ? », la place et le rôle de l’Allemagne « placée au centre de l’Europe », comme sur les relations franco-allemandes.

Ce n’est pas seulement pour des raisons historiques, voire nostalgiques que fut célébré, dans une atmosphère relativement désenchantée, l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Michel Meyer – ancien correspondant d’Antenne 2 et de Radio France en Allemagne, prolixe auteur sur l’Allemagne – et François Desnoyers – ancien directeur général délégué de Radio France – en fournissent un récit complet Mur de Berlin, le monde d’après (Larousse, 2019, 352 pages). On suivra avec intérêt leur récit détaillé, heure par heure, de cette journée historique qui a incontestablement marqué une césure dans l’histoire européenne et mondiale. Ils en éclairent la genèse en portant un regard aigu sur les évolutions en RDA et dans les pays de l’Est, puis s’étendent sur l’état actuel de l’Allemagne, une analyse qui recoupe celle des autres auteurs que nous passons en revue. Le 9 novembre 2019 fut surtout l’occasion de dresser un bilan d’étape portant à la fois sur les relations Occident-Russie, « Qui a perdu la Russie ? », la place et le rôle de l’Allemagne « placée au centre de l’Europe », comme sur les relations franco-allemandes.

Hans Stark (2), dans son article « Les relations franco-allemandes après Aix-la-Chapelle » (Ramses 2020, p. 214-217), en dresse un bilan. De fait, malgré la signature, le 22 janvier 2019, du traité d’Aix-la-Chapelle, force est de constater qu’en dépit des objectifs très ambitieux de ce texte, la coopération franco-allemande, qui, dès l’origine a constitué la base de la construction européenne, se heurte à des obstacles réels. Bien des efforts seront nécessaires pour « renforcer la capacité d’action de l’Europe et d’investir conjointement pour combler ses lacunes capacitaires » ou aboutir à une approche commune en matière d’exportation d’armements concernant les projets communs. Paris n’adhère pas au principe du Spitzenkandidat, cher à la CDU-CSU qu’Emmanuel Macron a écarté, sans trop de ménagement. Il n’existe pas de discussion franco-allemande sur l’emploi de l’armement nucléaire français sur le territoire allemand ou à proximité des frontières. Dans un second article (« La stabilité allemande en question », p. 218-221), Hans Stark, se penche sur la vie politique allemande, si longtemps connue pour sa stabilité, qui, aujourd’hui, est largement en question et pas seulement du fait de l’irruption de l’AfD (Alternative pour l'Allemagne, extrême-droite). Celle-ci, après avoir obtenu, 12,6 % aux législatives de 2017 (94 sièges obtenus, 90 en décembre 2019, au Bundestag, sur 709), a doublé son score aux élections régionales de septembre-octobre 2019 en Saxe et en Thuringe.

Le n° 175 d’Hérodote (L’Allemagne trente ans après 1989-2019, 4e trimestre 2019), fidèle à la tradition de la revue, dresse un bilan à peu près complet de l’Allemagne d’aujourd’hui. Outre les questions stratégiques, de défense et de politique intérieure, il aborde quelques questions économiques d’actualité (le numérique industriel, enjeu géopolitique, l’Energie Wende de 2011 : reconfigurations horizontales et verticales du système d’acteurs dans la géopolitique de l’énergie) en Allemagne. Alors que le gouvernement allemand avait pris la décision, en début d’année, de mettre définitivement hors service 84 centrales thermiques encore en activité dans le pays à l’horizon 2038, une centrale à charbon flambant neuve devrait être raccordée au réseau en 2020 !

Le n° 175 d’Hérodote (L’Allemagne trente ans après 1989-2019, 4e trimestre 2019), fidèle à la tradition de la revue, dresse un bilan à peu près complet de l’Allemagne d’aujourd’hui. Outre les questions stratégiques, de défense et de politique intérieure, il aborde quelques questions économiques d’actualité (le numérique industriel, enjeu géopolitique, l’Energie Wende de 2011 : reconfigurations horizontales et verticales du système d’acteurs dans la géopolitique de l’énergie) en Allemagne. Alors que le gouvernement allemand avait pris la décision, en début d’année, de mettre définitivement hors service 84 centrales thermiques encore en activité dans le pays à l’horizon 2038, une centrale à charbon flambant neuve devrait être raccordée au réseau en 2020 !

L’éditorial de Béatrice Giblin, « La question allemande trente ans après la réunification » (p. 3-9), examine les interrogations sur la nation allemande aujourd’hui. Cette expression « question allemande », typiquement française, signifie que l’Allemagne au cours de son histoire séculaire, surtout la proclamation de l’Empire allemand en 1870, n’a jamais trouvé sa place définitive sur le continent européen, qu’elle reste une source d’interrogation, voire de préoccupation pour ses principaux voisins. De fait, à la chute du Mur ce fut pour des raisons de rapidité qu’eut lieu l’extension pure et simple de la République fédérale (RFA) sur le territoire de la République démocratique (RDA) le 3 octobre 1990 esquivant le débat sur l’unité nationale et celui de l’appartenance commune à la nation allemande au moment de la réunification comme le rappelle l’« Entretien avec Wolfgang Thierse, ancien président [(1998-2005) et vice-président (2005-2013)] du Bundestag » (p. 87-104). À la chute du Mur, il fallait sans doute faire vite mais un débat élargi sur cette question nationale aurait peut-être contribué à atténuer le sentiment actuel qui se répand dans l’ex-RDA d’être des citoyens de seconde zone.

On a beaucoup écrit sur le « mur dans les têtes » – ce sentiment des habitants de l’ex-RDA d’être des citoyens de seconde zone –, autant de facteurs, avec le chômage, le vieillissement de la population ou les salaires inférieurs (30 % dans l’industrie, 15 % dans les services de santé) qui expliquent l’émergence de l’AfD. Nicolas Offenstadt, dans son ouvrage Le pays disparu. Sur les traces de la RDA (Folio-histoire, 2019 ; 472 pages), se demande, au terme d’un long parcours effectué dans le pays, ce qu’il reste de la RDA. Les monuments et divers lieux de mémoire, les réalisations sociales (emplois stables, sécurité sociale, jardins d’enfants…) ont été littéralement engloutis par la RFA qui a plaqué toutes ses institutions et exporté ses dirigeants, tant politiques, qu’économiques. Joachim Gauck, avant-dernier président fédéral (2012-2017), et Angela Merkel, actuelle chancelière, font à cet égard figure d’exception. Les anciens du SED (Parti socialiste unifié) et les militants veulent aussi voir les traces politiques de l’existence de la petite République, ce mot de « traces » (Spuren) qu’avait employé Margot Honecker (3) au début des années 2000 dans son livre entretien avec Luis Corvalan (L’autre Allemagne : la RDA). Elles s’articulent autour d’un triptyque toujours réactualisé : sécurité sociale, antifascisme et paix. Aussi l’Ostalgie n’apparaît pas seulement comme pure relique du passé, il ne s’agit pas d’une simple vague passagère. C’est la manifestation d’une parcelle d’identité avec laquelle il conviendra de compter, car cette partie de la population allemande porte un regard différent sur bien des questions essentielles, migrants, Russie, construction européenne, sentiment vis-à-vis des États-Unis.

On a beaucoup écrit sur le « mur dans les têtes » – ce sentiment des habitants de l’ex-RDA d’être des citoyens de seconde zone –, autant de facteurs, avec le chômage, le vieillissement de la population ou les salaires inférieurs (30 % dans l’industrie, 15 % dans les services de santé) qui expliquent l’émergence de l’AfD. Nicolas Offenstadt, dans son ouvrage Le pays disparu. Sur les traces de la RDA (Folio-histoire, 2019 ; 472 pages), se demande, au terme d’un long parcours effectué dans le pays, ce qu’il reste de la RDA. Les monuments et divers lieux de mémoire, les réalisations sociales (emplois stables, sécurité sociale, jardins d’enfants…) ont été littéralement engloutis par la RFA qui a plaqué toutes ses institutions et exporté ses dirigeants, tant politiques, qu’économiques. Joachim Gauck, avant-dernier président fédéral (2012-2017), et Angela Merkel, actuelle chancelière, font à cet égard figure d’exception. Les anciens du SED (Parti socialiste unifié) et les militants veulent aussi voir les traces politiques de l’existence de la petite République, ce mot de « traces » (Spuren) qu’avait employé Margot Honecker (3) au début des années 2000 dans son livre entretien avec Luis Corvalan (L’autre Allemagne : la RDA). Elles s’articulent autour d’un triptyque toujours réactualisé : sécurité sociale, antifascisme et paix. Aussi l’Ostalgie n’apparaît pas seulement comme pure relique du passé, il ne s’agit pas d’une simple vague passagère. C’est la manifestation d’une parcelle d’identité avec laquelle il conviendra de compter, car cette partie de la population allemande porte un regard différent sur bien des questions essentielles, migrants, Russie, construction européenne, sentiment vis-à-vis des États-Unis.

Dans cette optique, la percée rapide et puissante de l’AfD, particulièrement dans les Länder de l’Est ne serait-elle pas le signe de la nostalgie d’une nation allemande autrefois puissante, ethniquement homogène sinon pure, protégée par le jure sanguinis (« droit du sang »), remis en question en 2000 par le jure soli (« droit du sol ») ? Celui-ci a été imposé par l’ex-RFA, encore mal à l’aise avec l’histoire allemande, au point de refuser d’assumer sur la scène internationale son rôle de première puissance européenne que lui octroie sa supériorité économique et démographique au sein de l’Union européenne. Dans son article-entretien « La RDA : “pays disparu”, nation disparue ? » (Hérodote, p. 179-186), Nicolas Offenstadt rappelle que les Allemands de l’ex-RDA se sont placés dans le camp des vainqueurs : ses leaders ayant écrit un roman national fait d’actes de résistance au nazisme, ayant souvent connu les geôles nazies, été résistants ou opposants en exil au nazisme – ce qui fut loin d’être le cas de toute la population –, ne portant pas le fardeau du nazisme et se permettent d’être fiers de leur nation allemande. Or l’unification les a dépouillés de cette identité, ne leur laissant que peu d’autres options.

Hans Stark caractérise l’Allemagne de « puissance déphasée » (Hérodote, p. 11-22), car après avoir profité des Trente Glorieuses (économiques) d’après-guerre, puis des trente glorieuses (politiques, depuis sa réunification), voilà qu’elle s’interroge sur sa place et sur son rôle. Le partenariat germano-américain appartient au passé. Depuis son élection, Donald Trump n’a pas effectué de voyage en Allemagne et traite la Chancelière avec mépris, loin de lui décerner comme Obama, le titre de leader du monde libre. Les partenariats stratégiques que l’Allemagne veut nouer avec la Chine et la Russie n’existent pas. La République fédérale devra donc choisir entre une politique de puissance qui fera d’elle un acteur dans le concert des grands et une politique qui serait aux antipodes de la logique nationaliste russe, chinoise et américaine. Une telle politique ne pourrait être axée que sur une approche supranationale au sein de l’UE qui passerait par des sacrifices à court terme (en termes de transfert de souveraineté politique et économique et donc de coût financier) mais qui aurait des perspectives de gain à long terme si elle s’appuyait sur l’UE.

Jérôme Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande de l’université de Lille, directeur de la revue Allemagne d’aujourd’hui, livre une étude très détaillée de « L’évolution du système des partis en Allemagne » (p. 131-153). Désormais, 6 partis sont représentés au Bundestag (CDU-CSU, SPD, die Linke, die Grünen, FDP, AfD) ce qui « autorise théoriquement 13 combinaisons de coalition, et rend mécaniquement impossible de réunir la majorité des 2/3 pour toute modification constitutionnelle ». Les incertitudes sur la gouvernabilité de l’Allemagne ne sont pas encore levées.

Christophe Strassel, professeur associé à l’Université de Lille, se demande si « L’Allemagne peut-elle (et veut-elle) redevenir une puissance militaire ? » (Hérodote, p. 23-39). La lecture comparée des Livres blancs sur la défense, britannique, français et allemand offre une version différente du monde. Alors qu’à Londres on est très critique vis-à-vis de la Russie décrite comme « agressive, autoritaire et nationaliste », on est beaucoup plus mesuré à Berlin pour qui la Russie, qui reste liée à l’Europe « par un large spectre d’intérêts et de relations communes » en tant que grand voisin de l’UE, n’est pas une puissance ennemie ; elle conserve une responsabilité particulière, tant au plan régional que mondial, pour traiter les défis et les crises internationales, allusion à la déclaration de Barack Obama de mars 2014 qui ne voyait en elle qu’une « puissance régionale » en perte d’influence. Au-delà de cette posture un fait demeure : les moyens militaires allemands sont très en deçà des nouvelles ambitions affichées. Du fait des restrictions budgétaires, les dépenses militaires sont passées de 1,4 % du PIB à 1,2 % en 2018 (contre 1,6 % en moyenne dans l’UE, 1,8 % en France et 2 % au Royaume-Uni. 1,43 % sont prévus en 2020 (50,3 milliards d’euros) et 1,5 % en 2024, l’objectif de 2 % ne devant être atteint à ce rythme qu’en 2031… Les effectifs de l’armée allemande qui ont stagné à 170 000 hommes, avoisinaient 181 000 en mars 2019 alors qu’un objectif de 185 000 (hors réservistes) est désormais affiché pour 2024. Plus préoccupant encore, selon un rapport parlementaire allemand [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/165/1916500.pdf], les taux de disponibilité des équipements sont parmi les plus bas de l’Otan et ça ne s’améliore pas. Selon la RAND Corporation, l’armée allemande ne serait pas capable d’assurer la mobilisation d’une brigade blindée (environ 5 000 hommes) en moins d’un mois en cas d’attaque russe dans les pays baltes, ce qui nécessiterait de dépouiller en outre d’autres unités pour l’équipement et le personnel. L’armée britannique n’est pas mieux lotie, seule l’armée française est capable de mobiliser un bataillon blindé (1 000 hommes) en moins d’une semaine. La relation militaire franco-allemande, est le maillon faible des relations entre les deux pays. Alors que le Livre blanc français la mentionne huit fois, son équivalent allemand ne l’évoque que de manière vague. Aussi, le vœu exprimé par Angela Merkel dans son discours devant le Parlement européen, le 12 novembre 2018, appelant à la constitution d’une « véritable armée européenne une armée qui compléterait l’Otan, sans la remettre en cause » est resté pieux, cet engagement ne figurant ni au programme électoral de la CDU-CSU, ni dans celui de la coalition CDU-SPD.

Vaille que vaille, comme l’expose Jean-Sylvestre Mongrenier de l’Institut Thomas More (Hérodote, « L’Allemagne et l’Otan : “What else?” », p. 41-54), l’Allemagne ne dispose pas de solution autre dans un cadre strictement européen. La remise en cause de l’Otan et la renationalisation des politiques de défense de l’Allemagne et ses voisins, n’apparaissaient pas certaines. Mais c’était avant la fameuse interview d’Emmanuel Macron sur « la mort cérébrale » de l’Otan. Ce numéro d’Hérodote comprend bien d’autres analyses d’actualité : « Les défis du leadership allemand, nouveaux équilibres géopolitiques et constance du choix européen » (p. 55-67, Claire Demesmay et Andreas Marchetti), « Turquie-Allemagne : partenariat tumultueux, liens indissolubles » (p. 69-85, Nora Seni)…

À suivre…

(1) À quelques jours du Sommet de l’Otan des 3 et 4 décembre à Londres, les pays membres de l’Otan sont parvenus à un accord qui permet aux États-Unis de réduire leur contribution au budget de fonctionnement de l’Alliance – 16,35 % contre actuellement 22,1 % du budget – qui s’élève à 2,5 Md$ (2,37 Md€) en 2019. L’Allemagne (actuellement 14,7 %), portera la sienne au même niveau, et les autres alliés, à l’exception de la France (10,5 %), acceptent de payer davantage.

(2) Professeur de civilisation allemande à Sorbonne université, secrétaire général du Cerfa (Comité d’études des relations franco-allemandes) à l’IFRI.

(3) (1927-2016) Ancienne ministre de l’Éducation (1963-1989) de RDA et 3e épouse d’Erich Honecker (1912-1994), secrétaire général du SED et président du Conseil d’État de la RDA de 1976 à 1989.

Ce n’est pas seulement pour des raisons historiques, voire nostalgiques que fut célébré, dans une atmosphère relativement désenchantée, l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Michel Meyer – ancien correspondant d’Antenne 2 et de Radio France en Allemagne, prolixe auteur sur l’Allemagne – et François Desnoyers – ancien directeur général délégué de Radio France – en fournissent un récit complet Mur de Berlin, le monde d’après (Larousse, 2019, 352 pages). On suivra avec intérêt leur récit détaillé, heure par heure, de cette journée historique qui a incontestablement marqué une césure dans l’histoire européenne et mondiale. Ils en éclairent la genèse en portant un regard aigu sur les évolutions en RDA et dans les pays de l’Est, puis s’étendent sur l’état actuel de l’Allemagne, une analyse qui recoupe celle des autres auteurs que nous passons en revue. Le 9 novembre 2019 fut surtout l’occasion de dresser un bilan d’étape portant à la fois sur les relations Occident-Russie, « Qui a perdu la Russie ? », la place et le rôle de l’Allemagne « placée au centre de l’Europe », comme sur les relations franco-allemandes.

Ce n’est pas seulement pour des raisons historiques, voire nostalgiques que fut célébré, dans une atmosphère relativement désenchantée, l’anniversaire de la chute du mur de Berlin. Michel Meyer – ancien correspondant d’Antenne 2 et de Radio France en Allemagne, prolixe auteur sur l’Allemagne – et François Desnoyers – ancien directeur général délégué de Radio France – en fournissent un récit complet Mur de Berlin, le monde d’après (Larousse, 2019, 352 pages). On suivra avec intérêt leur récit détaillé, heure par heure, de cette journée historique qui a incontestablement marqué une césure dans l’histoire européenne et mondiale. Ils en éclairent la genèse en portant un regard aigu sur les évolutions en RDA et dans les pays de l’Est, puis s’étendent sur l’état actuel de l’Allemagne, une analyse qui recoupe celle des autres auteurs que nous passons en revue. Le 9 novembre 2019 fut surtout l’occasion de dresser un bilan d’étape portant à la fois sur les relations Occident-Russie, « Qui a perdu la Russie ? », la place et le rôle de l’Allemagne « placée au centre de l’Europe », comme sur les relations franco-allemandes. Le n° 175 d’Hérodote (L’Allemagne trente ans après 1989-2019, 4e trimestre 2019), fidèle à la tradition de la revue, dresse un bilan à peu près complet de l’Allemagne d’aujourd’hui. Outre les questions stratégiques, de défense et de politique intérieure, il aborde quelques questions économiques d’actualité (le numérique industriel, enjeu géopolitique, l’Energie Wende de 2011 : reconfigurations horizontales et verticales du système d’acteurs dans la géopolitique de l’énergie) en Allemagne. Alors que le gouvernement allemand avait pris la décision, en début d’année, de mettre définitivement hors service 84 centrales thermiques encore en activité dans le pays à l’horizon 2038, une centrale à charbon flambant neuve devrait être raccordée au réseau en 2020 !

Le n° 175 d’Hérodote (L’Allemagne trente ans après 1989-2019, 4e trimestre 2019), fidèle à la tradition de la revue, dresse un bilan à peu près complet de l’Allemagne d’aujourd’hui. Outre les questions stratégiques, de défense et de politique intérieure, il aborde quelques questions économiques d’actualité (le numérique industriel, enjeu géopolitique, l’Energie Wende de 2011 : reconfigurations horizontales et verticales du système d’acteurs dans la géopolitique de l’énergie) en Allemagne. Alors que le gouvernement allemand avait pris la décision, en début d’année, de mettre définitivement hors service 84 centrales thermiques encore en activité dans le pays à l’horizon 2038, une centrale à charbon flambant neuve devrait être raccordée au réseau en 2020 ! On a beaucoup écrit sur le « mur dans les têtes » – ce sentiment des habitants de l’ex-RDA d’être des citoyens de seconde zone –, autant de facteurs, avec le chômage, le vieillissement de la population ou les salaires inférieurs (30 % dans l’industrie, 15 % dans les services de santé) qui expliquent l’émergence de l’AfD. Nicolas Offenstadt, dans son ouvrage Le pays disparu. Sur les traces de la RDA (Folio-histoire, 2019 ; 472 pages), se demande, au terme d’un long parcours effectué dans le pays, ce qu’il reste de la RDA. Les monuments et divers lieux de mémoire, les réalisations sociales (emplois stables, sécurité sociale, jardins d’enfants…) ont été littéralement engloutis par la RFA qui a plaqué toutes ses institutions et exporté ses dirigeants, tant politiques, qu’économiques. Joachim Gauck, avant-dernier président fédéral (2012-2017), et Angela Merkel, actuelle chancelière, font à cet égard figure d’exception. Les anciens du SED (Parti socialiste unifié) et les militants veulent aussi voir les traces politiques de l’existence de la petite République, ce mot de « traces » (Spuren) qu’avait employé Margot Honecker

On a beaucoup écrit sur le « mur dans les têtes » – ce sentiment des habitants de l’ex-RDA d’être des citoyens de seconde zone –, autant de facteurs, avec le chômage, le vieillissement de la population ou les salaires inférieurs (30 % dans l’industrie, 15 % dans les services de santé) qui expliquent l’émergence de l’AfD. Nicolas Offenstadt, dans son ouvrage Le pays disparu. Sur les traces de la RDA (Folio-histoire, 2019 ; 472 pages), se demande, au terme d’un long parcours effectué dans le pays, ce qu’il reste de la RDA. Les monuments et divers lieux de mémoire, les réalisations sociales (emplois stables, sécurité sociale, jardins d’enfants…) ont été littéralement engloutis par la RFA qui a plaqué toutes ses institutions et exporté ses dirigeants, tant politiques, qu’économiques. Joachim Gauck, avant-dernier président fédéral (2012-2017), et Angela Merkel, actuelle chancelière, font à cet égard figure d’exception. Les anciens du SED (Parti socialiste unifié) et les militants veulent aussi voir les traces politiques de l’existence de la petite République, ce mot de « traces » (Spuren) qu’avait employé Margot Honecker