Dans le nouveau « Parmi les revues » de la RDN, André-Hubert Onana analyse la dernière livraison de la revue américaine Foreign Affairs. Alors que Donald Trump vient d'arriver au pouvoir aux États-Unis, quel sera son impact sur le reste du monde ? En effet, l'actualité démontre que, du Proche-Orient à l'Ukraine, Donald Trump ne compte pas rester inactif dans cette nouvelle transformation internationale.

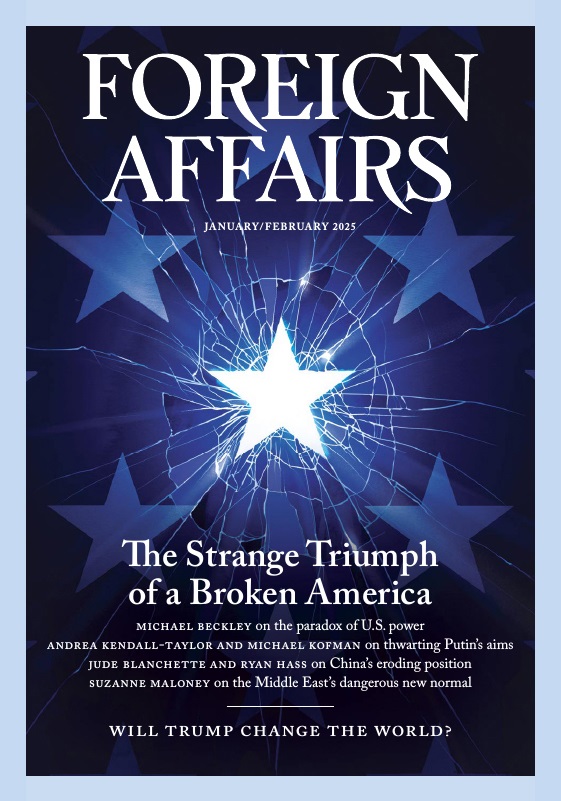

Among the Reviews —“The Strange Triumph of a Broken America. Will Trump Change the World?”, Foreign Affairs, vol. 104, n° 1, january-february 2025

In the new "Among the Reviews" of the RDN, André-Hubert Onana analyzes the latest issue of the American magazine Foreign Affairs. Now that Donald Trump has just come to power in the United States, what impact will he have on the rest of the world? Indeed, current events show that, from the Middle East to Ukraine, Donald Trump does not intend to remain inactive in this new international transformation.

Cette première livraison de l’année 2025 s’appesantit sur l’état de la nation américaine au lendemain du retour au pouvoir de Donald J. Trump. Un dossier intitulé « Will Trump Change the World? » commis par six experts politiques, et un essai libre titré « The Strange Triumph of a Broken America » sous la plume de Michael Beckley, suscitent un intérêt particulier.

Les cinq articles qui constituent le captivant dossier esquissent une ébauche de réponse, pour le moins alambiquée, à la question de savoir si Trump pourra changer le monde tel qu’il le clame depuis les sentiers de la campagne électorale. En ouverture, Margaret MacMillan, Professeure émérite d’histoire internationale à l’Université d’Oxford, dans sa missive « Stress Test. Can a Troubled Order Survive a Disruptive Leader? » assimile Donald Trump au Mule de notre temps, car tout comme le mutant de la trilogie de science-fiction d’Issac Asimov, il s’érige en destructeur des conventions et règlements et briseur des institutions. De même qu’il est arrivé au pouvoir par le soutien d’une masse fanatique qui lui attribue les facultés de changer potentiellement le cours des événements et de créer une Amérique différente dans un monde différent. Puisant dans le registre historique mondial des leaders prétendument ambitieux et iconoclastes, l’auteure s’interroge sur la pertinence des politiques annoncées par le Président Trump, et met en garde contre les confrontations possibles que pourraient causer des fautes, malentendus et erreurs de jugement de l’administration américaine. Mais il est actuellement difficile de deviner la portée réelle de ces politiques sur la scène internationale.

Alexander Cooley et Daniel Nexon, respectivement professeurs de sciences politiques au Barnard College et à la Georgetown University relèvent le danger de l’ordre antilibéral prôné par le Président américain et ses affidés. Dans leur article « Trump’s Antiliberal Order. How America First Undercuts America’s Advantage », ils notent fort à propos que le retrait des États-Unis du multilatéralisme pourrait procurer un avantage stratégique à la Russie et la Chine. En se retirant de l’ordre libéral international qu’elle a elle-même créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui constitue, jusqu’ici la source de sa puissance, l’Amérique laisse ostensiblement un vide en faveur de ceux qui la combattent. En effet, ces politiques soutiennent que Donald Trump, dans sa posture nationaliste, n’essaie que d’achever un ordre libéral chancelant durement éprouvé par les assauts incisifs russes et chinois. Le paradoxe est que ces puissances sont sur le point de tirer profit de cet ordre international en le modulant à leur image au détriment des États-Unis.

Il reste 60 % de l'article à lire

.jpg)