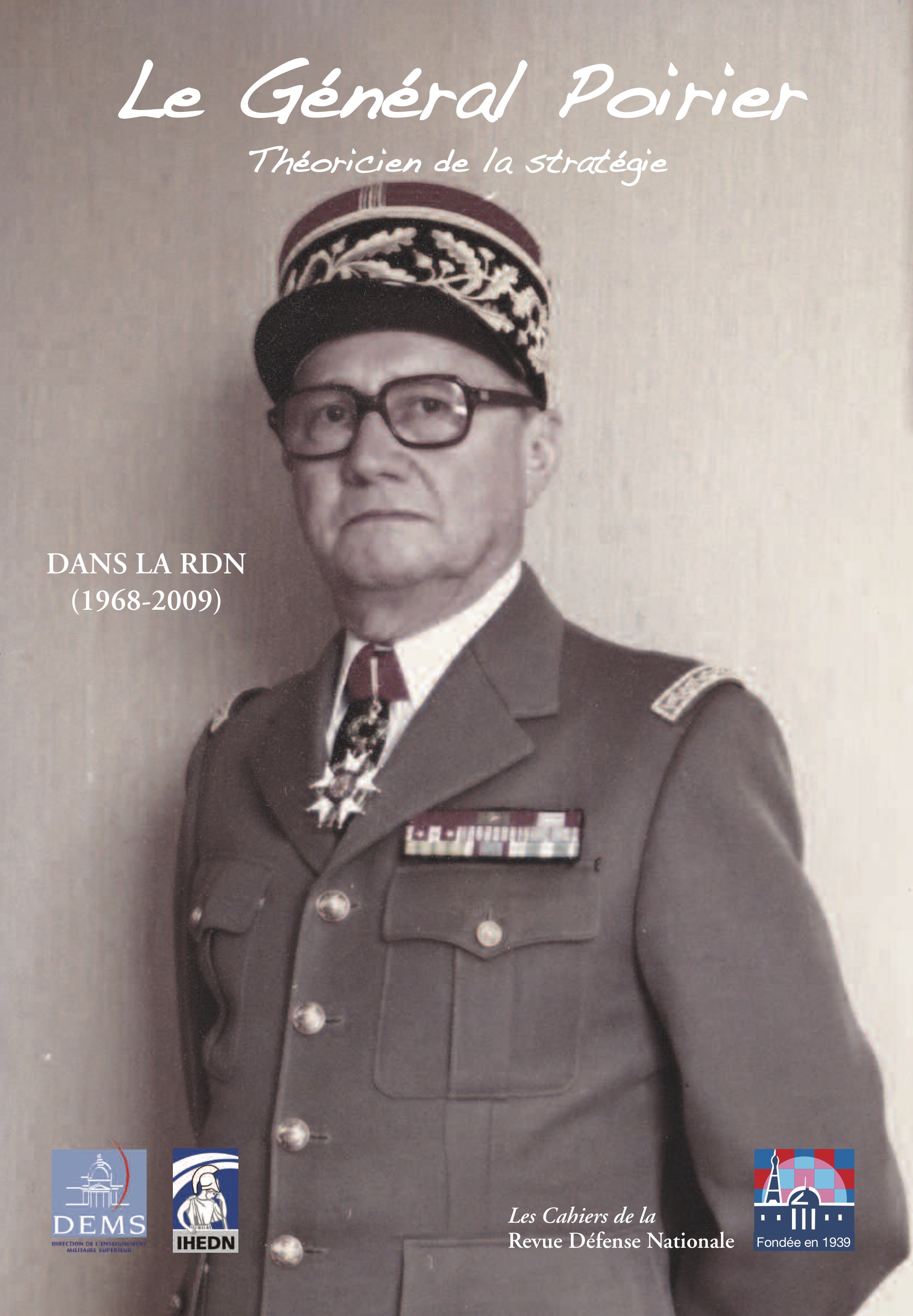

Le Général Poirier dans la RDN (1968-2009)

Avant-propos - Jean-Marc Duquesne - p. 5-6

Avec le général Lucien Poirier décédé le 10 janvier 2013, disparaît le dernier de ces penseurs militaires (les autres étant Ailleret, Beaufre et Gallois) qui, chacun selon ses fonctions et ses responsabilités, auront contribué durant vingt ans de 1946 à 1968 (premier essai thermonucléaire français), à fonder la stratégie de dissuasion nucléaire de notre pays. Lire la suite

Curriculum Vitae du Général Lucien Poirier - - p. 7-9

Hommages

Je dois tout à Monsieur Ledentu. Quand on sait ce qui est advenu du bambin, c’est un bel hommage que Lucien Poirier, qui vient de nous quitter, rendait à l’instituteur de son village natal. Déjà lesté de bonnes lectures, il entre à Saint-Cyr en 1938 et en sort un an après pour aller au combat. Chef de section, il participe à la seule offensive de notre « drôle de guerre », menée en Sarre au mois de septembre 1939. Celle-ci n’ira pas loin et, pour notre sous-lieutenant, la chute fut rude : submergé par l’ennemi, munitions épuisées, ce qui reste de la section qu’il commande est capturé. Pour un Saint-Cyrien tout juste sorti du Bahut, il n’est pas de sort plus affreux : pleurs de honte ! Pourtant, honte bue, l’ombre de M. Ledentu réapparaît. Ses cinq ans de taule, ose-t-il écrire, furent la chance de sa vie. C’est que, derrière les barbelés, il faut bien tuer, faute de mieux, le temps. S’organise alors une curieuse université où d’éminents professeurs mettent leur savoir à la disposition de leurs compagnons de misère. Jean Guitton, philosophe de la pensée et de l’action, mais aussi Patrice de La Tour du Pin qui l’initiera à la « poétique », sont parmi les animateurs de cette effervescence studieuse. Et voici que, déjà, la stratégie l’interpelle. Clausewitz, dans le texte, est son livre de chevet et lorsque Colditz, où il avait été transféré, est libéré par les Américains, il chaparde, dans le bureau du commandant de la forteresse, l’édition allemande de Vom Kriege. Lire la suite

D’autres que lui surent s’assurer les appuis politiques nécessaires pour occuper des fonctions prestigieuses ou recevoir des honneurs tôt rendus. Le jansénisme qui caractérisait le général Lucien Poirier ne le lui permettait pas. Promu général in extremis, tard décoré, honoré d’une salle portant son nom à l’École de guerre qu’il aurait dû, pour le moins, diriger, il fut salué par quelques-uns sachant reconnaître l’originalité d’une pensée complexe et exigeante. Lire la suite

La voix de la stratégie - François Géré - p. 17-17

Ma relation avec Lucien Poirier comporte deux époques. Lire la suite

Le maître à penser - Éric Maisonneuve (de la) - p. 18-18

Avec le général Lucien Poirier disparaît le dernier de l’équipe de nos grands stratèges militaires, un des pères de la dissuasion française. De tous ceux qui ont orienté nos réflexions sur la guerre moderne, il aura été le plus proche, peut-être le plus « humain ». Il avait en effet, comme la plupart des officiers de sa génération, traversé toutes les épreuves d’un demi-siècle de conflits : la sombre défaite de 1940 et une longue captivité, la guerre lointaine d’Indochine et celle, cruelle, d’Algérie. Il n’en était pas sorti indemne mais sans amertume et sans doute plus intelligent encore de ces drames assumés, compris puis replacés dans leur perspective historique et dans leur contexte théorique. Le général Poirier avait en quelque sorte sublimé notre histoire militaire récente, avec un regard lucide et pénétrant. Lire la suite

L'incontournable stratégiste - Pierre Lacoste - p. 19-19

J’ai connu pour la première fois Lucien Poirier en 1968, au Centre de prospective et d’évaluations (CPE). Et puis, en 1986, sans nous être jamais perdus de vue, nous nous sommes retrouvés à la Fondation d’études de défense nationale (FEDN) où il était notamment en charge de la revue Stratégique. Au CPE il était déjà reconnu comme un des plus compétents parmi les stratégistes français. Dans la petite équipe pluridisciplinaire dirigée par Hugues de L’Étoile, il était celui qui procédait le mieux à l’analyse logique des raisons qui avaient conduit le général de Gaulle à créer les forces nucléaires stratégiques. Dans le cadre d’une démarche prospective englobant le passé, les « faits porteurs d’avenir » du présent et la préparation de l’avenir, il nous aidait à exprimer clairement les interrogations fondamentales sur les finalités, les objectifs et les moyens de la politique de défense, notamment sur les armements nucléaires, la recherche et les budgets militaires. Le CPE a étroitement contribué à la préparation et à la rédaction du Livre blanc de 1972, qui constituait une véritable innovation de la part d’un gouvernement français. Dans la situation géopolitique de l’époque, la dissuasion du faible au fort, l’image des « trois cercles » de la politique de défense étaient encore loin d’être admises par les états-majors et par l’opinion publique. Dans les décennies suivantes, Lucien Poirier a inlassablement publié, enseigné, participé à de nombreux échanges entre spécialistes pour devenir indispensable en stratégie, dans les milieux universitaires et gouvernementaux, en France comme à l’étranger. Lire la suite

Dissuasion du faible au fort, théorie des trois cercles, stratégie intégrale, manœuvre pour l’information, seuil d’agressivité critique, loi d’espérance politico-stratégique : la palette des concepts développés par le général Poirier – ce qu’il appelait sa stratégothèque – est fort large, en particulier en matière de doctrines d’emploi des armes atomiques. Lire la suite

Entre géométrie et finesse - Christian Malis - p. 22-23

À vrai dire je n’ai rencontré qu’une fois le général Lucien Poirier, à la fin de sa vie. Introduit par François Géré, j’étais venu lui proposer de faire traduire en anglais une anthologie de ses textes. Il me reçut avec beaucoup de bienveillance, me fit découvrir son cabinet de travail duquel il fit surgir, sous mes yeux éblouis, un vénérable Vom Kriege datant de son séjour en Oflag, évoqua la théologie comme étant pour lui « la science la plus fondamentale ». Il employa, pour résumer la situation de la stratégie et des stratèges dans notre époque, une formule qui marqua mon esprit : « Nous sommes les primitifs d’un art qui reste à écrire ». Lire la suite

« Notre Clausewitz » - Bernard Lavarini - p. 24-27

Il me revient, à mon tour, d’écrire un propos sur le champ des relations que j’ai pu avoir avec le général Lucien Poirier. Bien que nous parlions d’autre chose, comme de sylviculture voire de poésie, nos rapports se situaient, essentiellement, sur les grands instruments stratégiques de l’avenir et leurs contributions pour maintenir un état de paix en Europe. Je n’ai nul besoin de forcer mes sentiments pour louer la hauteur d’esprit du général car j’ai, à son égard, une grande admiration que je souhaite partager avec tous les responsables du destin de la France qui liront ce recueil. Le général Poirier, « notre Clausewitz », comme le dit le général Claude Le Borgne, nous a quitté le 10 janvier 2013. Nous nous connaissions depuis 1997, lorsque nous nous sommes rencontrés à propos de mon premier livre Vaincre sans tuer (Stock). Chemin faisant, il m’avait souhaité la bienvenue parmi les stratégistes. Lire la suite

Dans la Revue Défense Nationale (1968-2009)

Note préliminaire : Nous publions, avec l’aimable autorisation de l’Institute for Strategic Studies de Londres, cet article qui est la première partie d’une conférence prononcée au coure de la neuvième réunion annuelle de cet organisme. La deuxième partie sera publiée dans notre prochaine livraison. Le professeur Albert Wohlstetter devait développer, au cours de la même réunion, le point de vue d’un Américain sur le même thème. Lire les premières lignes

DEUXIÈME PARTIE — LA CONDITION DE LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE : UNE STRATÉGIE DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE Lire les premières lignes

Dissuasion et défense anti-missiles (I) - Lucien Poirier, Alain Bru - p. 71-86

« L’homme n’est capable que d’une quantité donnée de terreur. »

Ardant Du Picq. Lire les premières lignes

Dissuasion et défense anti-missiles (fin) - Lucien Poirier, Alain Bru - p. 87-102

Admettant maintenant que l’hypothèse qui a été formulée dans la première partie soit exacte, nous pouvons entreprendre l’étude de quelques conséquences, et nous commencerons par l’examen des modifications de l’effet psychologique dissuasif provoquées par la mise en place de défenses anti-missiles balistiques (ABM) par l’hyper-puissance A sur son territoire. Lire les premières lignes

Dissuasion et puissance moyenne - Lucien Poirier - p. 103-126

Les armes de destruction massive ont revalorisé un mode de la stratégie — la dissuasion — qui, pour être aussi ancien que l’homme affrontant l’homme, était rarement évoqué par les traités d’art militaire. La dissuasion est en effet un mode stratégique assez particulier, puisqu’il se donne pour fin de détourner autrui d’agir à nos dépens en lui faisant prendre conscience que l’entreprise qu’il projette est irrationnelle. Lire les premières lignes

La littérature consacrée à la stratégie de dissuasion nucléaire française – dite du faible au fort – est abondante. Aux textes officiels (Livre blanc, déclarations des hautes autorités politiques et militaires, exposés des motifs des lois de programmes, etc.) qui rappellent ses justifications politiques, économiques et techniques, s’ajoutent les nombreux ouvrages, articles et conférences qui décrivent cette stratégie et qui précisent son champ d’application ou ses conditions de validité, de crédibilité. Lire les premières lignes

La greffe - Lucien Poirier - p. 143-164

L'auteur, directeur à la Fondation pour les études de défense nationale (FEDN), est l'un de nos meilleurs théoriciens en matière de stratégie nucléaire. Il commente ici le projet de constitution d’une nouvelle « Force d’action et d’assistance rapide » qui avait été évoqué dans la presse en décembre 1982. Pour lui, une telle création constituerait, pour notre système de forces aéroterrestres, « la greffe » (d’où le titre de son article), qu’il appelle de ses vœux, afin que ce système se transforme, dans son organisation et dans ses modalités d’emploi, conformément à ce qu’il considère être la logique stratégique d’une puissance nucléaire. Dans son étude, l'auteur reste au seul plan théorique qui est le sien et se défend de prendre en considération les aspects financiers, technologiques et diplomatiques, donc politiques au sens le plus élevé du terme, de la transformation qu’il préconise. Cet article constitue une intéressante contribution à un débat en cours. Lire les premières lignes

Il faut avant tout situer cette période. Sorti de Saint-Cyr en 1938, prisonnier au début de la Seconde Guerre mondiale, il fallut digérer la défaite en 1945 et s’engager à reconstruire notre défense. Mais dès 1945, la guerre froide commença tandis qu’éclatèrent un peu partout les guerres de décolonisation. Deux problèmes se sont alors superposés sur une longue période. La France fut mobilisée dans son Empire par les guerres de décolonisation prenant la forme de guerres révolutionnaires et de subversion, et cela jusqu’au moment où il fallut inscrire le fait nucléaire dans la pensée politico-stratégique moderne. La guerre d’Algérie achevée, la révolution consécutive au fait nucléaire s’est imposée. Lire les premières lignes

Postface

Une oeuvre en perspective - François Géré - p. 173-177

Lucien Poirier fait partie de ces hommes qui n’ont cessé d’écrire tout au long de la vie. Depuis 1940 je crois qu’il n’y eut de jour sans ne serait-ce qu’une phrase, un ajout, une correction même modeste. Seule la maladie l’obligea en 2010 à renoncer. La main refusait son service. Or Poirier écrivait charnellement dans le rapport matériel entre la main, l’encre et le papier. C’est pour quoi la machine à écrire et plus encore l’ordinateur lui répugnaient. Lire la suite